Grâce aux images réalisées par les photographes du ciel, revivez la première éclipse solaire de l’année 2016 observable en Indonésie.

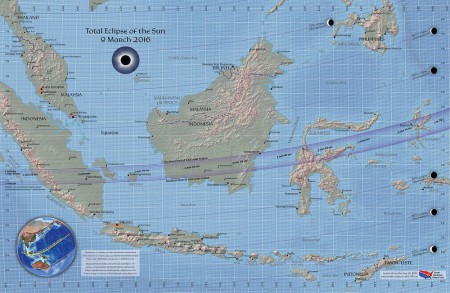

Ils y étaient et ils l’ont vue : de nombreux astrophotographes avaient fait le déplacement en Indonésie le 9 mars 2016 pour assister à la disparition temporaire de notre étoile en plein jour à l’occasion de la première éclipse solaire de l’année (la prochaine, une éclipse annulaire, se déroulera le 1er septembre 2016 au-dessus des îles de Madagascar et de la Réunion).

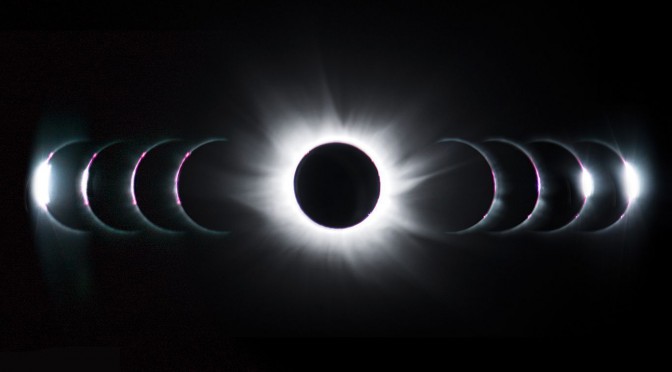

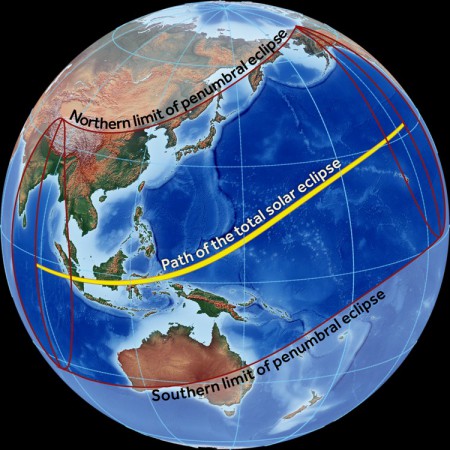

Dans une étroite bande traversant les îles de Sumatra, Bornéo et Célèbes on pouvait profiter aux premières heures du 9 mars 2016 de quelques minutes d’éclipse totale pour découvrir les perles de Baily (un bref diamant lumineux provoqué par un rayon de Soleil qui se glisse dans une plaine entre deux montagnes sur le bord du disque lunaire juste avant et après la totalité), les protubérances (sortes de flammes roses qui trahissent la présence de filaments de plasma) et la couronne solaire (une enveloppe autour de notre étoile dont la température oscille entre 1 et 3 millions de degrés).

En dehors de la bande terrestre balayée par l’ombre lunaire les observateurs ont assisté à une éclipse partielle de Soleil qui ressemblait à celle du 20 mars 2015 en France.