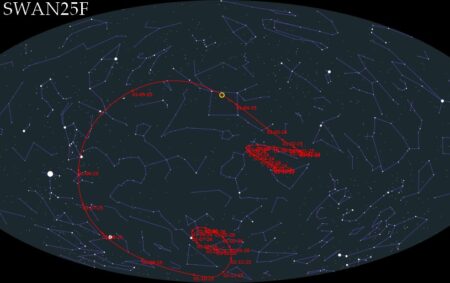

Une équipe d’amateurs vient de découvrir une nouvelle comète, 6AC4721. Elle pourrait nous offrir un joli spectacle au printemps.

Travail d’équipe :

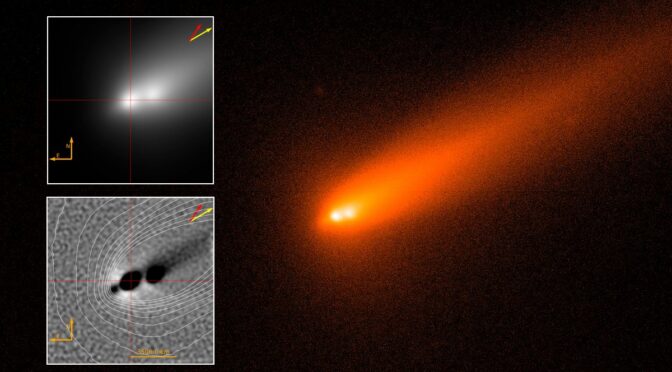

De toute évidence, la découverte de 6AC4721 [nom définitif C/2026 A1 (MAPS)] ne doit rien au hasard. C’est en effet la huitième comète à mettre au crédit du programme MAPS. Sans parler des astéroïdes : plus d’une centaine en 2025, de quoi faire rêver bien des professionnels. Mais qui sont donc les quatre mousquetaires de MAPS (initiales de Maury, Attard, Parrott et Signoret), tous amateurs ? Alain Maury a monté son observatoire (SpaceObs) dans le désert d’Atacama au Chili, où il accueille les amoureux des étoiles. Pendant qu’il leur fait admirer les beautés du ciel nocturne austral, quatre télescopes de Schmidt de 28 centimètres de diamètre (f/2,2) entièrement automatisés traquent astéroïdes et comètes :

Lorsqu’Alain va se coucher, Georges Attard et Florian Signoret (tous trois sont membres du GAPRA) prennent le relais quand ils se réveillent en France. Informaticiens, ils ont développé des programmes pour optimiser la recherche de nouveaux corps célestes sur les images astronomiques. Tout comme Daniel Parrott, auteur du logiciel Tycho Tracker. Continuer la lecture de 6AC4721, une comète découverte par des amateurs