Beaucoup plus discrète que certains objets célestes du Sagittaire, la nébuleuse planétaire NGC 6445 nous dévoile (un peu) ses secrets.

Une nébuleuse discrète mais belle :

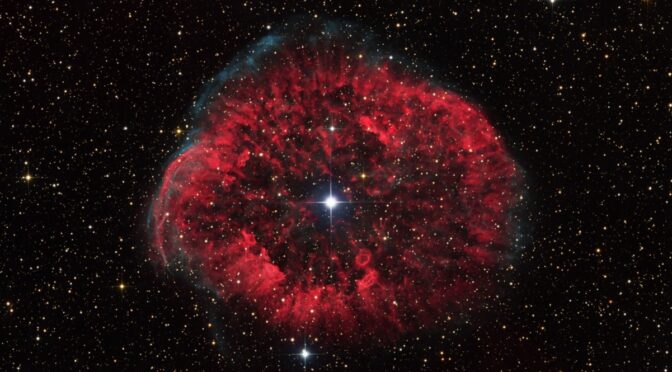

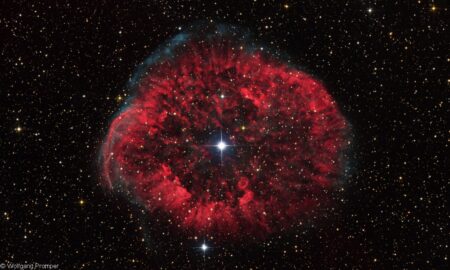

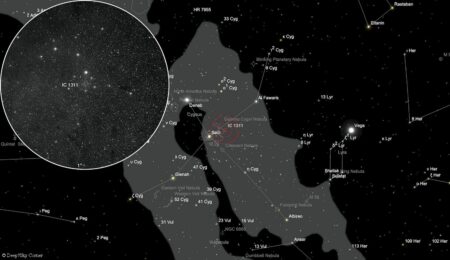

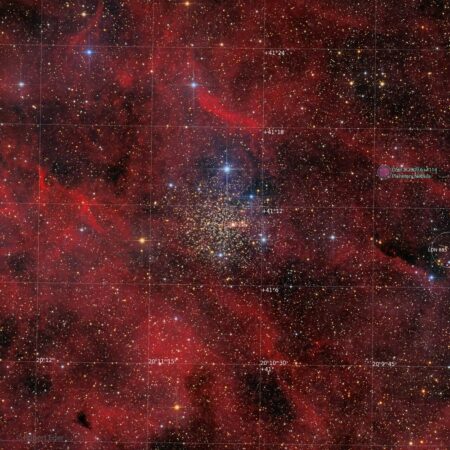

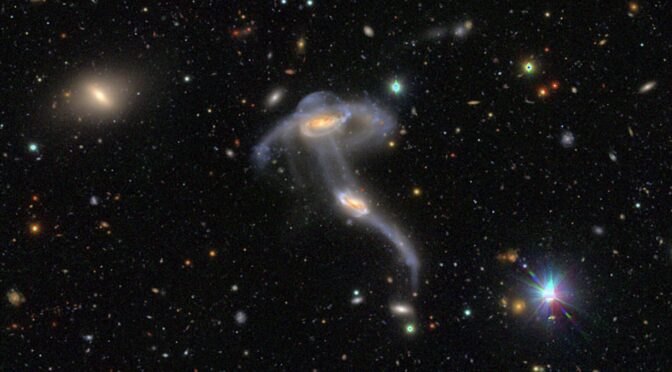

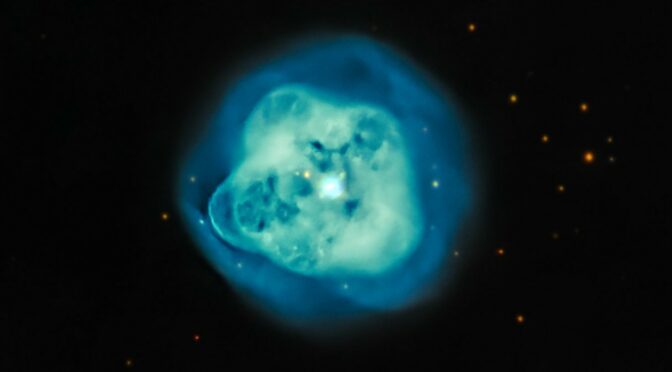

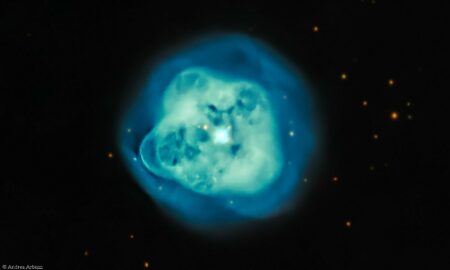

À première vue, NGC 6445 a peu de chances de figurer dans le top dix des objets célestes incontournables du Sagittaire. Elle est aussi petite (moins de deux minutes d’arc) que faible (magnitude 11). Autant dire que les observateurs lui préfèrent de brillantes nébuleuses comme la Trifide. Mais l’astrophotographe Wolfgang Promper (Astro-Pics) aime bien les défis. Il faut dire qu’il ne lésine pas sur les moyens, puisqu’il photographie le ciel nocturne avec un télescope de 60 centimètres de diamètre sous le ciel noir de la Namibie ! Après la galaxie Centaurus A, il nous offre cette très belle image réalisée avec près de 23 heures de poses :

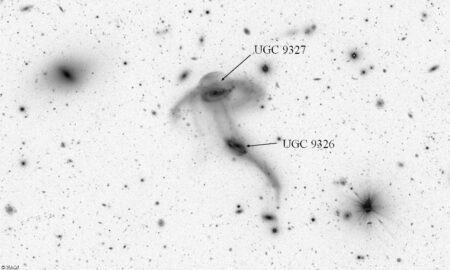

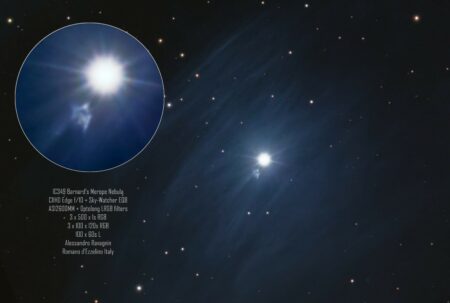

Cette nébuleuse, découverte par William Herschel en 1786, porte également le nom de nébuleuse de la Boîte. Vous vous demandez pourquoi ? La réponse se trouve dans le dessin qu’en a fait Bertrand Laville, lui aussi depuis la Namibie. L’astrodessinateur la surnomme même “le pâté en croûte” ! Des études récentes ont montré que NGC 6445 faisait partie des nébuleuses bipolaires, dont le plus bel exemple est Hubble 12. Comme toutes les nébuleuses planétaires, elle a été créée par l’explosion d’une étoile géante rouge. Cette dernière, en fin de vie, a violemment expulsé les couches externes de son atmosphère. Il ne reste plus qu’un noyau stellaire extrêmement dense et chaud, appelé naine blanche. Le rayonnement ultraviolet (UV) de cette naine blanche centrale continue d’exciter le gaz expulsé, le faisant briller.

Vous pourriez aimer :

- En vidéo : plongée dans la nébuleuse planétaire NGC 3132

- EGB 9, la nébuleuse retrouvée par des amateurs

- Moisson de nébuleuses planétaires pour deux amateurs

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook.