Des amateurs viennent à nouveau d’enregistrer un spectaculaire sursaut d’éclat sur l’étonnante comète 29P/Schwassmann-Wachmann.

Imprévisible comète :

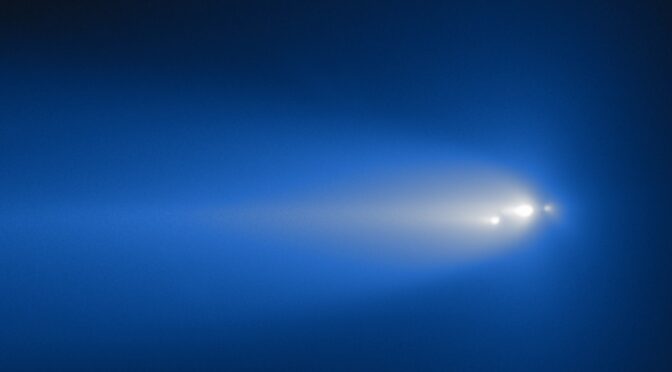

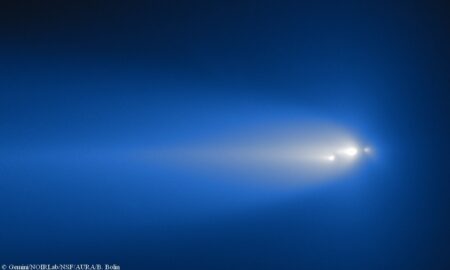

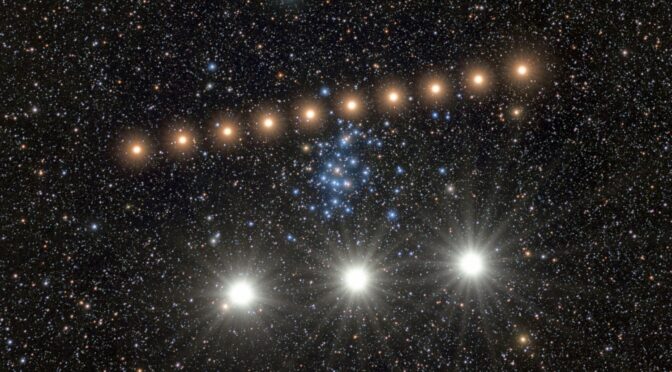

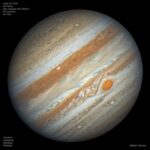

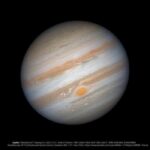

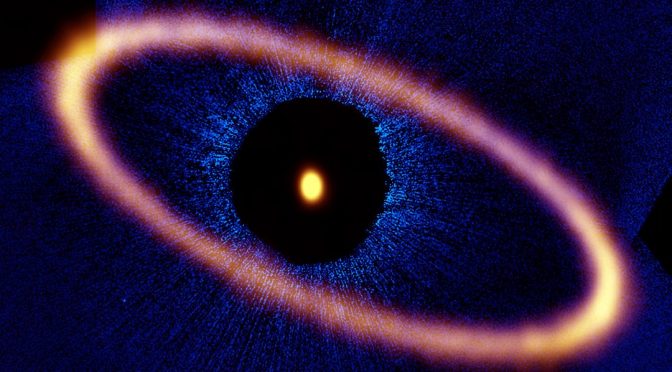

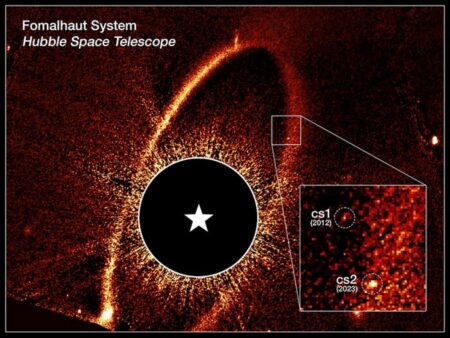

L’histoire de la comète 29P/Schwassmann-Wachmann (éphémérides ici) débute le 15 novembre 1927. Cette nuit-là, deux astronomes allemands, F. Schwassmann et A. Wachmann découvrent un astre chevelu à l’Observatoire de Hambourg. Les calculs révèlent qu’il s’agit d’une grosse comète d’environ 60 kilomètres de diamètre qui orbite un peu au delà de Jupiter, avec une période de 14,7 ans. Mais rapidement, l’astre chevelu intrigue : il montre de spectaculaires sursauts d’éclat, gagnant jusqu’à cinq ou six magnitudes en quelques semaines. En 2013, le phénomène a été clairement mis en évidence par Damian Peach :

Pour expliquer ces sursauts d’éclat, les astronomes évoquent le cryovolcanisme. Lorsque la surface gelée du noyau de la comète se fracture, elle laisse échapper de la glace et des poussières. Un phénomène qui s’observe également sur diverses lunes glacées comme Ganymède ou Encelade. Continuer la lecture de Nouvelle éruption sur la comète 29P/Schwassmann-Wachmann