L’auteur scientifique Guillaume Cannat prend sa retraite, mettant fin à plusieurs décennies de publications, dont le fameux Guide du ciel.

De la belle vulgarisation :

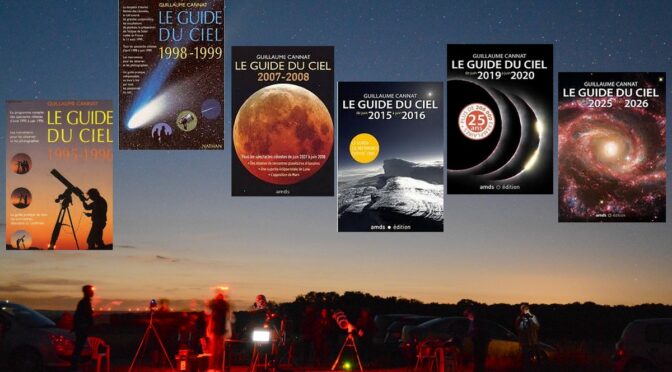

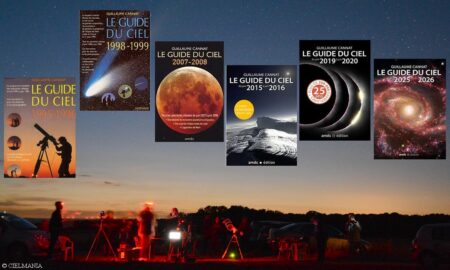

En trois décennies, le Guide du ciel était devenu un ouvrage incontournable pour tous les amoureux du ciel. Accompagnant chaque sortie nocturne, il fourmillait d’idées d’observations. Riche en conseils, il était également orné de très nombreux schémas simulant les différents événements célestes. J’en ai moi-même conservé un certain nombre d’exemplaires. Une fois “périmés”, ils se sont retrouvés sagement rangés dans ma bibliothèque.

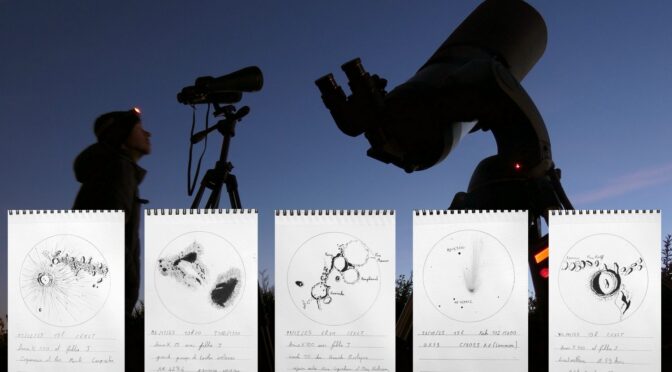

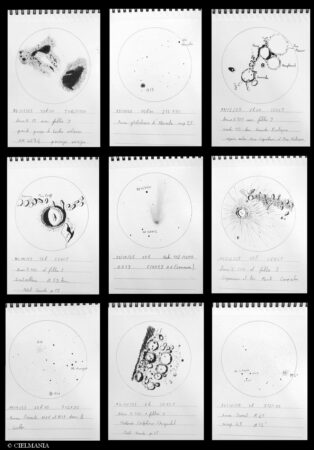

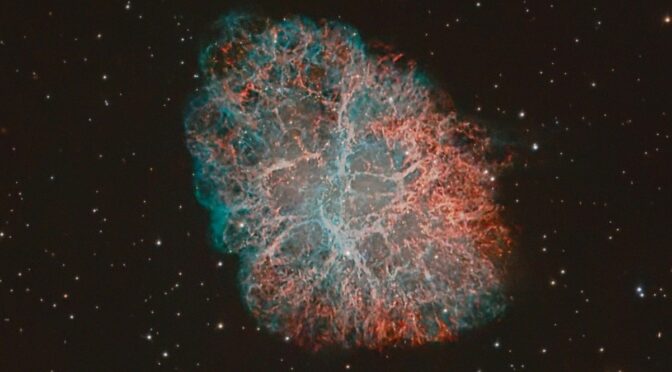

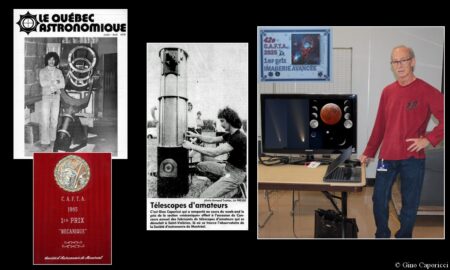

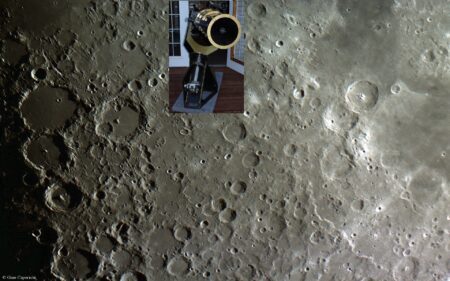

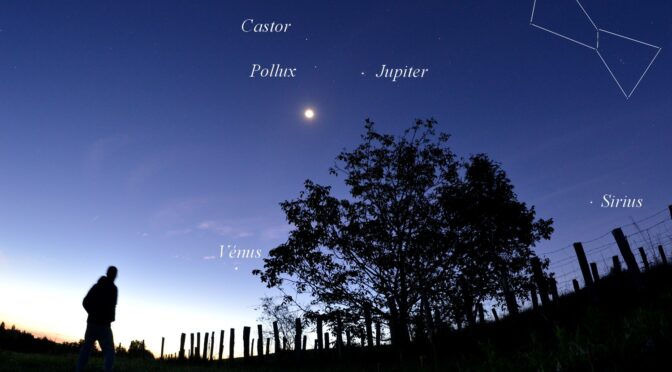

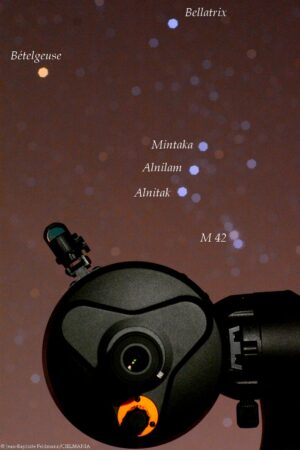

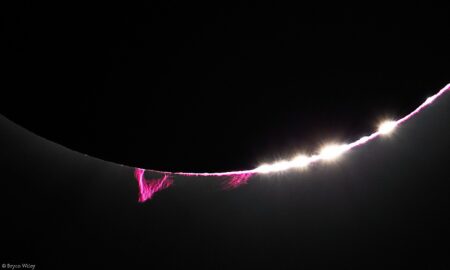

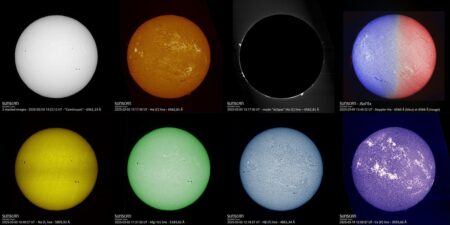

Cette aventure a débuté en 1994 pour son auteur, Guillaume Cannat. Passionné d’astronomie, il décide alors d’en vivre. Entre écriture d’ouvrages, animations et sensibilisation du public, Guillaume Cannat s’impose peu à peu comme une personnalité incontournable de la vulgarisation scientifique en France. Une action qui lui vaut d’avoir désormais son nom accroché au firmament, avec l’astéroïde (22512) Cannat. Parallèlement, il observe et photographie inlassablement le ciel nocturne. Pour assouvir sa passion, il n’hésite pas à construire ou faire construire différents instruments d’observation. Dernier en date, un impressionnant télescope de 76 centimètres de diamètre :

Aujourd’hui, après 88 livres publiés (dont 31 éditions pour le Guide du ciel) et de très nombreux billets sur son blog Autour du ciel, Guillaume a décidé de tourner la page. Il veut désormais pouvoir se consacrer entièrement à l’observation des astres et de la nature, au cœur des Cévennes, région qu’il affectionne tant. Souhaitons-lui encore de très nombreuses nuits étoilées !

Vous pourriez aimer :

- 6AC4721, une comète découverte par des amateurs

- Des astronomes amateurs traquent les astéroïdes

- Observatoire amateur : quand le rêve devient réalité

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook.