L’astrophotographe Christian Bertincourt nous entraîne dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci, cap sur la Lozère et ses nuits noires.

Ciel d’encre en Lozère :

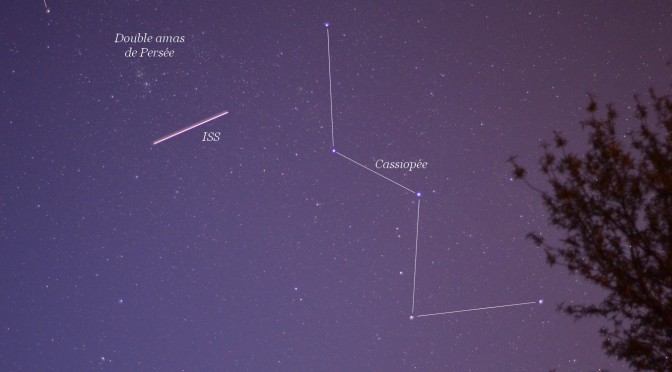

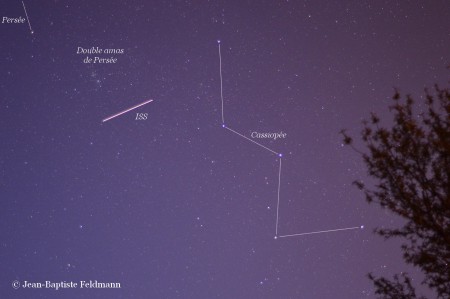

“La préparation d’une soirée d’observation astronomique est une aventure en soi, un rituel presque aussi fascinant que l’observation elle-même. Chaque détail compte, car le ciel nocturne ne se dévoile qu’aux plus attentifs“. Ainsi commence la nouvelle odyssée que nous propose Christian Bertincourt. Cet astrophotographe lyonnais nous avait déjà raconté au printemps 2024 sa chasse à la comète 12P/Pons-Brooks. Cette fois-ci, il nous entraîne dans la constellation de Cassiopée, à 6.000 années-lumière :

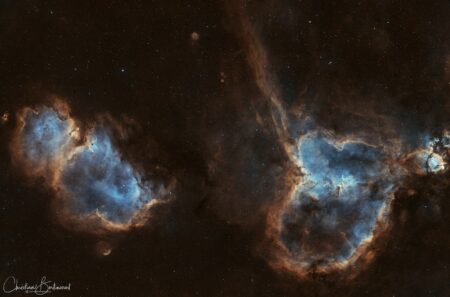

Il a immortalisé les nébuleuses de l’Âme et du Cœur. Il s’agit de IC 1848 et IC 1805 (IC pour Index Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, dont la première version est parue en 1895). Ces nébuleuses en émission rayonnent principalement dans l’hydrogène excité, d’où la nécessité de les photographier avec des filtres. C’est ce que Christian Bertincourt a fait avec sa lunette astronomique. Pour fuir la pollution lumineuse de la région lyonnaise, l’astrophotographe a passé la nuit près d’un col de moyenne montagne en Lozère. Un nouveau périple plein de poésie que je vous invite à découvrir sur son blog.

Continuer la lecture de L’Âme et le Cœur, une nuit d’astronomie en Lozère