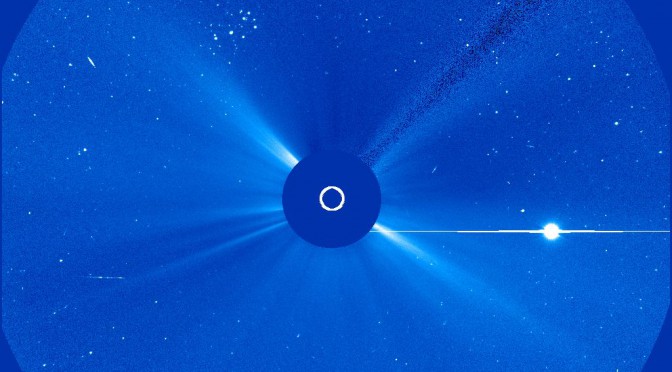

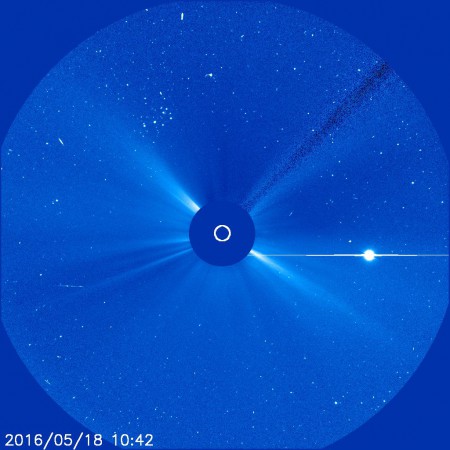

Très proches du Soleil, l’amas des Pléiades et Vénus sont visibles dans le champ du coronographe LASCO C3 de l’observatoire solaire SOHO.

SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) est un satellite d’une masse de 1,8 tonne qui a été placé au point de Lagrange L1 à environ 1,5 million de km de notre planète, là ou l’attraction de la Terre et celle du Soleil sont en équilibre. Ses observations solaires viennent compléter celles de SDO, Solar Dynamics Observatory.

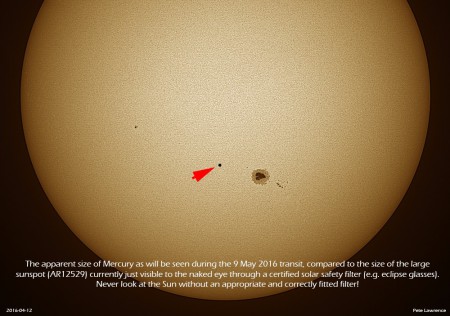

En vidéo : le transit de Mercure vu par SDO

Lancé il y a plus de 20 ans, le 2 décembre 1995 exactement, SOHO fournit quotidiennement un bulletin de santé de notre étoile dans différentes longueurs d’onde à l’aide de ses 12 instruments scientifiques : analyseurs de particules, télescopes, coronographes, spectrographe et imageurs.

Les coronographes LASCO C2 (champ étroit) et C3 (grand champ) sont destinés à étudier la couronne solaire (Lasco signifie Large Angle and Spectrometric Coronagraph). Un cache central leur permet de masquer le Soleil, trop lumineux, pour voir ce qui se passe autour : des éruptions solaires bien sûr, mais également des étoiles, des comètes kamikazes et parfois des planètes. Continuer la lecture de Les Pléiades et Vénus visibles dans le coronographe de SOHO