Au printemps 1066, la comète de Halley illumina le ciel nocturne. Ce fut l’un des plus beaux passages de cet astre chevelu.

Des conditions exceptionnelles :

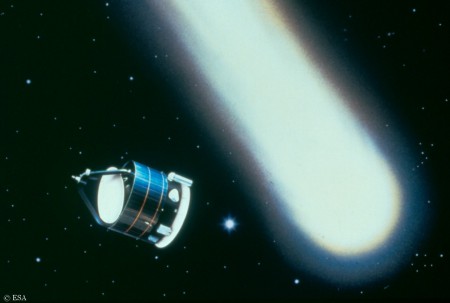

En 1066, elle ne s’appelait pas encore comète de Halley. Il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour qu’elle prenne le nom de l’astronome britannique Edmond Halley. C’est lui qui déterminera sa périodicité (76 ans environ) grâce à ses calculs. Au Moyen Âge, personne ne sait encore ce qu’est une comète et ne peut en imaginer la trajectoire dans le Système solaire. Lorsqu’elle s’approche au cours du printemps 1066, la future comète de Halley se trouve dans des conditions idéales. Elle va passer à seulement 15 millions de kilomètres de la Terre. Par comparaison, lors de son passage en 1986, elle était à 63 millions de kilomètres.

Pendant quelques nuits, son noyau va briller autant que Jupiter. Quant à sa queue de gaz et de poussière, elle s’étire sur un quart de la voûte céleste ! C’est un spectacle qui fascine et impressionne les hommes. À une époque où la pollution lumineuse est inexistante, impossible de ne pas la remarquer.

La comète immortalisée :

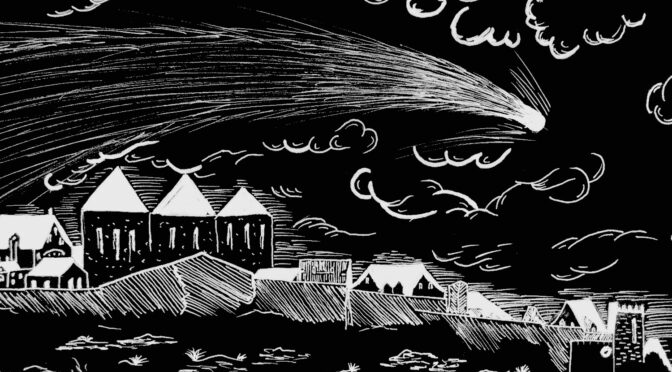

Le passage de l’astre chevelu sera consigné aux quatre coins du globe. La comète apparaît sur la tapisserie de Bayeux, une broderie qui raconte les exploits de Guillaume le Conquérant :

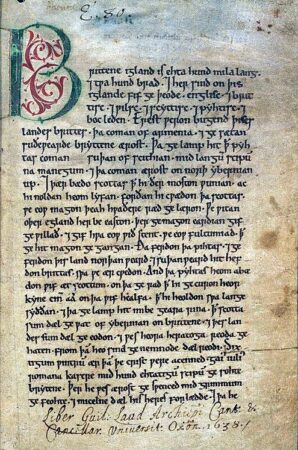

En Italie, les archives de la cathédrale de Viterbe mentionnent son observation tout au long du mois d’avril. Dans le Koryo-sa, un traité historique officiel relatant l’histoire de la péninsule coréenne, elle est décrite comme étant aussi grande que la Lune. Son passage est également évoqué dans les Annales du royaume d’Irlande par les quatre maîtres, récits de l’histoire médiévale irlandaise :

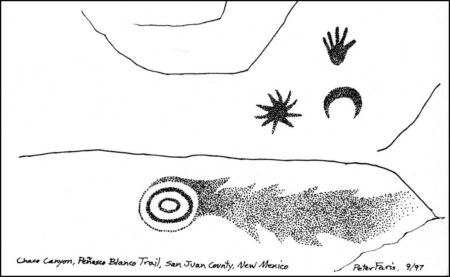

Les moines anglais y font allusion dans leur Chronique anglo-saxonne, un manuel d’histoire du royaume diffusé dans les monastères. L’astre chevelu est même dessiné sur les parois rocheuses de Chaco Canyon au Nouveau-Mexique :

Cette année-là, le spectacle fut beaucoup plus impressionnant que celui de la récente comète Leonard ; lire à ce sujet La “comète de Noël” se donne en spectacle après un sursaut d’activité.

Vous pourriez aimer :

- Une comète permet de dater la mort d’une impératrice byzantine

- La comète Neowise immortalisée par le télescope Hubble

- Comète Leonard : flirt cosmique avec deux jolies galaxies

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook ou Twitter.