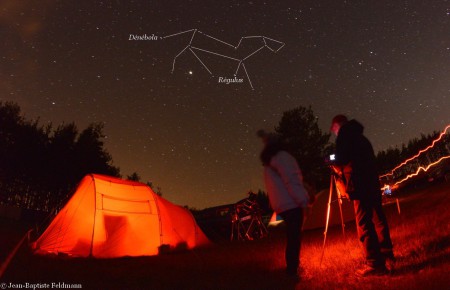

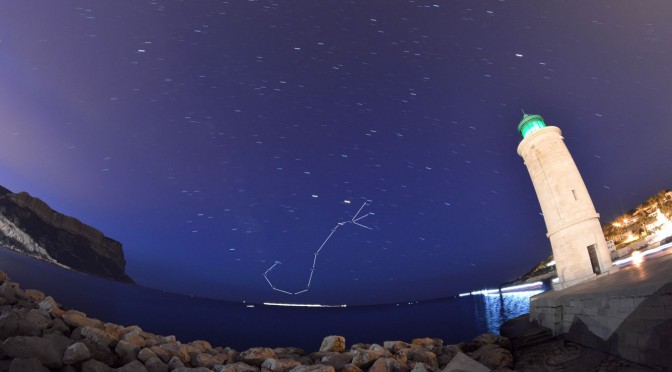

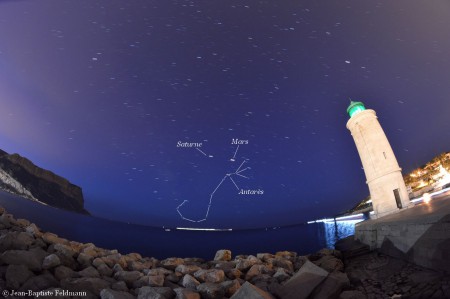

La Terre tourne et le ciel nocturne nous en apporte une nouvelle preuve. Voici un florilège de rotations d’étoiles qui vont vous donner le tournis !

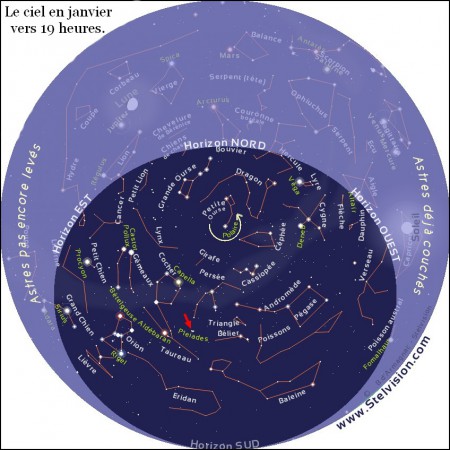

Si vous pointez le ciel nocturne avec votre appareil photographique en direction du nord et que vous effectuez une longue pose (en général plusieurs minutes) vous remarquerez que les étoiles laissent des arcs de cercle lumineux centrés sur Alpha Ursae Minoris, l’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse.

C’est en effet cette direction que pointe actuellement l’axe de rotation de la Terre mais cela n’a pas toujours été le cas. Cet axe variant sur une période d’environ 26.000 ans (un phénomène appelé la précession des équinoxes), les étoiles situées dans son prolongement ne sont pas toujours les mêmes : il y a 5.000 ans par exemple c’est Alpha Draconis, une modeste étoile de magnitude 3,7 qui se situe dans la queue de la constellation du Dragon qui indiquait le pôle nord céleste.

En pointant votre appareil photo dans d’autres directions, les longues poses vous donneront des traînées d’étoiles plus ou moins longues.