Prise au pied du château de la Tour, en Bourgogne, cette image nous révèle la rotation apparente du ciel étoilé en direction du pôle céleste nord.

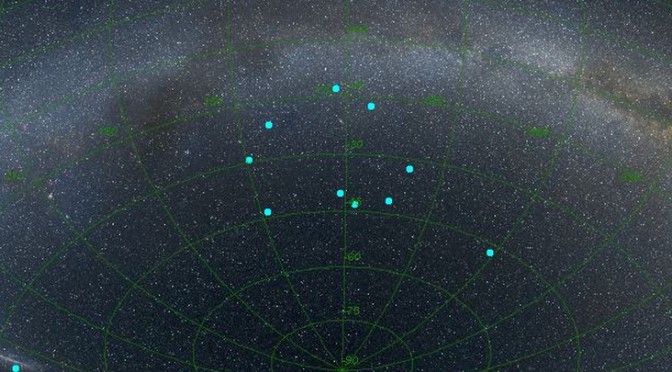

La Terre tourne, c’est une évidence : chaque jour nous voyons le Soleil se déplacer d’est en ouest et chaque nuit la Lune, les planètes et les étoiles suivent le même trajet. La Terre tourne en 23 h 56 mn sur elle-même autour d’un axe imaginaire qui passe par les pôles. Si nous prolongeons cet axe imaginaire dans l’espace, il passe dans l’hémisphère nord non loin de l’étoile Alpha Ursae Minoris, la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. C’est pour cette raison qu’on la surnomme l’étoile polaire.

Si l’on photographie le ciel nocturne en direction de l’étoile polaire en effectuant une longue pose (plusieurs minutes), les astres vont tracer de petits arcs de cercle lumineux centrés sur Alpha Ursae Minoris.

Continuer la lecture de Rotation d’étoiles au château de la Tour