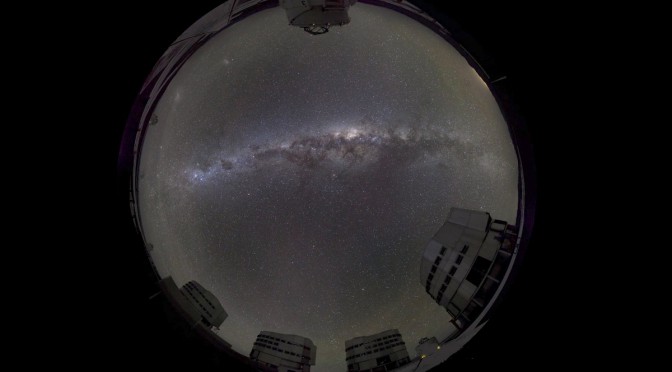

Retour sur une étonnante image nocturne réalisée en Australie dans le désert des Pinnacles par l’astrophotographe Michael Goh.

Sculptures calcaires :

En Australie, le désert des Pinnacles se trouve dans le Parc National de Nambung. On y accède en moins de trois heures de route depuis Perth, la capitale de l’Australie-Occidentale. C’est l’une des grandes villes (plus de deux millions d’habitants) les plus isolées au monde. Le désert des Pinnacles est célèbre pour ses milliers d’étonnantes concrétions rocheuses plantées dans une mer de sable. Ces édifices calcaires qui se seraient formés il y a 30.000 ans peuvent atteindre quatre mètres de haut.

Cette magnifique image est en réalité un panorama obtenu en assemblant plusieurs images. Réalisée par Michael Goh, elle est arrivée en tête d’une précédente édition du concours Photo Nightscape Awards dans la catégorie “Paysages nocturnes”. Continuer la lecture de Voie lactée depuis le désert des Pinnacles en Australie