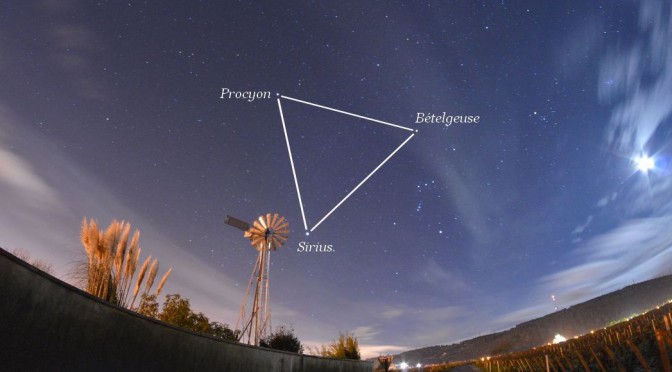

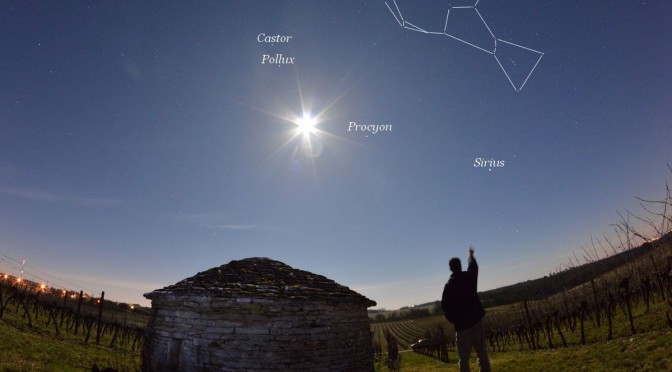

Les soirées du mois de février sont l’occasion de découvrir le Triangle d’hiver et ses trois étoiles : Procyon, Bételgeuse et Sirius.

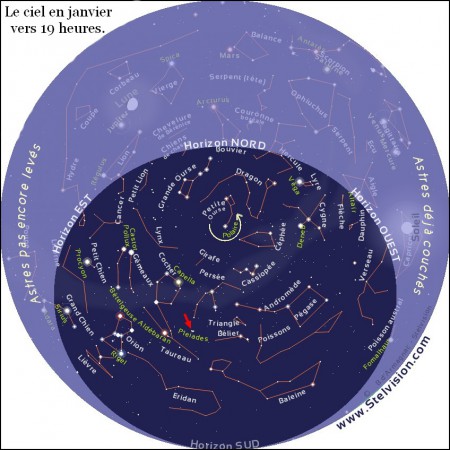

À chaque saison correspondent des repères célestes destinés à cheminer au milieu des étoiles à la découverte des constellations. Le Triangle d’été formé des trois étoiles brillantes Deneb-Véga-Altaïr permet de nous guider dans la Voie lactée pendant les douces nuits des mois de juillet et août. Les froides nuits des semaines de janvier-février ce sont les étoiles Procyon, Bételgeuse et Sirius qui vont nous accompagner.

Procyon (Alpha Canis Minoris) est l’étoile la plus brillante de la constellation du Petit Chien et la septième plus brillante du ciel nocturne. C’est également l’une des étoiles les plus proches de la Terre puisqu’elle se situe à seulement 11,4 années-lumière. Procyon est en réalité une étoile double (une naine blanche de faible luminosité, Procyon B, orbite autour de l’astre principal, Procyon A).

Continuer la lecture de Partez à la découverte du Triangle d’hiver