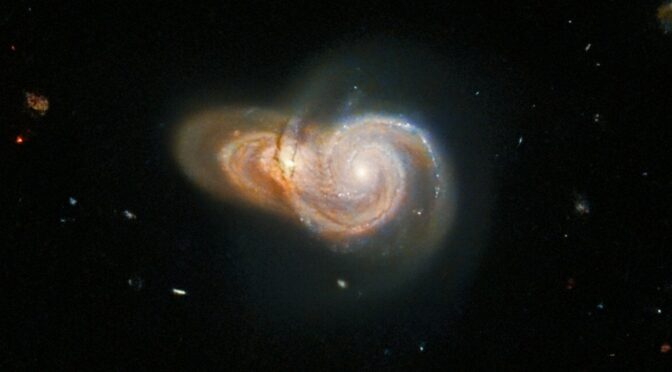

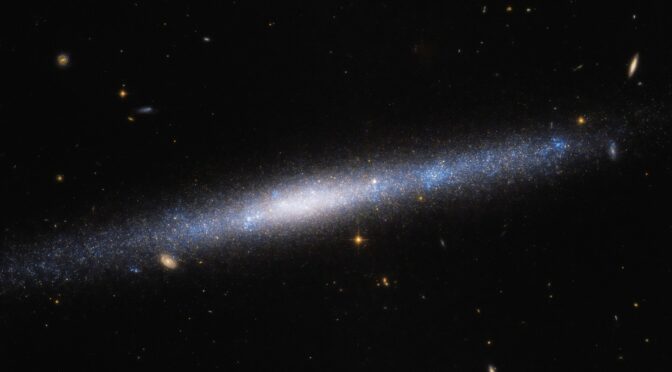

Le Groupe galactique compact Hickson 91 se niche dans la constellation du Poisson Austral, à 320 millions d’années-lumière.

Une célèbre petite constellation :

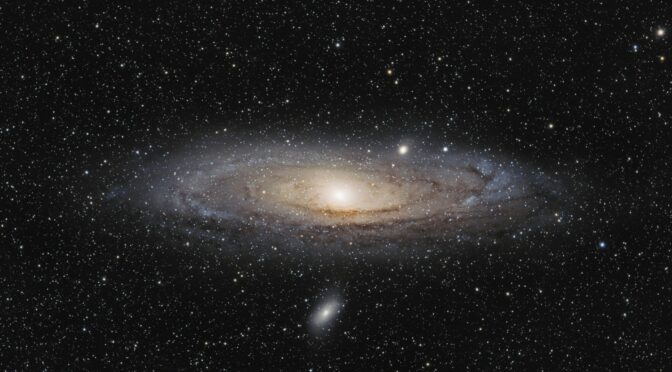

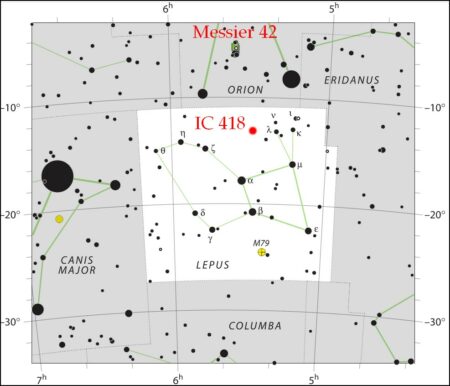

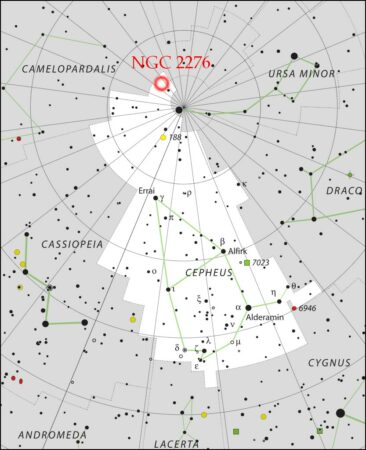

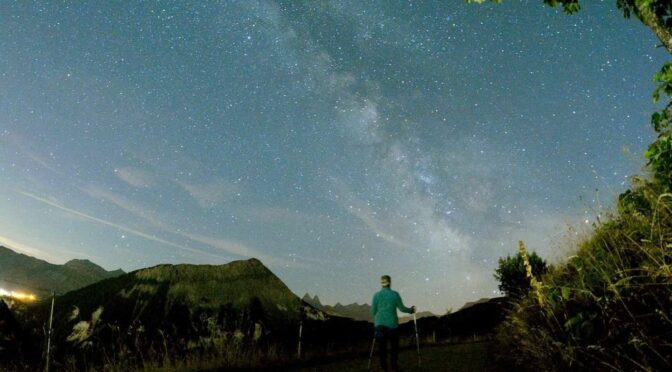

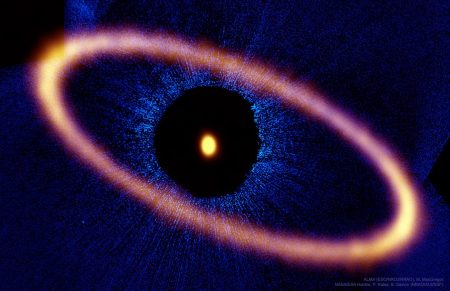

Sous le Carré de Pégase, au ras de l’horizon, la petite constellation du Poisson Austral fait assez pâle figure. Elle est pourtant célèbre pour son étoile principale, Fomalhaut. Les astronomes ont en effet découvert qu’elle est entourée d’un anneau qui se compose de glace et de poussières. On imagine qu’il s’y produit de multiples collisions entre des comètes et de futures planètes, des planétésimaux. En combinant les données du réseau ALMA et du télescope Hubble, on obtient une fascinante image de cet anneau qui fait penser à un œil gigantesque (ci-dessous). On le surnomme d’ailleurs l’Oeil de Sauron, l’un des personnages du Seigneur des Anneaux :

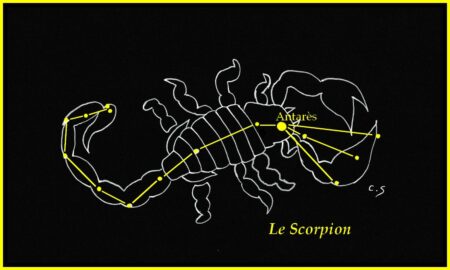

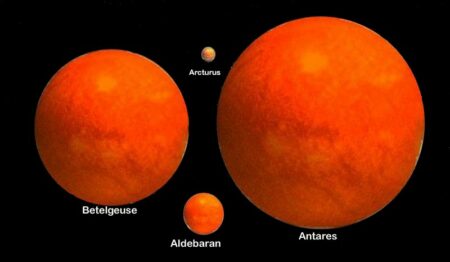

Légende ou histoire véridique ? On raconte qu’il y a 3.000 ans, en Perse (l’actuel Iran), Fomalhaut était l’une des quatre étoiles royales. Elle trônait dans l’une des quatre régions célestes, les autres étant gouvernées par Aldébaran, Régulus et Antarès. Continuer la lecture de Trois galaxies s’enlacent du côté de l’étoile Fomalhaut