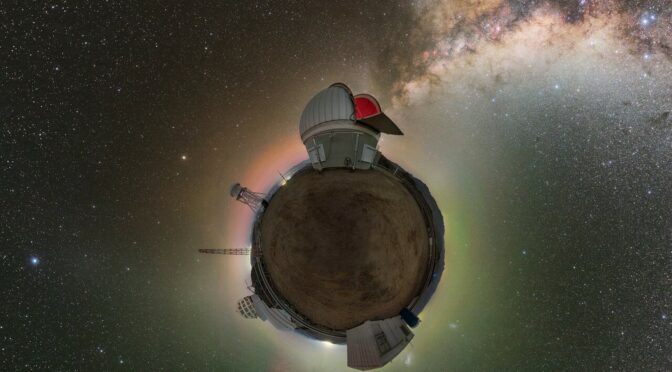

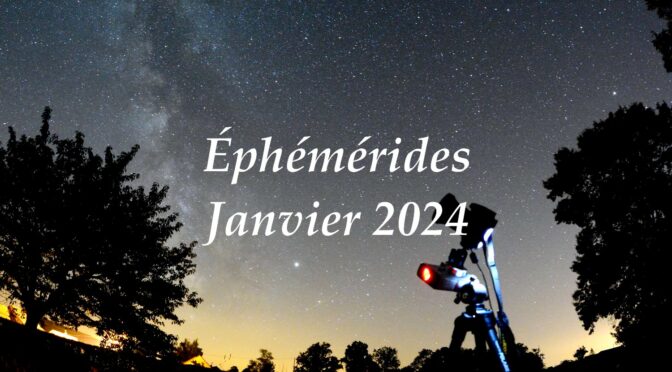

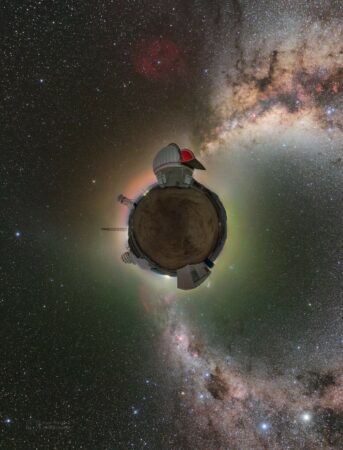

Un photographe a réalisé une image stéréographique (appelée aussi “little planet”) du ciel étoilé au-dessus du Rubin Observatory.

“Little planet”, c’est quoi ?

Voici un singulier cliché que nous propose le photographe Petr Horálek. Il s’agit d’une image stéréographique, un procédé également appelé “little planet”. Comme nous l’explique Jérôme Pouille sur son blog, c’est un peu comme si on décidait d’écraser une image sphérique sur un plan avec un rouleau à pâtisserie !

Techniquement, le photographe réalise plusieurs images en tournant sur place. Le mieux consiste à utiliser une rotule panoramique installée sur un pied photo bien stable. Il faut ensuite assembler les clichés pour obtenir une image panoramique de 360° x 180°. Ce long travail réalisé sur ordinateur est décrit par Jérôme Pouille sur son blog. Continuer la lecture de Insolite : le Rubin Observatory sur une “little planet”