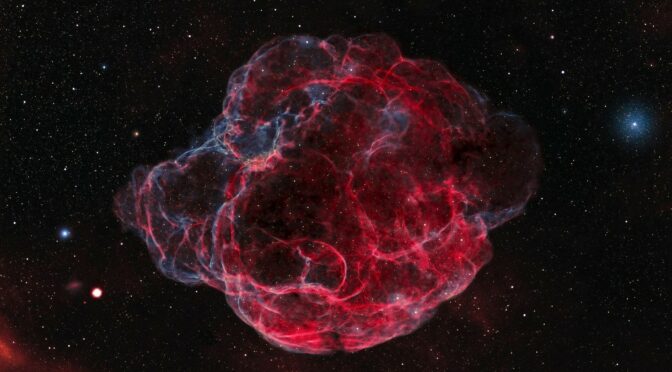

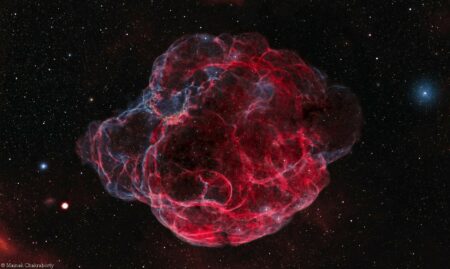

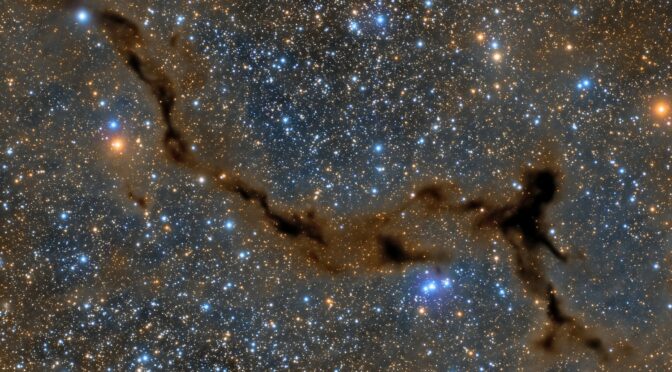

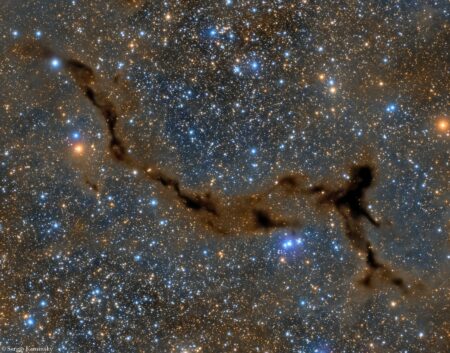

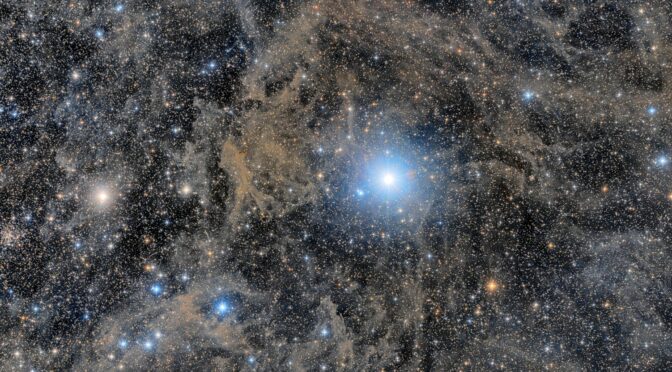

Les astronomes ont mesuré la température impressionnante de l’étoile centrale dans la nébuleuse du Masque : plus de 130.000°C !

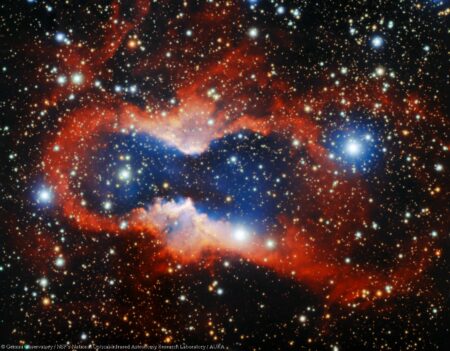

Nébuleuse planétaire australe :

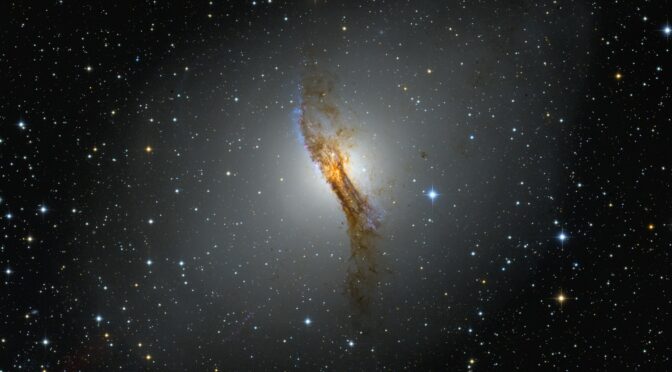

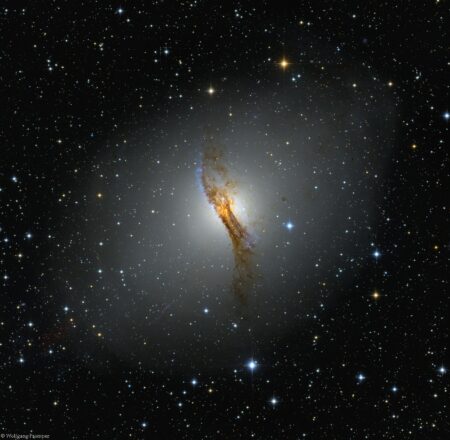

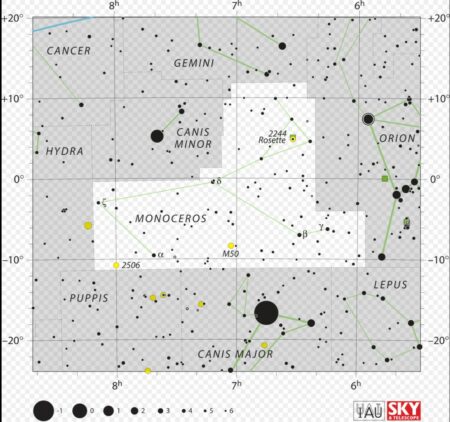

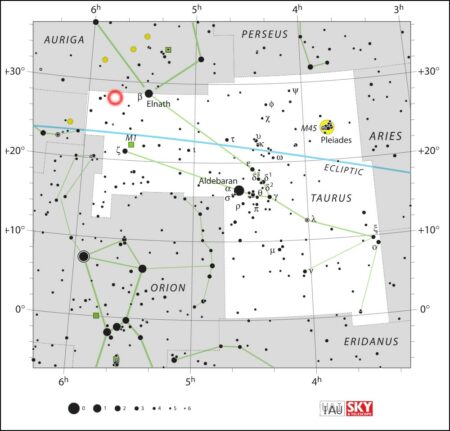

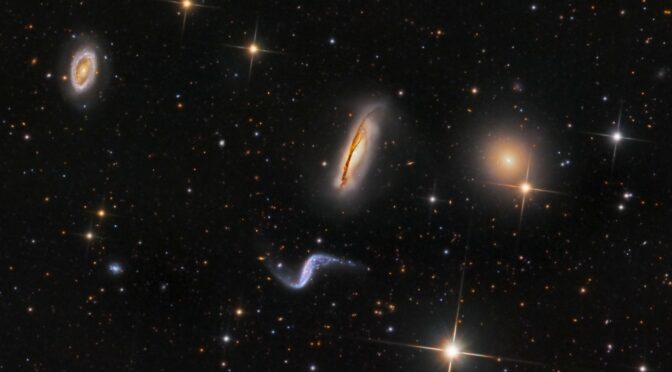

La nébuleuse du Masque (CVMP 1) est une nébuleuse planétaire (NP) située à environ 6.500 années-lumière. Elle s’est formée il y a plus de 12.000 ans dans la constellation australe du Compas. Lorsqu’une étoile géante rouge arrive en fin de vie, elle explose. En projetant dans l’espace ses couches externes, elle crée une bulle gazeuse en expansion. Le gaz de la nébuleuse se met à briller sous l’action du puissant rayonnement ultraviolet émis par l’astre géniteur. C’est le spectacle que nous observons actuellement dans la nébuleuse du Masque :

Au fil du temps, l’étoile centrale se refroidit et le gaz de la NP se dilue dans l’espace. C’est ce qui explique l’existence éphémère (à l’échelle de l’Univers) des nébuleuses planétaires : quelques dizaines de milliers d’années tout au plus. Continuer la lecture de Une étoile torride fait briller la nébuleuse du Masque