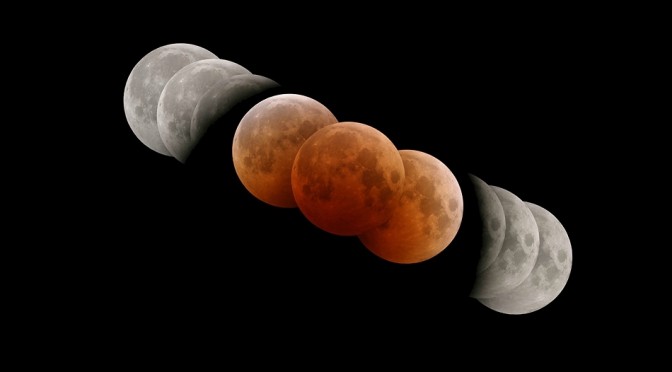

La dernière éclipse de l’année est une éclipse totale de Lune. Un spectacle à savourer en Europe à condition de se lever tôt le lundi 28 septembre.

Le samedi 4 avril dernier se déroulait une éclipse de Lune malheureusement invisible en Europe, contrairement à la belle éclipse partielle de Soleil qui s’était produite 15 jours plus tôt. L’injustice sera réparée ce 28 septembre, date à laquelle la plus grosse Pleine Lune de l’année, la Super Lune, traversera le cône de l’ombre terrestre (le Soleil, la Terre et la Lune étant parfaitement alignés).

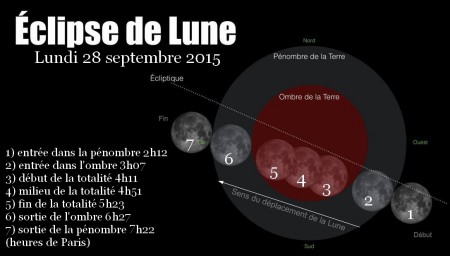

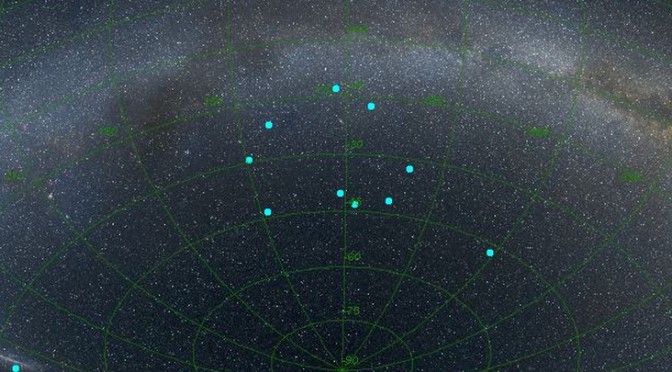

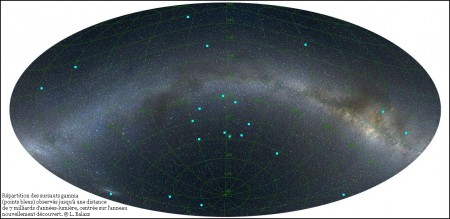

Pour savourer ce phénomène enfin visible depuis le sol français, il faudra remplir deux conditions : avoir une météo favorable et faire sonner son réveil. Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, le spectacle commencera véritablement peu après 3 heures du matin (lorsque le disque lunaire pénétrera dans l’ombre de la Terre) pour prendre fin au lever du jour.

Continuer la lecture de 28 septembre : ne manquez pas l’éclipse de Lune