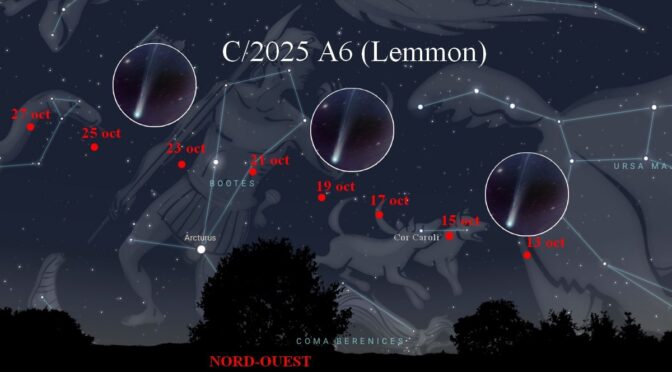

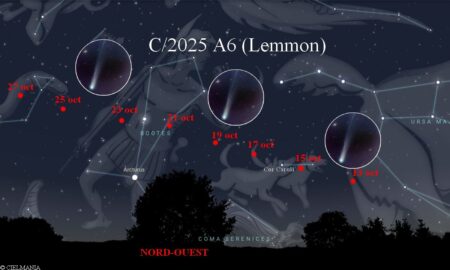

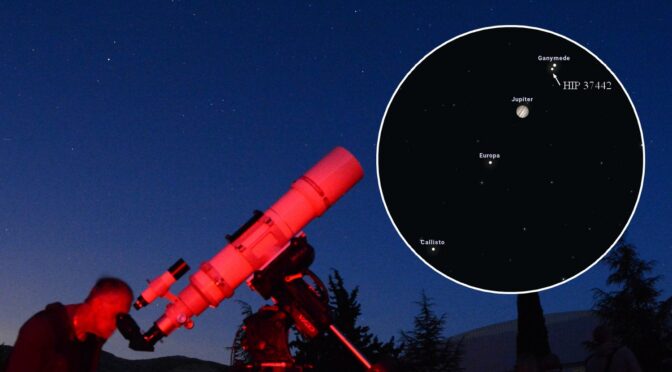

C’est un spectacle à suivre avec un petit télescope ou une lunette : une, deux et parfois trois ombres se déplacent sur le disque de Jupiter.

Jupiter se rapproche :

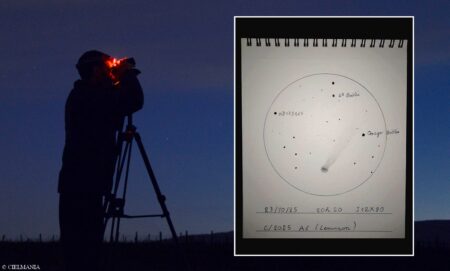

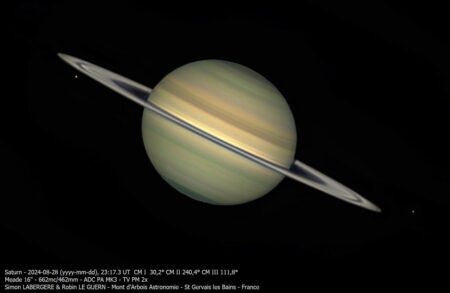

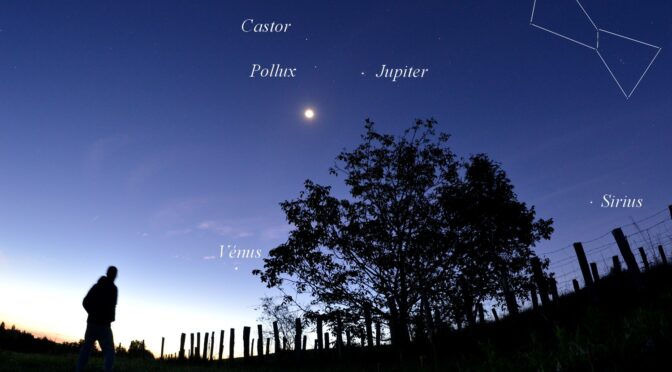

Savez-vous que Jupiter sera au plus près de la Terre le 9 janvier 2026 ? À cette date, la planète gazeuse géante, qui se trouvera à 920 millions de kilomètres, présentera un diamètre apparent de 46 secondes d’arc. Autant dire que son observation sera passionnante dans une lunette ou un télescope. D’autant qu’elle se trouve dans les Gémeaux, donc dans d’excellentes conditions de visibilité pour les observateurs européens. Les astrophotographes n’ont d’ailleurs pas attendu l’opposition de janvier. Depuis quelques semaines, ils ont pris l’habitude de se lever très tôt pour l’immortaliser avant l’aube :

Si les différentes ceintures du système nuageux de Jupiter et la Grande Tache rouge sont des sujets d’intérêt, c’est aussi le cas des quatre satellites galiléens (Io, Europe, Ganymède et Callisto). Leurs passages et leurs ombres offrent un fascinant spectacle, comme le montre le cliché de Pierre Gilet réalisé le 13 octobre 2025.

Jeux d’ombres :

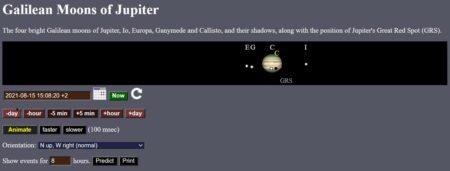

Avec une lunette ou un télescope, on peut s’amuser à suivre les ombres des satellites qui se projettent sur la planète. Pour connaître à l’avance ces phénomènes, utilisez un simulateur comme Shallowsky ou une application comme Stellarium :

Vous constaterez que le transit d’une ombre sur le globe se produit assez régulièrement. Moins fréquents sont les transits de deux ombres. Ce fut le cas le 13 octobre (voir plus haut), ce sera le cas la nuit du 29 octobre ainsi que les 5 et 21 novembre. D’ailleurs, pour ne pas les manquer, il vous suffit de consulter régulièrement les éphémérides. Et qu’en est-il de trois ombres ? Et bien sachez que le dernier transit triple d’ombres s’est produit le 24 janvier 2015, et qu’il a même été immortalisé par le télescope spatial Hubble. Quant au prochain, il aura lieu en 2032 par deux fois, le 20 mars et le 30 décembre !

Vous pourriez aimer :

- La sonde Juno immortalise l’ombre de Io sur Jupiter

- Saisissante image des deux anticyclones géants de Jupiter

- Io, une lune volcanique très active autour de Jupiter

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook.