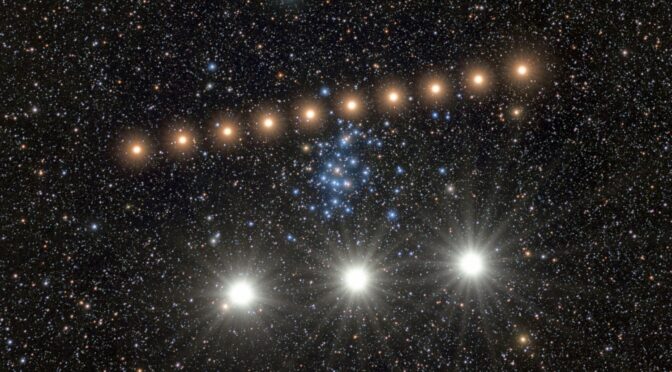

Depuis 2024, l’astrophotographe Pierre-Olivier Castille traque les aurores boréales dans le ciel des Hauts-de-France.

Au plus près des aurores boréales :

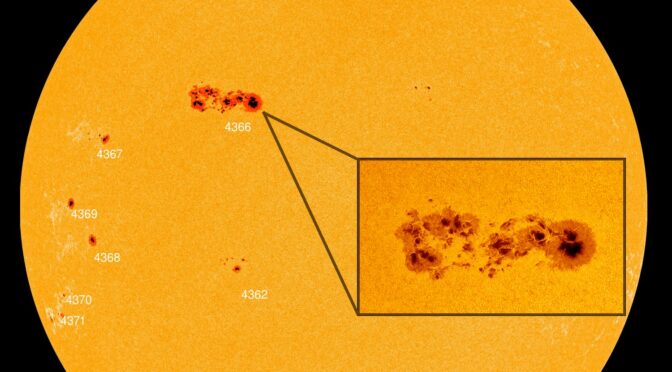

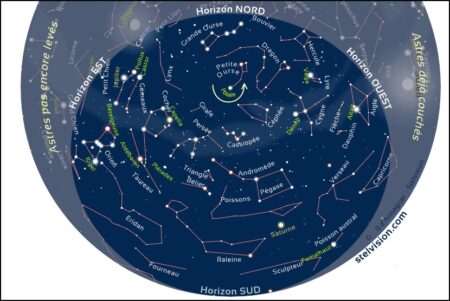

À première vue, la région des Hauts-de-France (composée du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie) n’est pas forcément la meilleure pour les amoureux des étoiles. Ceux qui recherchent des ciels clairs pour assouvir leur passion vont naturellement privilégier le sud du pays. Mais vivre dans le Nord-Pas-de-Calais présente un intérêt certain pour celui qui chasse les aurores boréales. Rappelons que ces draperies lumineuses se forment lorsque des particules solaires entrent dans la haute atmosphère. Ces particules pénétrant par les pôles magnétiques, on les admire logiquement depuis les régions polaires. Le Nord de la France devient donc un belvédère idéal, pour peu que les aurores descendent un peu en latitude :

Les années 2024 et 2025 viennent de connaître un maximum d’activité solaire, ce qui a favorisé l’apparition de ces aurores. Et 2026 a bien démarré, puisqu’une nouvelle tempête solaire s’est produite le 19 janvier. L’astrophotographe Pierre-Olivier Castille (Astropassion) a regroupé dans une vidéo ses plus belles images, preuve que le ciel des Hauts-de-France n’est pas toujours envahi par les nuages ! Continuer la lecture de En vidéo : aurores boréales depuis les Hauts-de-France