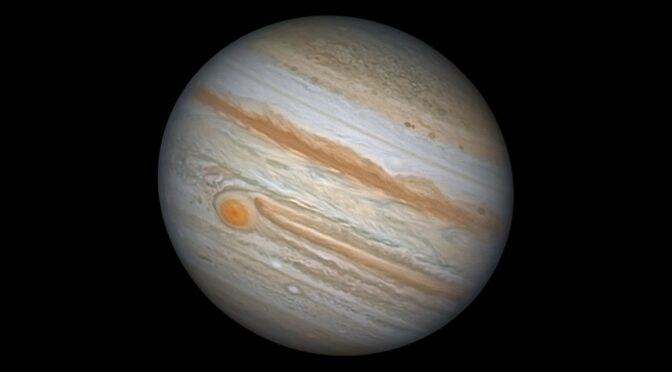

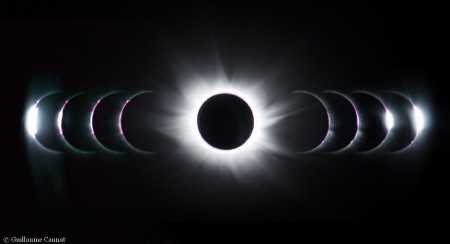

Le 30 juin 1973, une équipe d’astronomes assista à la plus longue éclipse totale de Soleil à bord d’un des premiers prototypes du Concorde.

Un projet fou :

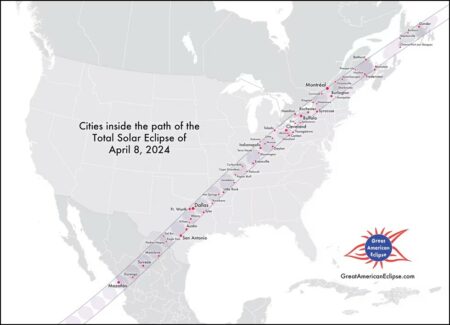

Les magnifiques éclipses totales de Soleil ont la fâcheuse tendance d’être assez brèves. Quelques minutes seulement de Soleil noir, et uniquement si le ciel est dégagé. L’une des plus longues se déroula le samedi 30 juin 1973 : jusqu’à sept minutes d’obscurité à l’intérieur d’une bande courant de la Mauritanie à la Somalie.

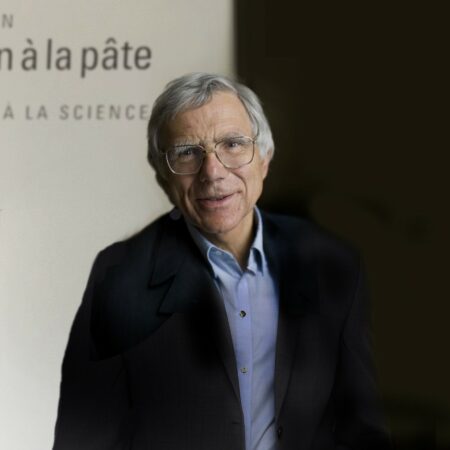

Quelques mois plus tôt, Pierre Léna eut une idée un peu folle : suivre l’éclipse à bord d’un Concorde pour multiplier sa durée par dix ! Le futur avion de ligne, qui volait depuis 1969, achevait alors son programme d’essai. Jeune astrophysicien français, Pierre Léna rencontra le commandant de bord André Turcat en mai 1972. Il lui exposa son plan dans un restaurant de l’aéroport de Toulouse et le pilote du supersonique fut conquis.

Continuer la lecture de 30 juin 1973 : Soleil noir à bord du Concorde