À proximité du Soleil, la longue queue de plasma de la comète Lemmon (C/2025 A6) a subi les assauts du vent solaire.

Comète en mouvement :

Après son passage au périhélie le 8 novembre, la comète Lemmon (C/2025 A6) s’éloigne désormais. Pour certains astrophotographes, c’est l’heure de dépouiller les images réalisées au cours des semaines passées. C’est le cas par exemple de Julien De Winter qui a immortalisé l’astre chevelu à plusieurs reprises depuis Starfront Observatories au Texas. Il vient de créer une animation à partir des clichés qu’il a réalisés le 28 octobre dernier :

À cette époque, la comète s’approchait du Soleil et voyait sa surface se sublimer. Elle abandonnait alors dans son sillage des poussières et du gaz, donnant naissance à deux queues. D’un côté, une queue de poussière (blanche) repoussée par la pression de radiation solaire. De l’autre, une queue ionique (bleutée) composée de molécules de gaz. Cette queue ionique est très sensible à l’action du vent solaire, un flux de particules chargées qui s’échappe en permanence de notre étoile. Dans cette animation vidéo, qui a demandé plus de vingt heures de travail à son auteur, on voit bien les modifications de la queue ionique en seulement 30 minutes.

À savoir :

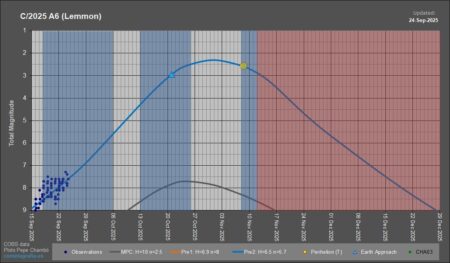

C/2025 A6 (Lemmon) a été découverte le 3 janvier 2025 à l’Observatoire du Mont Lemmon avec une magnitude de 21,6. Nommée CCNG6P2 dans un premier temps, elle a reçu sa désignation définitive une fois sa nature cométaire confirmée. Les astronomes ont calculé que sa période orbitale est d’environ 1350 ans.

Son passage au plus près de la Terre (0,68 UA) a eu lieu le 21 octobre, et le périhélie le 8 novembre. Initialement, la luminosité maximale de la comète devait avoisiner la magnitude 10. Mais elle s’est révélée beaucoup plus lumineuse que prévu, pour le plus grand bonheur des astronomes et des photographes !

Vous pourriez aimer :

- Récit : la comète Lemmon dans le ciel de la Drôme

- Surprise : une aurore boréale accompagne la comète Lemmon

- Splendeur dans le sillage de la comète Lemmon

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook.