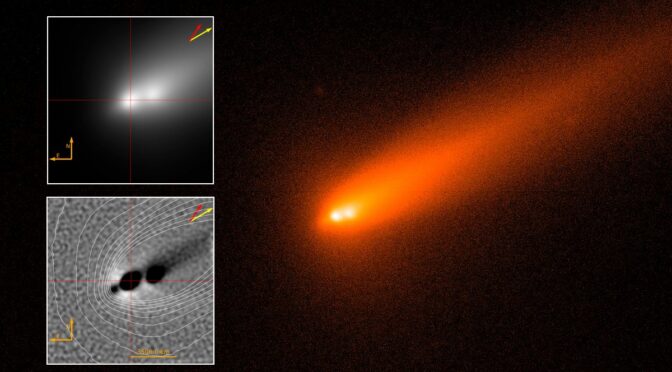

Deux astrophotographes viennent de présenter une incroyable image de la comète C/2025 A6 (Lemmon) réalisée il y a plusieurs semaines.

Minutieux travail :

On croyait en avoir terminé avec la comète Lemmon. Après avoir enchanté les nuits du mois d’octobre, l’astre chevelu n’est plus qu’un lointain souvenir. Non seulement il ne cesse de s’éloigner, mais en plus il se situe loin derrière le Soleil, ce qui le rend inobservable. Ce sont désormais d’autres cibles que pointent les astrophotographes, comme par exemple M42, la grande nébuleuse d’Orion. Mais Michael Jäger et Gerald Rhemann n’avaient pas dit leur dernier mot. Patiemment, ils ont assemblé plusieurs clichés de la comète réalisés le 26 octobre dernier avec une courte focale. En ne gardant que les images prises dans le bleu, ils nous dévoilent l’impressionnante queue ionique de C/2025 A6 :

Rappelons que cette queue bleutée est composée de molécules de gaz qui se sont échappées de l’astre chevelu. Repoussées par la pression de radiation exercée par le vent solaire, elles émettent à cette occasion une lumière bleutée (par fluorescence). Cette queue ionique, qui s’étire très loin derrière le noyau de la comète, subit les effets du champ magnétique solaire qui en modifie l’aspect en permanence. Le champ de l’image est de 11X4 degrés, ce qui à cette distance représente une queue de plusieurs millions de kilomètres. une valeur impressionnante, certes, mais encore bien loin des records en la matière : 500 millions de kilomètres pour la comète Hyakutake et plus d’un milliard pour 153P/Ikeya-Zhang !

Vous pourriez aimer :

- En vidéo : quand le vent solaire rencontre la comète Lemmon

- Récit : la comète Lemmon dans le ciel de la Drôme

- Surprise : une aurore boréale accompagne la comète Lemmon

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook.