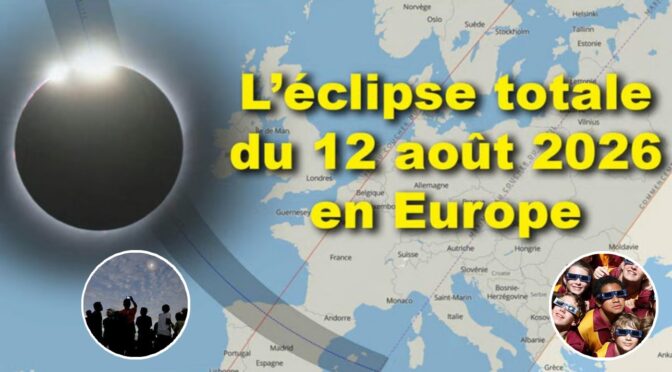

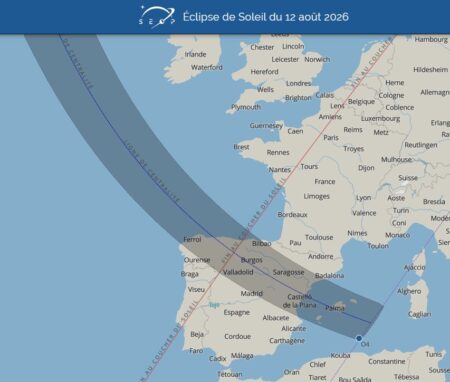

L’éclipse de Soleil du 12 août 2026 sera l’événement astronomique majeur de l’année. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Grandiose spectacle :

Le 12 août 2026, l’Europe, et plus particulièrement la France et l’Espagne, connaîtront une éclipse solaire exceptionnelle. Il faut remonter au 11 août 1999 pour retrouver un tel événement. Ce jour-là, le nord de la France avait bénéficié de quelques minutes d’obscurité en plein jour :

Un spectacle extraordinaire qui va se reproduire durant l’été 2026 à nos portes. Bien entendu, d’autres éclipses totales de Soleil ont eu lieu entre temps, puisqu’on en compte en moyenne deux par an dans le monde. Pourtant, jamais depuis 1999 le phénomène ne s’était reproduit aussi près de la France. Mais de quoi parle t-on exactement ? C’est ce que nous explique Jean-Marc Lecleire, auteur du livre Les soleils noirs de 2026 et 2027 :

Dans une seconde vidéo, il détaille ensuite le déroulement de l’éclipse solaire du 12 août 2026 et répond aux questions suivantes :

- faut-il se déplacer en Espagne ou en Islande pour observer l’éclipse totale ?

- que pourra-t-on observer depuis la France ?

- quelles régions d’Europe seront les mieux placées pour profiter du spectacle ?

- quelle différence entre une éclipse totale et une éclipse partielle selon sa position géographique ?

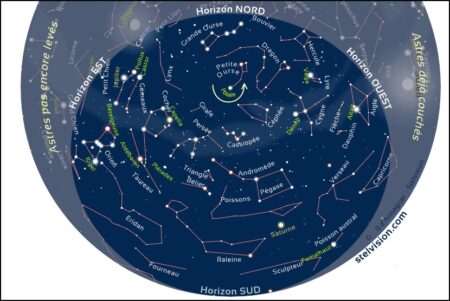

En complément, vous pouvez également consulter les pages de Stelvision, la SAF, la Cité de l’espace ou encore l’IMCCE. Et n’oubliez pas : où que vous soyez en le 12 août 2026, il vous faudra des lunettes de protection.

Vous pourriez aimer :

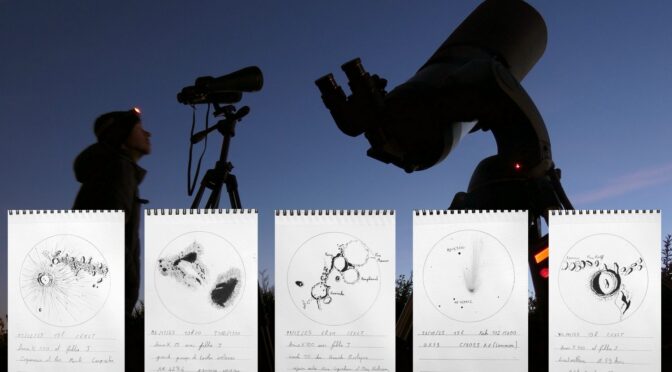

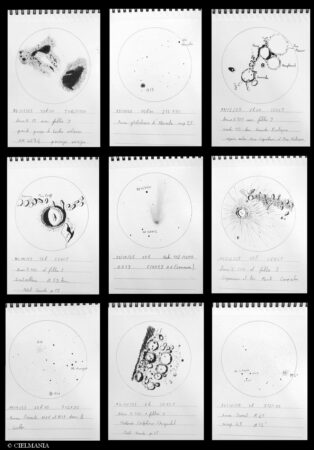

- Les grains de Baily, magnifiques perles d’éclipse

- 30 juin 1973 : Soleil noir à bord du Concorde

- 28 juillet 1851, première image d’une éclipse de Soleil

- En 2019, l’éclipse d’Einstein a fêté ses cent ans

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook.