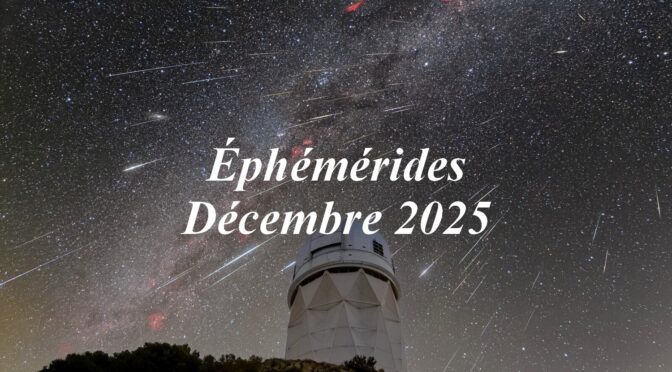

Le maximum d’activité de l’essaim d’étoiles filantes des Géminides sera le principal événement astronomique de ce mois de décembre 2025.

Un jeune essaim météoritique :

C’est le 14 décembre 2025 qu’aura lieu le traditionnel pic d’activité des Géminides. Bien qu’étant l’un des essaims d’étoiles filantes les plus actifs, il n’est mentionné que depuis 150 ans. Au moment du maximum, le taux horaire atteint 75 météores. Curieusement, cet essaim n’est pas associé à une comète mais à un astéroïde. Il s’agit de (3200) Phaéton, découvert le 11 octobre 1983 par le télescope spatial infrarouge IRAS. Comme les météores semblent jaillir de la constellation des Gémeaux, non loin des étoiles Castor et Pollux, on leur a donné le nom de Géminides :

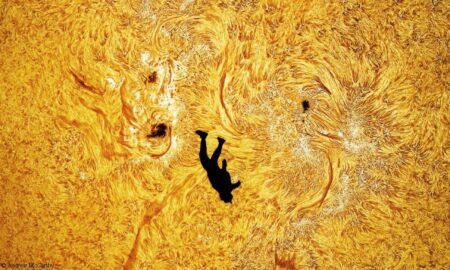

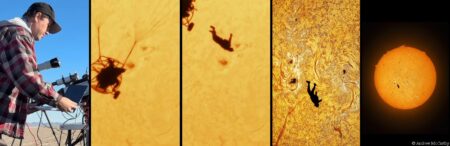

Admirez cette image, réalisée en décembre 2023 par Rob Sparks depuis l’Observatoire de Kitt Peak. En décembre 2025, le pic d’activité de l’essaim se produira après le Dernier quartier de Lune, donc dans d’excellentes conditions. Je vous propose maintenant de découvrir les autres observations possibles. Continuer la lecture de Éphémérides : le ciel du mois de décembre 2025