Pourquoi la comète interstellaire 3I/ATLAS fascine-t-elle les astronomes ? Éléments de réponse avec Adrien Coffinet.

Fascinante visiteuse :

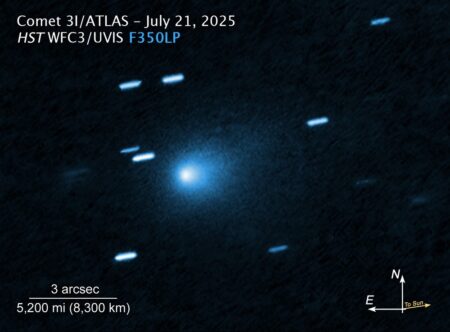

Après 1I/ʻOumuamua en 2017 et 2I/Borissov en 2019, 3I/ATLAS est le troisième visiteur interstellaire repéré dans le Système solaire. Depuis sa découverte le 1er juillet 2025 par le Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, cette comète fait l’objet de toutes les attentions. Docteur en astrophysique et journaliste scientifique, Adrien Coffinet nous explique les raisons de cet engouement.

Cielmania : que sait-on sur cet objet céleste ?

Adrien Coffinet : il s’agit d’une comète interstellaire qui a été découverte il y a presque deux mois, mais on a retrouvé sa trace sur des images remontant au 21 mai 2025. Les astronomes vont continuer à l’observer dans les mois qui viennent, mais lorsque la comète sera au périhélie le 29 octobre prochain, la Terre sera de l’autre côté du Soleil, rendant les observations impossibles. Pourtant, le passage au périhélie est une période cruciale pour en apprendre plus. C’est le moment où une comète est la plus active, et elle peut même éventuellement se fragmenter (comme l’avait fait 2I/Borissov). L’observer au périhélie permettrait peut-être aussi de confirmer qu’elle provient bien du disque épais de notre galaxie, comme on le suspecte.

Cielmania : qu’est-ce que ce disque épais ?

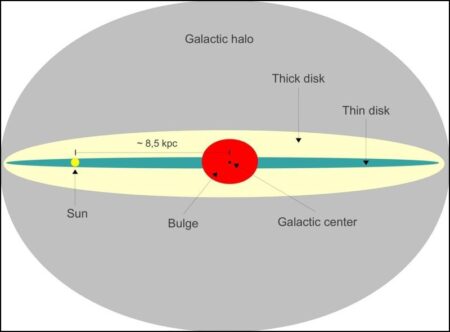

A. C. : Schématiquement, notre galaxie la Voie lactée est constituée de quatre parties :

- le bulbe (qui entoure le centre galactique)

- le disque mince

- le disque épais

- le halo galactique

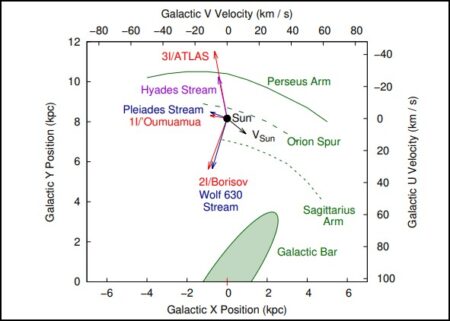

Le disque mince contient des étoiles ayant une large gamme d’âges, mais est nettement plus jeune que le disque épais. Le Système solaire fait partie du disque mince, tout comme les étoiles voisines. 1I/ ʻOumuamua semble provenir du disque mince et être lié au courant stellaire des Pléiades. La trajectoire de 2I/Borissov serait compatible avec un autre courant appelé Wolf 630. Mais 3I/ATLAS ne semble appartenir à aucun courant stellaire. Par contre, son orbite galactique indique que cet objet provient probablement du disque épais. Cette origine en ferait un vestige de la période de formation intense d’étoiles du « midi cosmique » de la Galaxie, il y a 9 à 13 milliards d’années.

Cielmania : comment peut-on en avoir la preuve ?

A. C. : cette origine devrait se traduire par une signature chimique particulière : relativement pauvre en éléments du pic du fer (chrome, manganèse, fer, cobalt et nickel), relativement enrichie en éléments α (carbone, oxygène, néon, magnésium, silicium et soufre) et peu de composés supervolatiles (par exemple monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, diazote et méthane). Mais cette origine est aussi intéressante parce que, selon les estimations, les objets interstellaires provenant du disque épais ne représentent qu’environ 2 à 6 % des objets interstellaires traversant le Système solaire. Cela veut dire qu’il faudra probablement attendre une ou plusieurs décennies avant d’observer un autre visiteur originaire de cette région !

Cielmania : si les observations au périhélie sont impossibles, ce sera très frustrant, non ?

A. C. : Heureusement, il reste une solution ! 3I/ATLAS a une trajectoire rétrograde proche du plan de l’écliptique. L’avantage, c’est qu’elle passe relativement près de plusieurs sondes interplanétaires déjà lancées. L’équipe menée par Marshall Eubanks, dont je fais partie, a donc exploré la possibilité que de telles sondes puissent observer la comète. Ceci pourrait en effet compenser le fait qu’on ne puisse pas la voir depuis la Terre autour du périhélie. En outre, nous disposerions alors d’observations depuis des angles différents, ce qui peut aider à mieux contraindre certains paramètres de la comète.

Cielmania : quelles sondes pourrait-on utiliser ?

A. C. : notre équipe a montré que des observations semblent possibles lors des passages à proximité de la sonde Psyché le 4 septembre par exemple. On pourrait également utiliser le réseau de sondes martiennes le 3 octobre et la sonde JUICE le 4 novembre. De plus, les sondes Europa Clipper, Hera et même Lucy, plus lointaines, pourraient traverser la queue de la comète après son passage au périhélie. Cela permettrait potentiellement d’en observer directement les conditions et la composition. C’est maintenant aux responsables de chacune de ces sondes d’évaluer la possibilité d’intégrer ces observations à leur planning.

Vous pourriez aimer :

Suivez l’actualité astronomique et découvrez mes images du ciel en vous abonnant à Cielmania sur Facebook et sur Bluesky.