Selon le dictionnaire, le mot « confusion » désigne une situation embrouillée. Il a pour synonymes « désordre », « trouble ». Vous pensez probablement que l’année 2018 qui s’achève, avec ses gilets jaunes, sa Macronie en déroute, ses errements de Brexit, ses guerres commerciales, ses fantaisies trumpiennes et autres proliférations de moustiques, semble toute désignée pour faire l’objet du présent billet de nouvel an. Hé bien pas du tout ! Si le 1er janvier 2019 va bel et bien mettre fin à une année en effet plutôt confuse sur les plans politique et social (sans garantie aucune que la nouvelle année le soit moins !), je veux vous rappeler ici que le 1er janvier de l’an 709 du calendrier romain (soit le 1er janvier 45 av. J.-C.) a mis fin à une vraie année de totale confusion. Sous l’égide de Jules César, cette date-clé de l’histoire du monde a inauguré le calendrier dit julien, lequel a mis un peu d’ordre astronomique dans l’excessif désordre des affaires humaines. L’histoire est bien connue. Vous la trouverez fort bien racontée et dans tous ses détails sur divers sites web, mais je ne résiste pas au plaisir de vous en faire un petit résumé illustré.

L’année de confusion, soit l’an 708 du calendrier romain dit A.U.C. (de la locution latine Ab Urbe condita, qui signifie littéralement « à partir de la fondation de la Ville »), a compté non pas 365 jours mais 445 répartis en quinze mois, afin de compenser le décalage pris au fil du temps entre le calendrier romain et l’année solaire, fondée sur le rythme régulier des saisons. Comment en était-on arrivé là ?

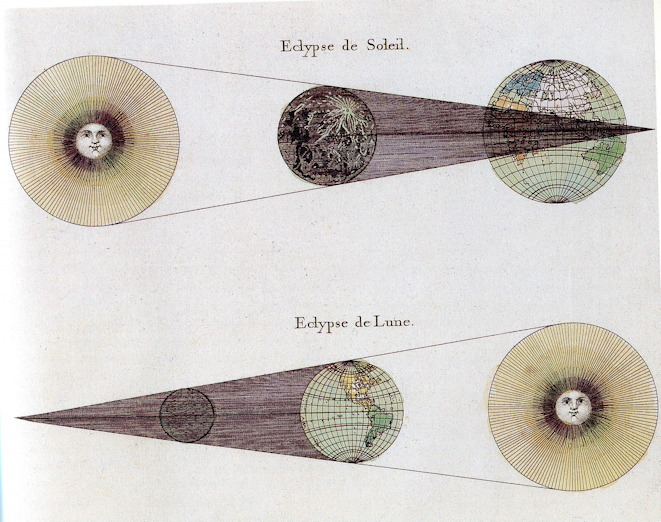

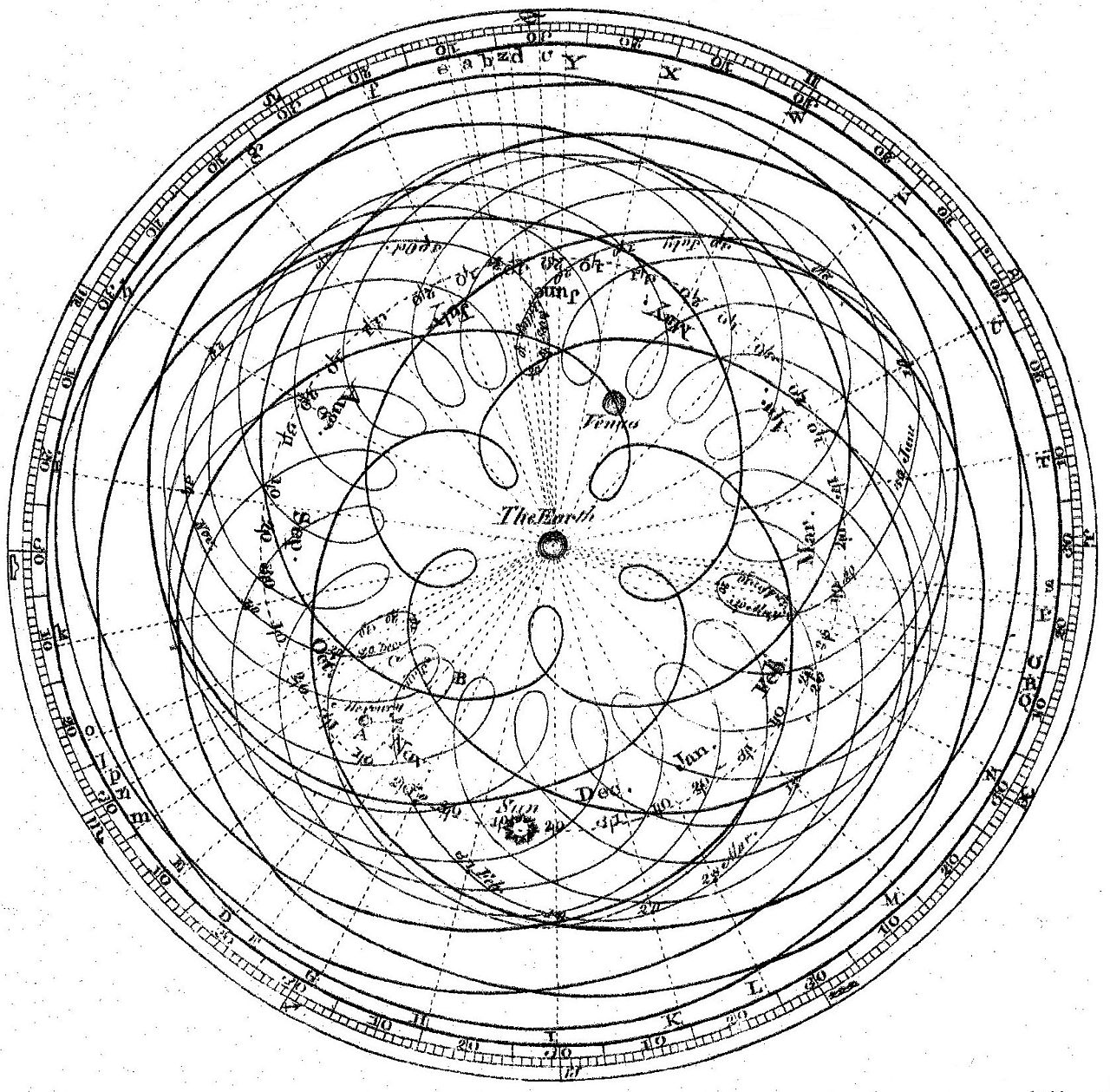

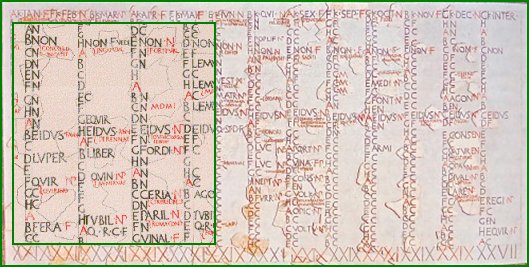

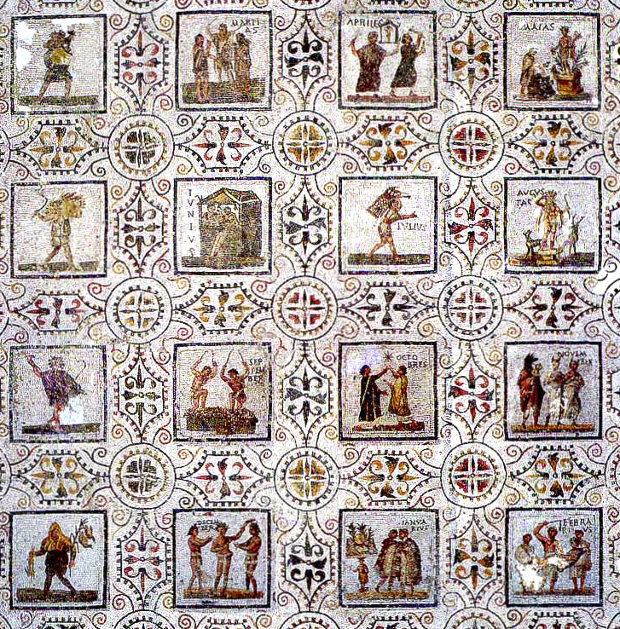

Aux premiers temps de Rome, la mesure du temps se fondait sur les cycles de la Lune. Celle-ci tourne autour de la Terre en environ 29 jours et demi, de sorte qu’il n’y a pas un nombre entier de mois lunaires correspondant à la durée d’une année solaire. Le calendrier romain républicain en usage à Rome depuis Numa Pompilius, comportait 355 jours en année normale, répartis en douze mois de longueur inégale, allant de 28 à 31 jours. L’année débutait le 15 mars (les fameuses « ides »), considéré comme le début du printemps. Le premier mois, Martius, était dédié au dieu de la guerre. Le troisième, Maius, à une amante de Jupiter nommée Maïa (les chrétiens ont astucieusement dédié ce mois de mai à la Vierge Marie, sans changement phonétique). Le quatrième, Junius, à l’épouse de Jupiter. Le onzième, Ianuarius (janvier) à Janus, le dieu à double face. Le dernier mois (février) était le mois des morts, consacré à des purifications ; réputé néfaste, c’était le plus court (de 24 à 28 jours). Le nom des autres mois – Quintilis pour juillet, Sextilis pour août, September, October, November, December – correspondait aux rangs 5, 6, 7, 8, 9 et 10 qu’ils occupaient après Mars.

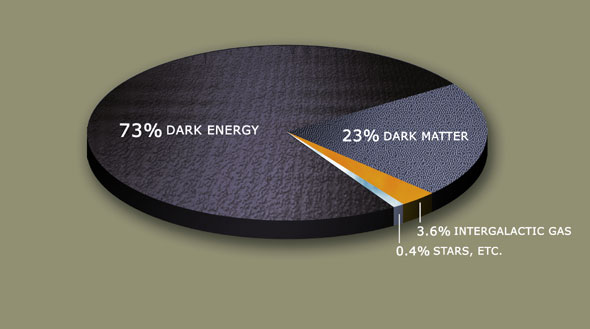

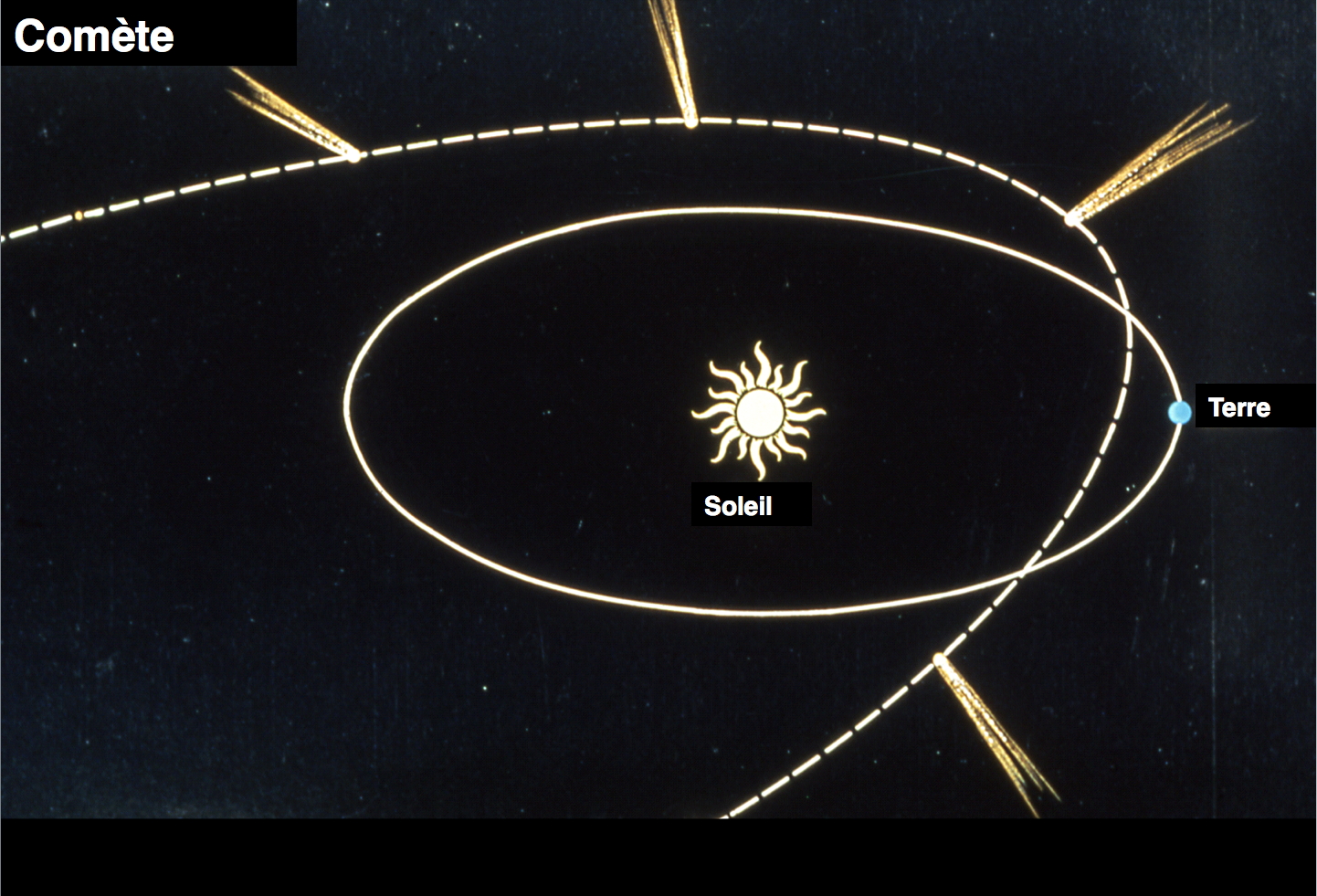

Toutefois, pour que l’année coïncide mieux avec le cycle solaire et respecte le rythme des saisons, il fallait compléter de temps à autre (environ tous les deux ans) l’année normale par un mois intercalaire de 27 jours appelé Mercedonius, qui faisait passer l’année à 377 ou 378 jours. Il fallait alors raccourcir le mois de février à 23 jours pour les intercalaires courtes ou à 24 pour les intercalaires longues. Cela paraît un peu compliqué mais, selon le célèbre philosophe du IVe siècle Macrobe, ce cycle d’intercalation était le meilleur possible puisqu’il permettait de ramener la longueur moyenne de l’année à 365,25 jours sur une période de 24 ans, très proche de l’année solaire connue depuis au moins Hipparque, au IIIe siècle av. J.-C. (Dans sa définition moderne, l’année solaire, dite aussi tropique, est le temps que met la Terre pour faire une révolution autour du Soleil, égal en l’an 2000 à 365,2422 jours).

Pourquoi donc Jules César entreprit-il de réformer le calendrier ? Parce qu’en pratique, le système compensatoire n’était pas appliqué avec rigueur ; les mois ou jours intercalaires, déterminés par les prêtres responsables du calendrier et appliqués par les consuls, étaient effectués de façon hasardeuse, soit par négligence, par concussion (les premiers jours de chaque mois, appelés calendes, étaient ceux où les Romains devaient payer les loyers ainsi que les intérêts de leurs dettes. Le mot « calendrier » en découle, mais il a d’abord désigné le registre où étaient inscrits les comptes), ou encore en raison de guerres durant lesquelles les intercalations étaient omises. Continuer la lecture de L’année de la confusion