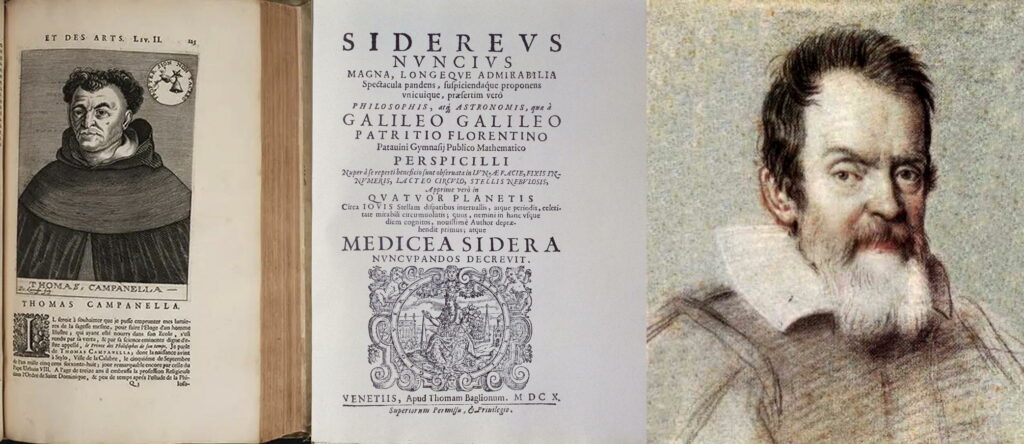

Tommaso Campanella, philosophe italien né en 1568 en Calabre et mort à Paris en 1639, a passé pratiquement la moitié de sa vie dans diverses geôles de l’Inquisition. Opposé à Aristote et adepte d’une philosophie qualifiée de « naturaliste », il a été accusé d’hérésie à plusieurs reprises, mais sa désobéissance et ses récidives lui ont valu en 1602 une condamnation à trente années de prison. Il en effectuera vingt-sept, au cours desquelles il rédigera plusieurs ouvrages, dont L’Apologie de Galilée (1611) et La Cité du Soleil (1623), tout en correspondant avec de nombreux savants, dont l’humaniste provençal Nicolas Fabri de Peiresc. Ce dernier deviendra son ami lorsque, quittant enfin l’Italie en 1634, Campanella se réfugiera en France.

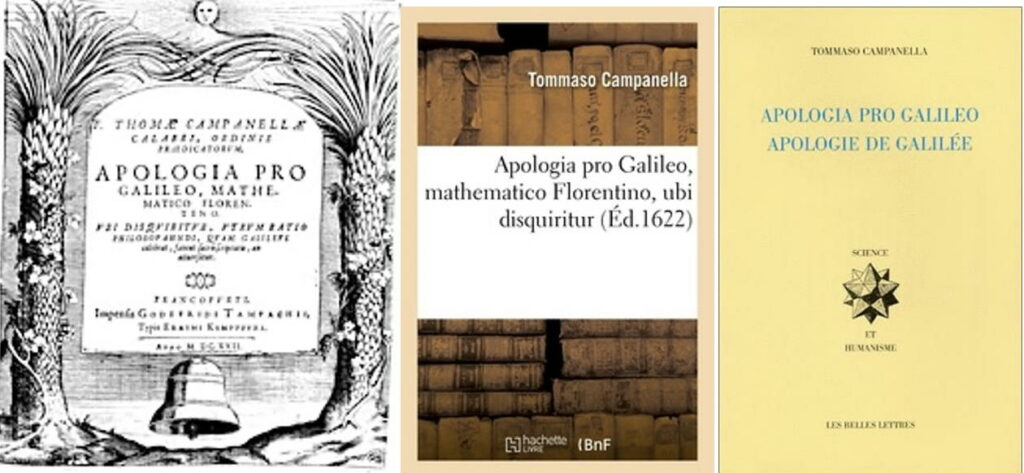

L’Apologie de Galilée est un traité répondant à la question que lui posa en 1611 le Saint Office au sujet de la thèse copernicienne défendue par Galilée : « Le Soleil est le centre du monde, la Terre n’est pas immobile, mais elle tourne autour d’elle-même et autour du Soleil ». Il peut paraître étrange que, sur un sujet aussi sulfureux, l’Église ait demandé consultation à un philosophe qu’elle avait elle-même emprisonné pour sa pensée hérétique ! Mais c’est un signe que, une année seulement après la publication du Sidereus Nuncius où les observations astronomiques rapportées par le savant italien réfutaient la théorie géocentrique de Ptolémée, l’Eglise cherchait des avis éclairés extérieurs à sa congrégation. En outre, Campanella avait connu Galilée à Padoue.

Ce petit traité représente un tour de force dans la mesure où il fut composé en très peu de temps par un homme qui n’avait d’autres ressources que sa prodigieuse mémoire et les innombrables lectures qu’il avait retenues. Sous une forme polémique très virulente, il est néanmoins très persuasif en raison de sa grande érudition. C’est un document historique qui révèle d’une part une dévotion de Campanella envers le savant Galilée plus qu’envers la vérité astronomique ou philosophique elle-même, d’autre part le courage qu’il y avait à risquer une aggravation des maux déjà supportés par le philosophe incarcéré.

L’Apologie de Galilée se termine par une péroraison demandant qu’on n’interdise pas au savant de poursuivre ses études et qu’on ne supprime pas ses écrits, ce qui, annonce-t-il, ferait tomber le ridicule sur les Saintes Écritures. Nous savons que cela n’a guère plaidé favorablement la cause de Galilée, qui sera lui-même condamné pour hérésie en 1633. Nous savons aussi que ce dernier s’est bien gardé de faire le moindre commentaire sur cet ouvrage apologétique, de même qu’il s’était bien gardé de faire la moindre allusion aux écrits de Giordano Bruno, petites lâchetés qui lui seront plus tard reprochées par Johannes Kepler. L’ouvrage ne sera publié en Italie qu’en 1621. Il faudra attendre 2001 pour disposer d’une remarquable traduction en français de Michel Lerner – spécialiste mondialement renommé de cette période charnière de l’histoire de l’astronomie, déjà auteur d’un Nicolas Copernic d’un Monde des Sphères –, accompagnée de 150 pages d’introduction et de 117 pages de notes de premier ordre. A cette époque je présidais la commission scientifique au Centre National du Livre et j’avais chaudement recommandé l’octroi d’une subvention pour l’édition de l’ouvrage !

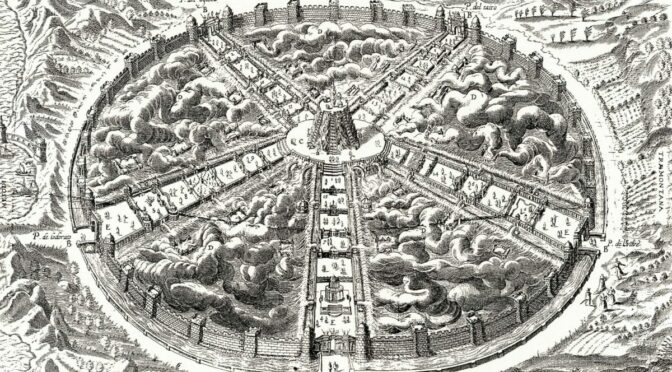

Bien plus connue est La Cité du Soleil, utopie sociale et politique composée en latin, à l’exemple de la République de Platon et de l’Utopie de Thomas More (1516). Continuer la lecture de Tommaso Campanella, de l’Apologie de Galilée à la Cité du Soleil

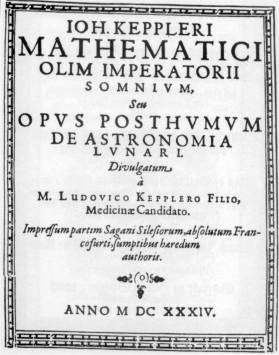

Edition originale du Songe de Kepler

Edition originale du Songe de Kepler Traduction française

Traduction française