Le mythe d’Icare rappelle combien l’homme a toujours rêvé de s’affranchir de la pesanteur et de conquérir l’espace. Initié dans l’Antiquité grecque, le voyage imaginaire dans l’espace est devenu un genre littéraire en soi, dont le succès témoigne de ses racines profondes dans la sensibilité. Pour nombre d’explorateurs cosmiques, l’essentiel n’est cependant pas le trajet spatial, mais les contrées visitées.

La littérature est si riche qu’il est impossible d’en faire ici une compilation exhaustive. Citons au moins quelques études profondes: Gaston Bachelard bien sûr (L’Air et les Songes, 1943 ; Le Livre de Poche, 1992) et sa disciple Hélène Tuzet (Le Cosmos et l’Imagination, José Corti 1988), mais aussi Lucien Boia (L’exploration Imaginaire de l’Espace, La Découverte 1987), Stephen Dick (La pluralité des mondes, Actes Sud 1992), et pourquoi pas mon anthologie astropoétique Les Poètes et l’Univers (Le Cherche-midi, 1992).

Quant aux œuvres littéraires elles-mêmes relevant du genre, elles peuvent être classées d’après la forme du voyage. Le voyage mythique est accompli par des êtres surnaturels ou par des hommes placés sous leur conduite. Le voyage mystique décrit le ravissement de l’âme débarrassée du corps. Le voyage en pensée est celui où seule l’intelligence humaine parcourt les cieux. Enfin, le voyage astronautique est né le jour où la présence de l’homme dans l’espace est devenue effective : la conquête spatiale des cinquante dernières années restera l’un des achèvements scientifiques, technologiques et culturels les plus marquants du XXe siècle.

Dans ce billet je me cantonnerai aux navigateurs célestes qui, pratiquant davantage le vers que la prose, s’exaltent à parcourir le plus vaste des océans. S’ils font halte parfois dans les îles lumineuses, ils repartent toujours, ou bien se contentent de les frôler, de les saluer au passage, dans leur avidité d’aller toujours plus loin.

Dans le carcan des sphères aristotéliciennes

Ils assuraient qu’ils apercevaient distinctement les bornes du ciel, ils mesuraient le soleil, ils marchaient dans l’espace au-dessus de la lune.

Lucien de Samosate, Icaroménippe (vers 160)

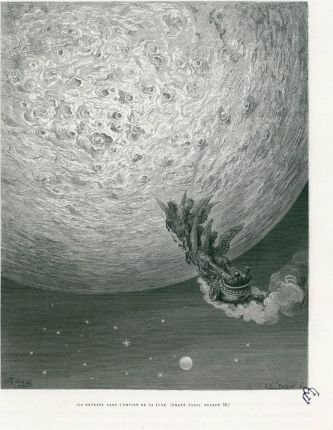

Le voyage mythique traduit en termes de fictions issues de rêves a été traité dans l’Antiquité, avec notamment Le Songe de Scipion de Cicéron au Ier siècle avant l’ère chrétienne ou Le Songe de Macrobe au Ve siècle. Le premier écrit connu abordant le voyage physique (et non pas mental) dans l’espace est L’Histoire Vraie, composée en 160 après J.-C. par le grec Lucien de Samosate (que plus tard Johann Kepler traduira en latin afin d’apprendre le Grec !). Lucien raconte comment la nef d’Ulysse, aspirée en mer par une effroyable tornade, a vogué sept jours à travers l’espace pour se poser enfin sur la Lune. Mais Lucien expédie son équipée céleste en quelques lignes, son véritable propos étant de faire une satire des historiens qui présentent comme véridiques des récits invraisemblables et mensongers. D’ailleurs, un autre récit de Lucien, l’Icaroménippe, raconte un voyage dans la Lune, mais là encore, à aucun moment le voyage relaté n’a recours à une technologie « vraisemblable », et Lucien ne le présente jamais comme réalisable à l’aide de la science.

Je ne mentionnerai pas ici ses innombrables imitateurs qui, rimeurs ou non, n’auront pas davantage le goût de l’aventure cosmique.

Dans le Moyen-Age chrétien, la traversée céleste a pour seul objectif de rejoindre l’Empyrée – le séjour divin. La cosmologie aristotélicienne régnante, enfermée dans une suite de coquilles sphériques, bloque tout intérêt pour l’espace. La Divine Comédie de Dante (vers 1320) n’est pas un contre-exemple de cette emprise paralysante si l’on réalise que le poète traverse le ciel sans le regarder… C’est une belle chose que son envol: le regard de Béatrice, rivé aux astres, y puise la force ascensionnelle que le poète à son tour boit dans les yeux de sa bien-aimée. Mais les sphères que le Florentin traverse en leur tournant le dos n’ont pour lui aucun intérêt. L’abîme des espaces n’existe pas. Comme dans une ascension mystique, la montée est d’une promptitude surnaturelle, le trajet d’un astre à l’autre presque instantané.

Cette conception de l’espace perdure en pleine Renaissance. La traversée céleste ne pose toujours aucun problème à Ludovico Arioste, auteur du Roland Furieux (1516). Au chant XXXIV, Astolphe, conduit par Saint Jean l’Evangéliste, emprunte le char d’Elie pour monter dans la Lune. Il y découvre un vallon dans lequel est rassemblé tout ce qui a été perdu sur terre :

« On y voit tous les vœux et toutes les prières que les malheureux pécheurs adressent au Ciel. Là se trouvent encore les larmes et les soupirs des amants, le temps perdu au jeu ou dans l’oisiveté, les vains projets laissés sans exécution, les frivoles désirs dont le nombre immense remplit presque le vallon. Enfin on aperçoit là-haut tout ce qui a été perdu sur la terre ».

Un siècle plus tard, le chevalier Giambattista Marino (Adone, 1623) enlève tout aussi facilement son héros (Adonis) dans le char de Vénus et l’emporte dans les sphères célestes pour le conduire au « Théâtre du Palais d’Amour », dont l’architecture baroque contient rien de moins que la figure de l’univers :

« Là une salle immense, à travers cent fenêtres

De limpide cristal, prend la lumière du jour

Et dans un beau décor de fines mosaïques

Elle contient la figure de l’univers ».

Dans ces deux récits, la visite des mondes planétaires est bien plus intéressante que le vol lui-même – lequel se réduit à quelque chose d’aussi étriqué que le cosmos aristotélicien, borné par une sphère des étoiles fixes à peine plus grande que l’orbe de Saturne.

La Renaissance et l’ivresse de l’infini

Cependant, la Renaissance a donné aux esprits un nouvel élan: sans que l’architecture du monde ait encore changé, l’attitude de l’Homme face au ciel se fait plus hardie, plus confiante. L’humanité a reçu en héritage le monde pour l’explorer et le dominer, dès cette vie. Un tel enthousiasme est proche de la tentation d’orgueil. Si les poètes y échappent, le philosophe Giordano Bruno y cède à la façon d’un hardi explorateur. L’ivresse du vol, sans appréhension ni hésitation aucune, c’est chez lui que nous la trouvons pour la première fois, et la joie du voyage sans fin, sans espoir de retour (De l’Infinito, Universo e Mondi 1584) :

« C’est donc vers l’air que je déploie mes ailes confiantes.

Ne craignant nul obstacle, ni de cristal, ni de verre,

Je fends les cieux et m’érige à l’infini.

Et tandis que de ce globe je m’élève vers d’autres globes

Et pénètre au-delà par le champ éthéré,

Je laisse derrière moi ce que d’autres voient de loin »

Continuer la lecture de Le Voyage Cosmique dans la Littérature et la Poésie (1/2)