Baptiste-Marrey, très grand écrivain de langue française, vient de nous quitter le 22 janvier 2019 à l’âge de 91 ans. Pratiquement inconnu du public, ignoré par une critique littéraire germanopratine souvent mafieuse qui, pour l’essentiel, ne fait l’éloge que d’indigents écrivaillons, ce romancier, essayiste, poète et « agitateur culturel » était mon voisin à la campagne en même temps qu’une connaissance proche et amicale.

Baptiste-Marrey, très grand écrivain de langue française, vient de nous quitter le 22 janvier 2019 à l’âge de 91 ans. Pratiquement inconnu du public, ignoré par une critique littéraire germanopratine souvent mafieuse qui, pour l’essentiel, ne fait l’éloge que d’indigents écrivaillons, ce romancier, essayiste, poète et « agitateur culturel » était mon voisin à la campagne en même temps qu’une connaissance proche et amicale.

Hommage à l’homme et à son œuvre.

Il y a une vingtaine d’années je suis devenu propriétaire d’une petite fermette dans le village de Chevillon, dans le Nord de l’Yonne. J’allais y passer mes fins de semaine et une partie des vacances d’été, essentiellement pour retaper une à une les pièces de ma longère, entretenir mon jardin et mes arbres fruitiers, faire les confitures d’automne et cultiver mon potager. Un jour le facteur, qui avait appris que j’étais chercheur et que j’avais publié quelques livres, me dit « vous savez que vous avez un voisin écrivain, comme vous ? ». Sur le moment j’ai cru qu’il faisait allusion à mon collègue astrophysicien et ami Hubert Reeves. Il n’était pas précisément mon voisin à Chevillon, mais sa belle propriété de Malicorne, où je me rendais régulièrement, n’est située qu’à une dizaine de kilomètres – ce qui, dans les vastes campagnes de cette région, s’apparente à un proche voisinage. Je ne prêtai donc guère attention à l’information, et quelques années passèrent sans plus de curiosité de ma part.

C’est alors qu’un samedi de printemps 2005, au matin, on frappa à la porte de ma longère. Un homme de petite taille, légèrement corpulent, l’air affable, se tenait devant le seuil. Il se présenta à peu près ainsi : « Bonjour, je suis votre voisin, j’habite une maison à 500 mètres en haut de la rue. Je suis écrivain, je viens vous saluer pour faire votre connaissance. Je m’appelle Baptiste Marrey ».

J’avoue que je n’avais jamais entendu parler d’un écrivain nommé ainsi, et sur le moment j’ai pensé qu’il s’agissait probablement d’un de ces petits auteurs régionalistes dont la littérature, ancrée dans le terroir, reste généralement ignorée en dehors de leur province. Mais lorsque, par politesse, je lui demandai chez quel éditeur il avait publié et qu’il me répondit Actes Sud, je me dis que cette prestigieuse et exigeante maison d’édition ne pouvait avoir dans son catalogue un auteur de seconde zone, de sorte que ma curiosité fut enfin éveillée.

C’est ainsi que je fis la connaissance de Baptiste-Marrey – de son vrai prénom Jean-Claude — et de son épouse, la comédienne Alix Romero. Vivant à Gentilly, ils possédaient en bordure du village de Chevillon, à moins d’un kilomètre de chez moi, une très belle demeure de campagne, « La Marelle », bien mieux entretenue que ma très rustique longère. Nous commençâmes donc à nous fréquenter, échangeant naturellement quelques-uns de nos écrits respectifs.

C’est ainsi que je fis la connaissance de Baptiste-Marrey – de son vrai prénom Jean-Claude — et de son épouse, la comédienne Alix Romero. Vivant à Gentilly, ils possédaient en bordure du village de Chevillon, à moins d’un kilomètre de chez moi, une très belle demeure de campagne, « La Marelle », bien mieux entretenue que ma très rustique longère. Nous commençâmes donc à nous fréquenter, échangeant naturellement quelques-uns de nos écrits respectifs.

Je dois dire que je ne m’attendais pas du tout au choc littéraire que j’éprouvai en lisant en 2006 le premier roman qu’il m’offrit : Les papiers de Walter Jonas. Un vrai chef-d’œuvre, sur lequel je reviendrai plus bas.

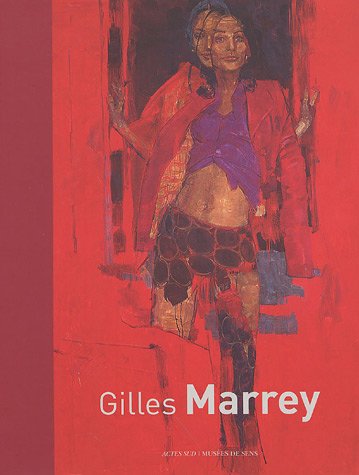

Plus tard il me fit présent d’autres titres, que je dévorai comme le premier : SMS, Elvira, Edda H, consacrés à la musique classique et à l’opéra, passions communes, et l’Atelier de Peter Loewen, autre chef-d’œuvre cette fois consacré à la peinture (j’eus plus tard l’occasion de rencontrer l’un de ses fils, l’excellent peintre Gilles Marrey, et d’en visiter une superbe exposition au Musée de Sens).

Plus tard il me fit présent d’autres titres, que je dévorai comme le premier : SMS, Elvira, Edda H, consacrés à la musique classique et à l’opéra, passions communes, et l’Atelier de Peter Loewen, autre chef-d’œuvre cette fois consacré à la peinture (j’eus plus tard l’occasion de rencontrer l’un de ses fils, l’excellent peintre Gilles Marrey, et d’en visiter une superbe exposition au Musée de Sens).

Pour en savoir plus sur le parcours de Baptiste-Marrey je renvoie le lecteur intéressé au bel article qui lui est consacré sur Wikipédia, assorti d’une bibliographie assez complète (douze romans, une vingtaine d’essais). En résumé, il est né à Paris, dans le quartier de Bercy, et y a passé ses jeunes années. « La peau de mon enfance », l’un de ses derniers ouvrages publié en 2016, est un pèlerinage bouleversant dans le territoire de son enfance irrémédiablement défiguré par l’urbanisation du quartier: “Pierre à pierre me fut arrachée la peau de mon enfance. De cette ville-là (Paris), il ne reste rien que je puisse montrer à mes propres enfants.” … Continuer la lecture de Hommage à Baptiste-Marrey (1928-2019)