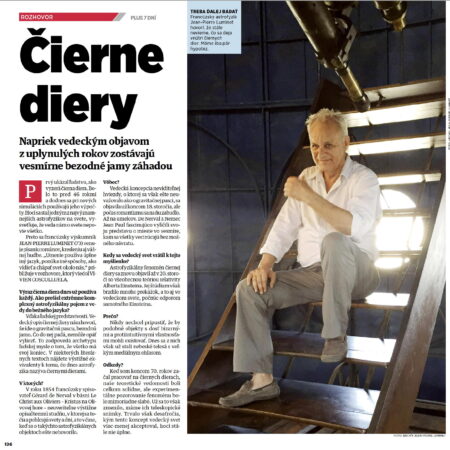

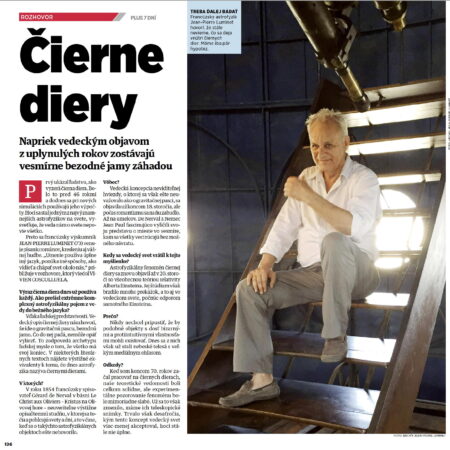

Je donne ici la version française d’un entretien que j’ai eu avec l’excellent journaliste franco-slovaque Vivien Cosculluela, paru en langue slovaque dans le magazine Plus 7 dni le 3 février 2025.

Le trou noir est entré dans l’imaginaire collectif. Chacun se représente sa propre version de cette manifestation physique et l’utilise en lui donnant les attributs dont il a besoin dans son discours. Quelles sont les raisons de ce passage du trou noir de la science au langage courant ?

L’imaginaire humain. La description scientifique du trou noir nous dit que c’est un piège gravitationnel, un puits sans fond, puisqu’on y tombe sans pouvoir en ressortir. Cela correspond à un archétype de l’esprit humain de la fin de toute chose. On trouve des textes littéraires et poétiques qui évoquent de façon extrêmement frappante des équivalents à ce que l’astrophysique appelle aujourd’hui des trous noirs.

Lesquels ?

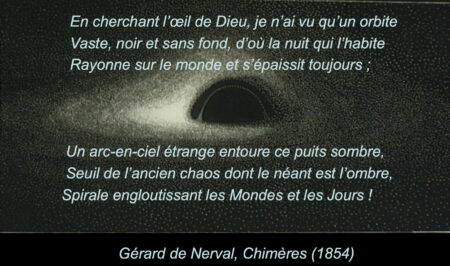

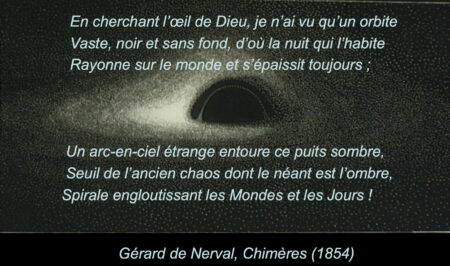

En 1854 le poète français Gérard de Nerval, dans Le Christ aux Oliviers, décrit de façon incroyable un puits sombre où les mondes, les jours tourbillonnent et s’engouffrent, à une époque où on ne parlait pas de ces objets astrophysiques.

Du tout ?

Le concept d’astre invisible, mais pas vraiment de piège gravitationnel, avait été imaginé à la fin du dix-huitième siècle, mais l’idée avait été complètement oubliée à l’époque romantique. Pourtant, on trouve, en autres chez de Nerval et chez l’Allemand Jean Paul, des descriptions fascinantes de cette idée d’un lieu de l’univers où toutes choses s’engouffrent sans retour.

Quand cette idée a-t-elle de nouveau éclos ?

Le concept astrophysique de trou noir n’a émergé de nouveau qu’au vingtième siècle avec la théorie d’Albert Einstein, la relativité générale. Il y a cependant eu beaucoup d’obstacles, y compris dans le monde scientifique, à commencer par la résistance du père de la relativité lui-même, qui n’a jamais vraiment voulu admettre que ces objets aux propriétés effectivement assez bizarres et contre-intuitives puissent exister. Aujourd’hui, ils sont devenus des corps célestes très médiatisés.

Depuis quand ?

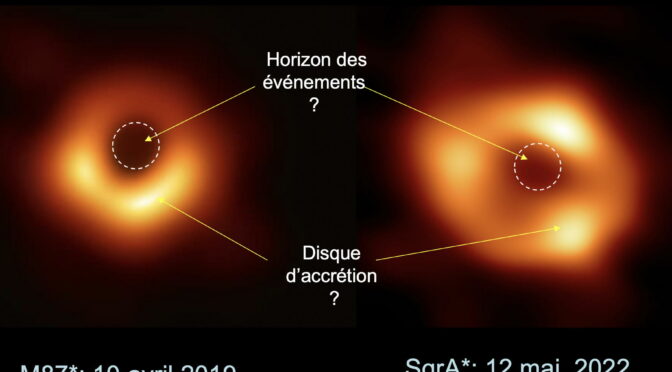

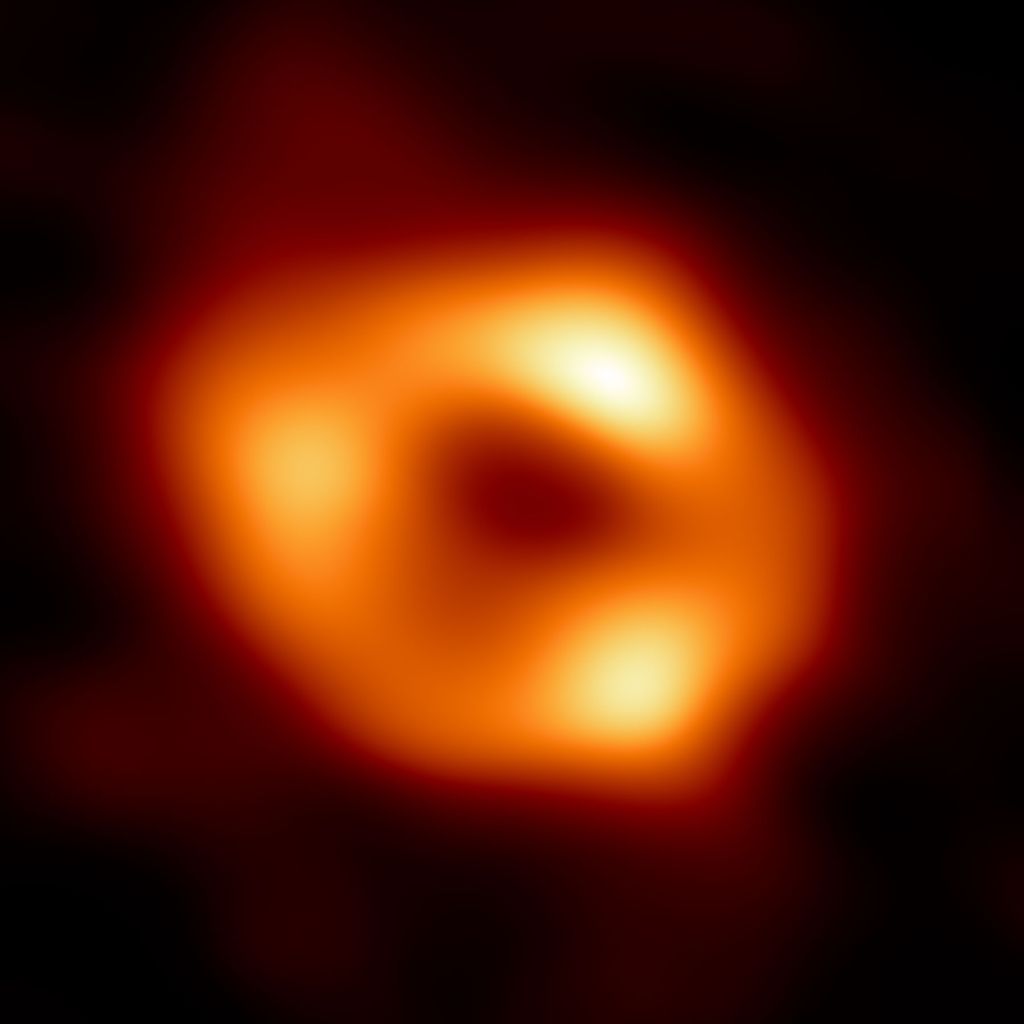

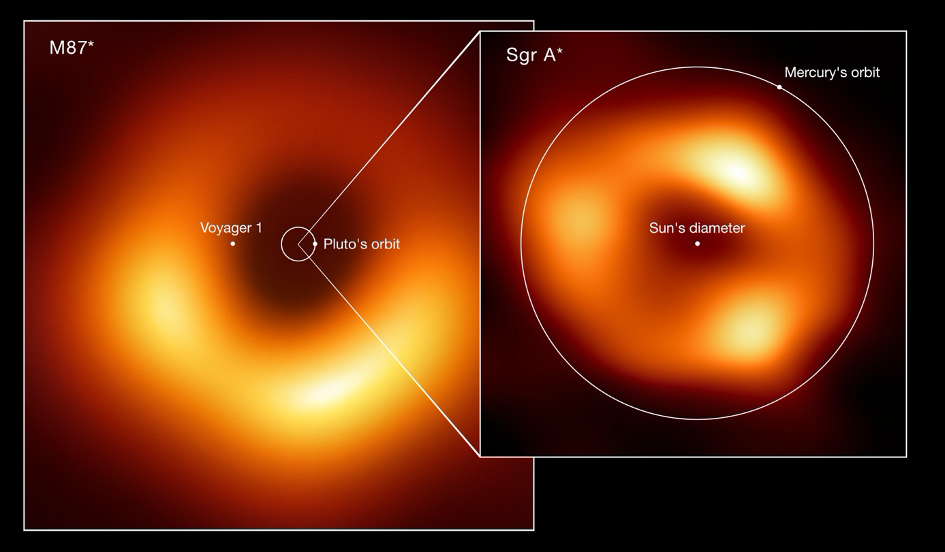

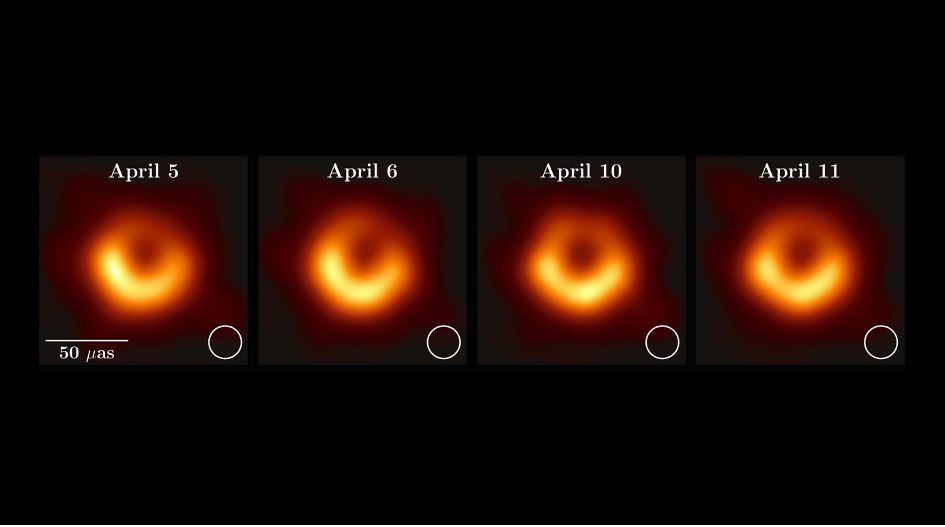

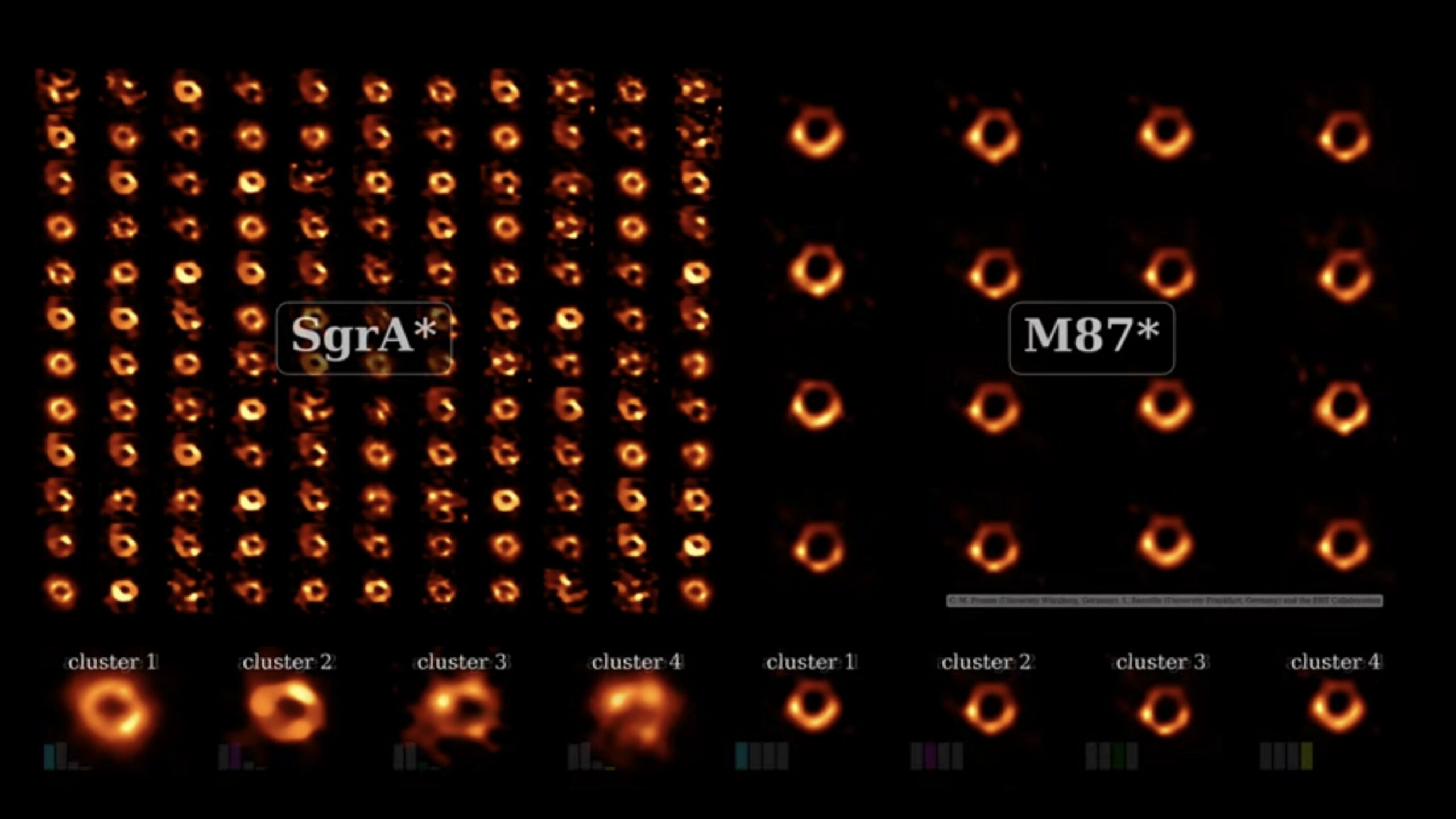

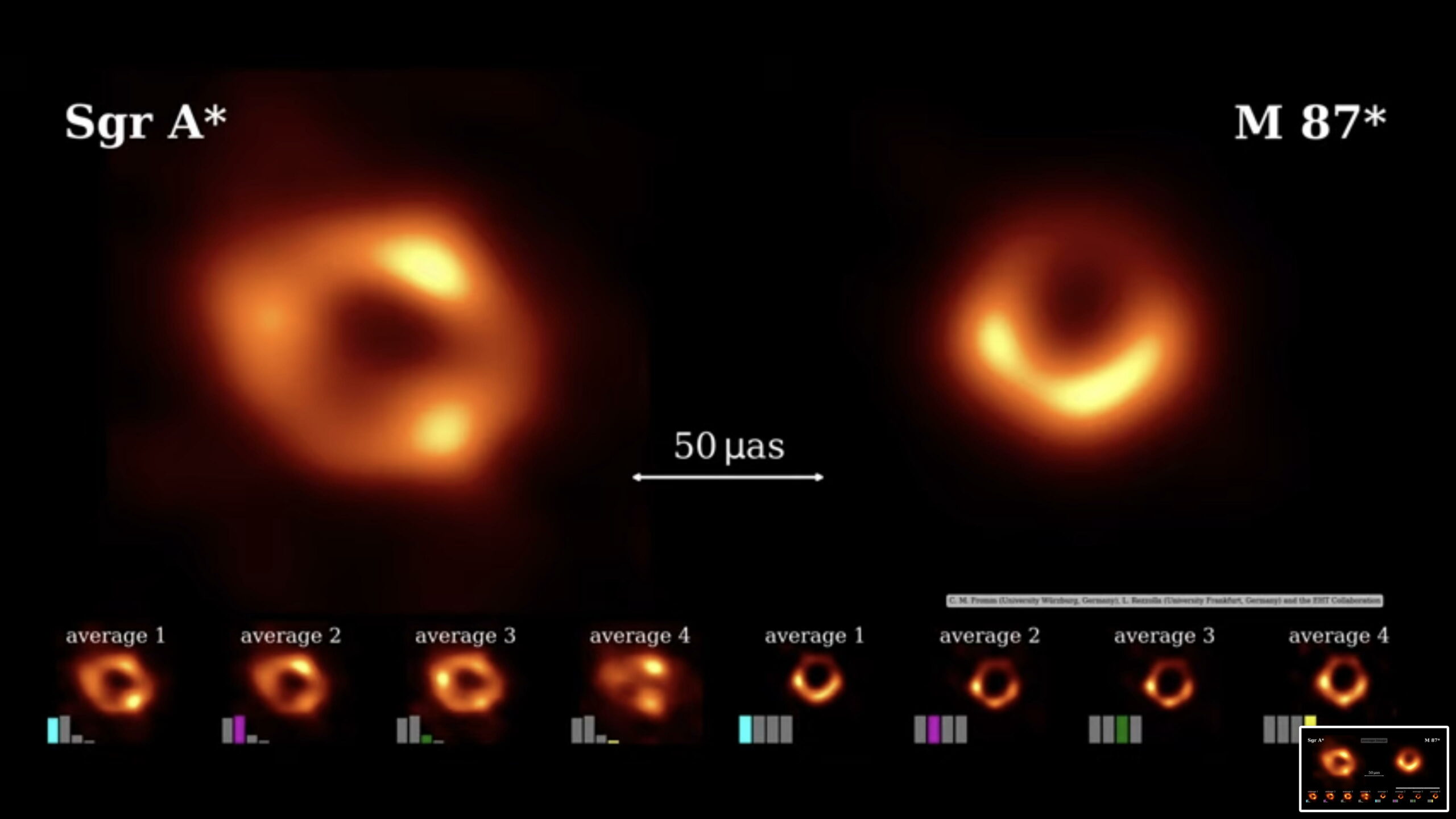

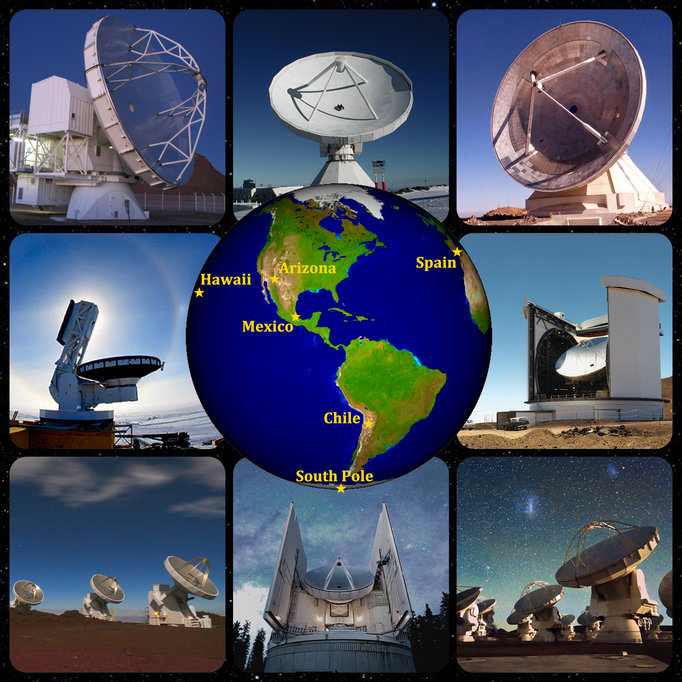

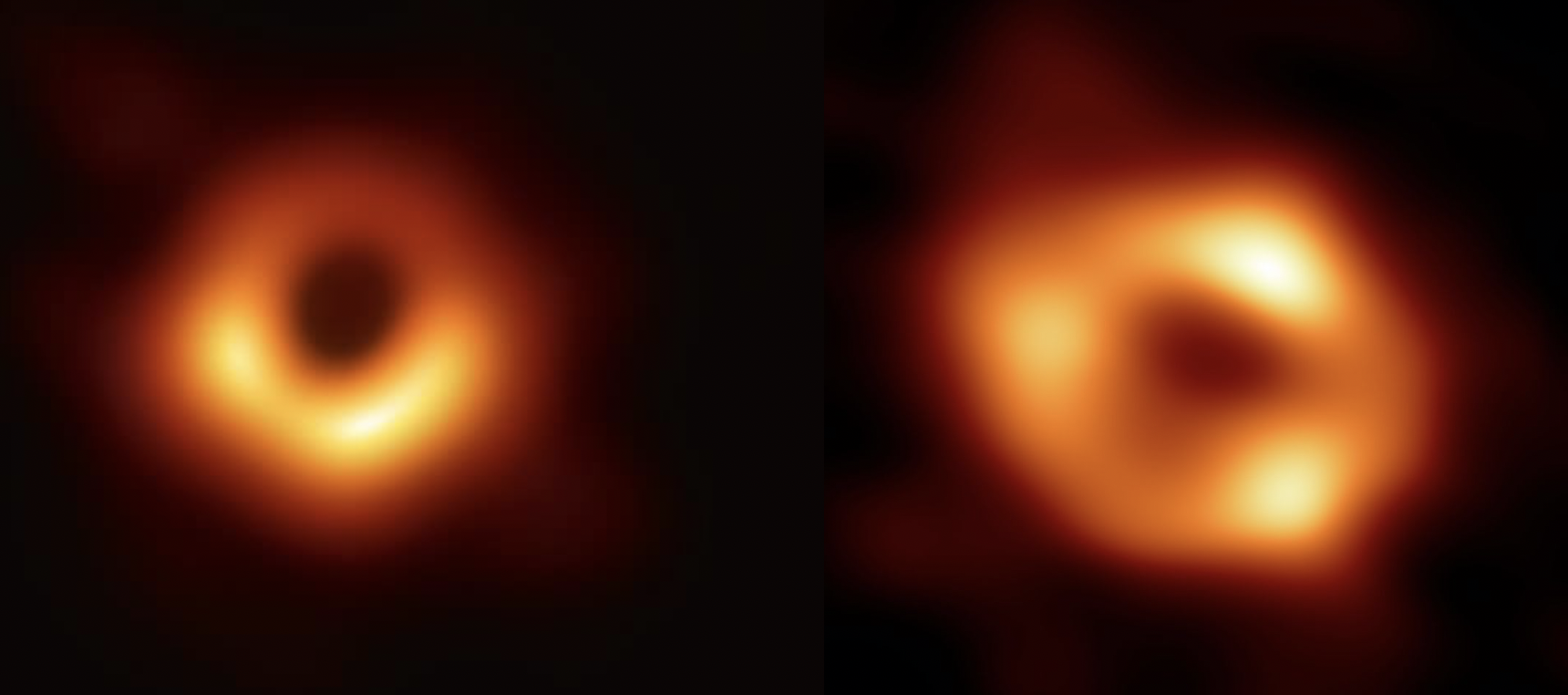

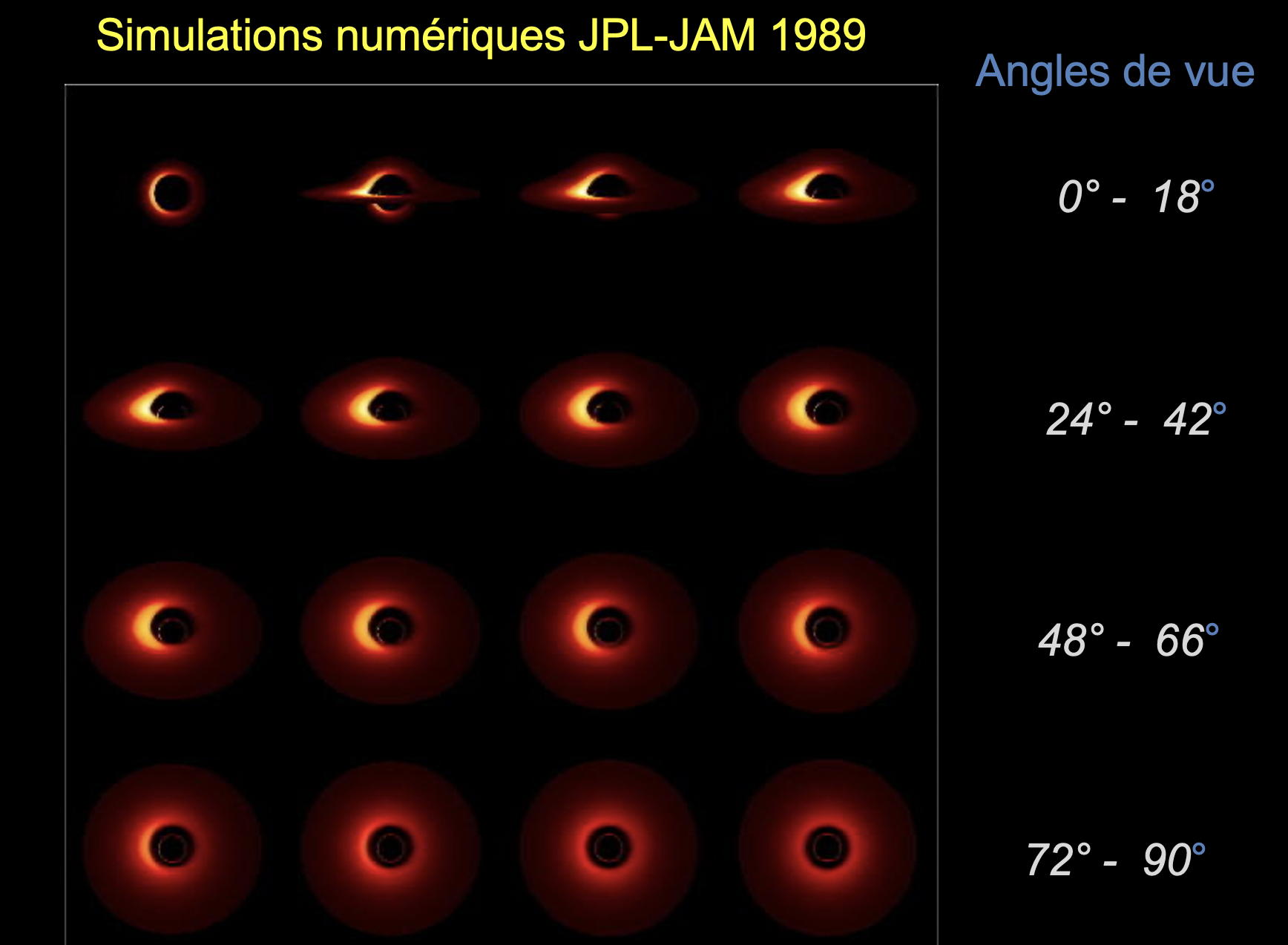

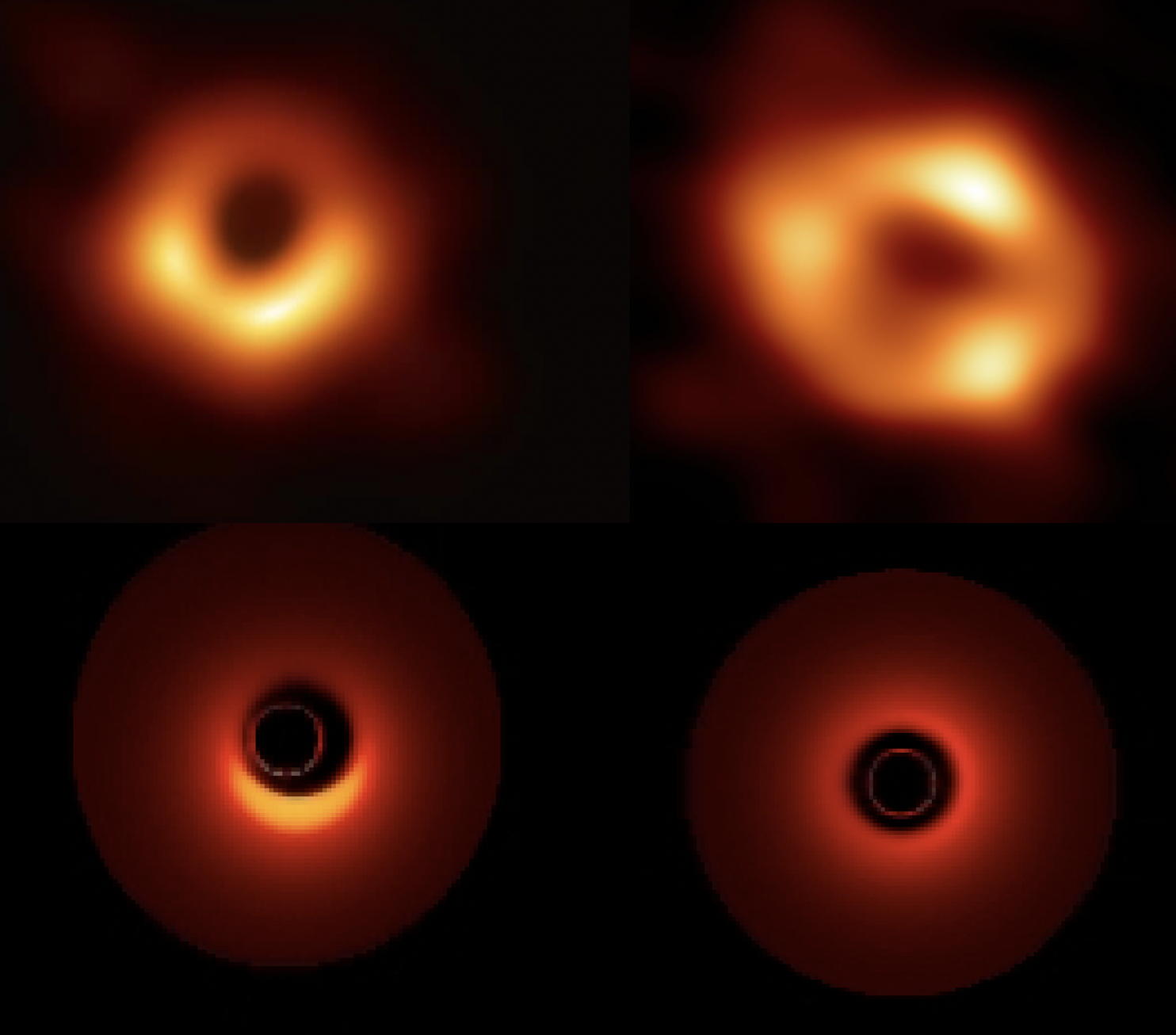

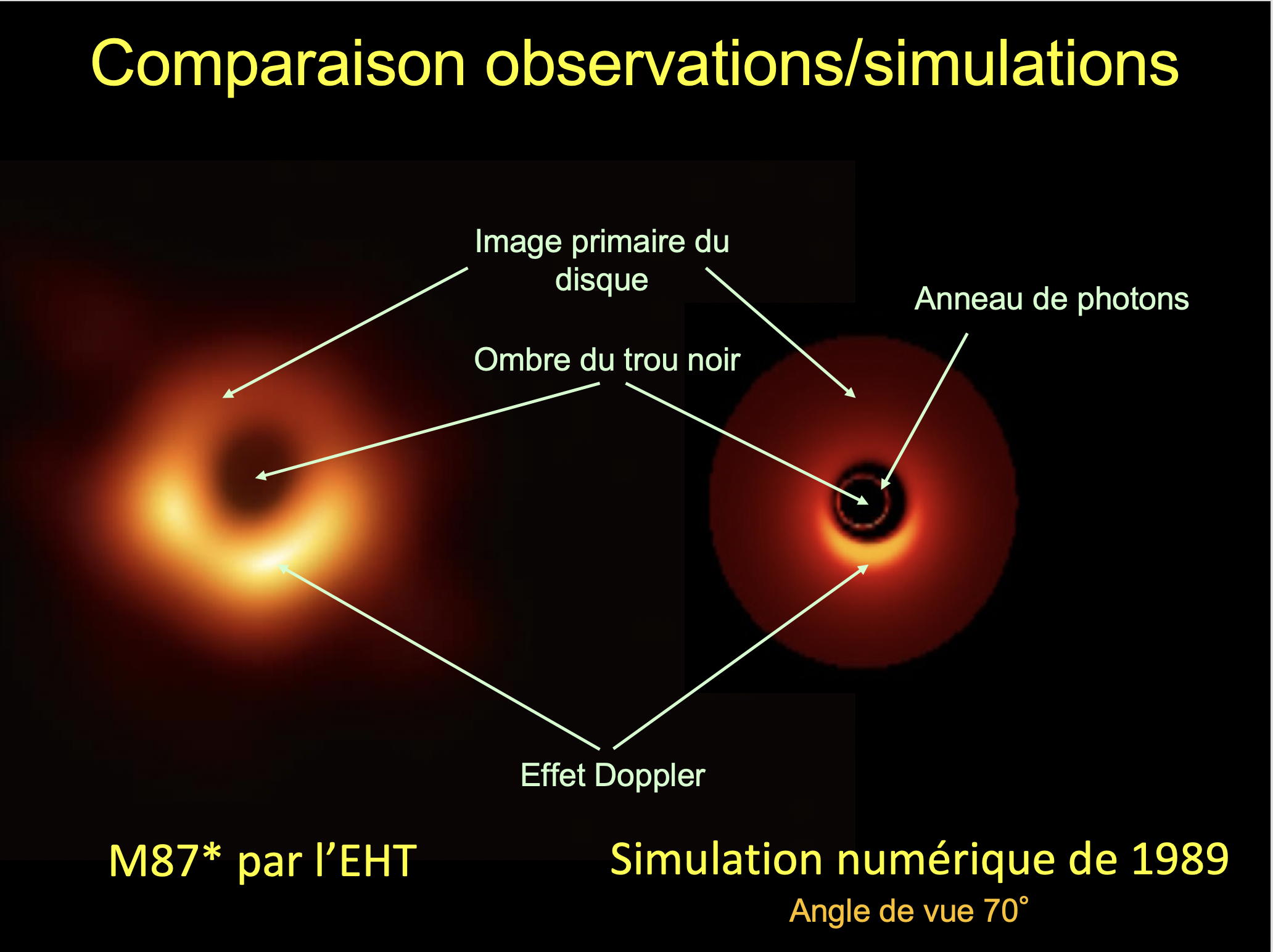

Quand j’ai commencé mes premiers travaux sur les trous noirs, à la fin des années 70, ils avaient déjà un statut théorique relativement solide, mais un statut expérimental, sur le plan observationnel, extrêmement faible. Celui-ci a évolué, au point que l’on pense en avoir des images télescopiques. Mais il a fallu des décennies pour que ce concept soit plus ou moins accepté, bien que toujours pas totalement.

Comment les puits gravitationnels se forment ?

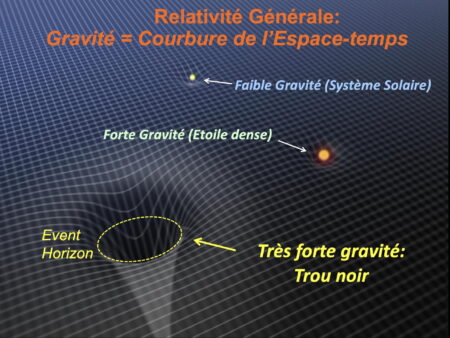

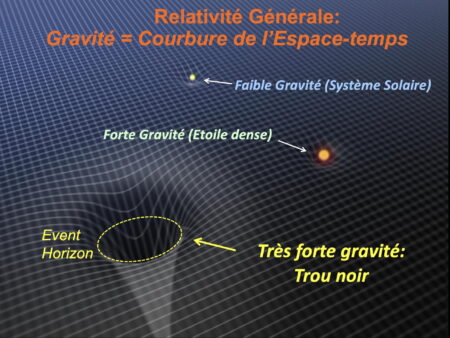

Ce n’est pas un trou que l’on fait dans la Terre ou dans l’espace, c’est la gravitation qui creuse ce puits. J’utilise souvent l’image du tissu élastique de l’espace et du temps. La relativité générale nous explique que l’espace-temps n’est pas une structure rigide comme on le croyait depuis Newton, mais une structure souple et élastique dont les formes sont dictées par la présence de corps massifs. Donc, un corps plus compact génère des déformations plus importantes du tissu élastique. Cela se traduit mathématiquement par les équations d’Einstein.

Et ces déformations deviennent des trous noirs ?

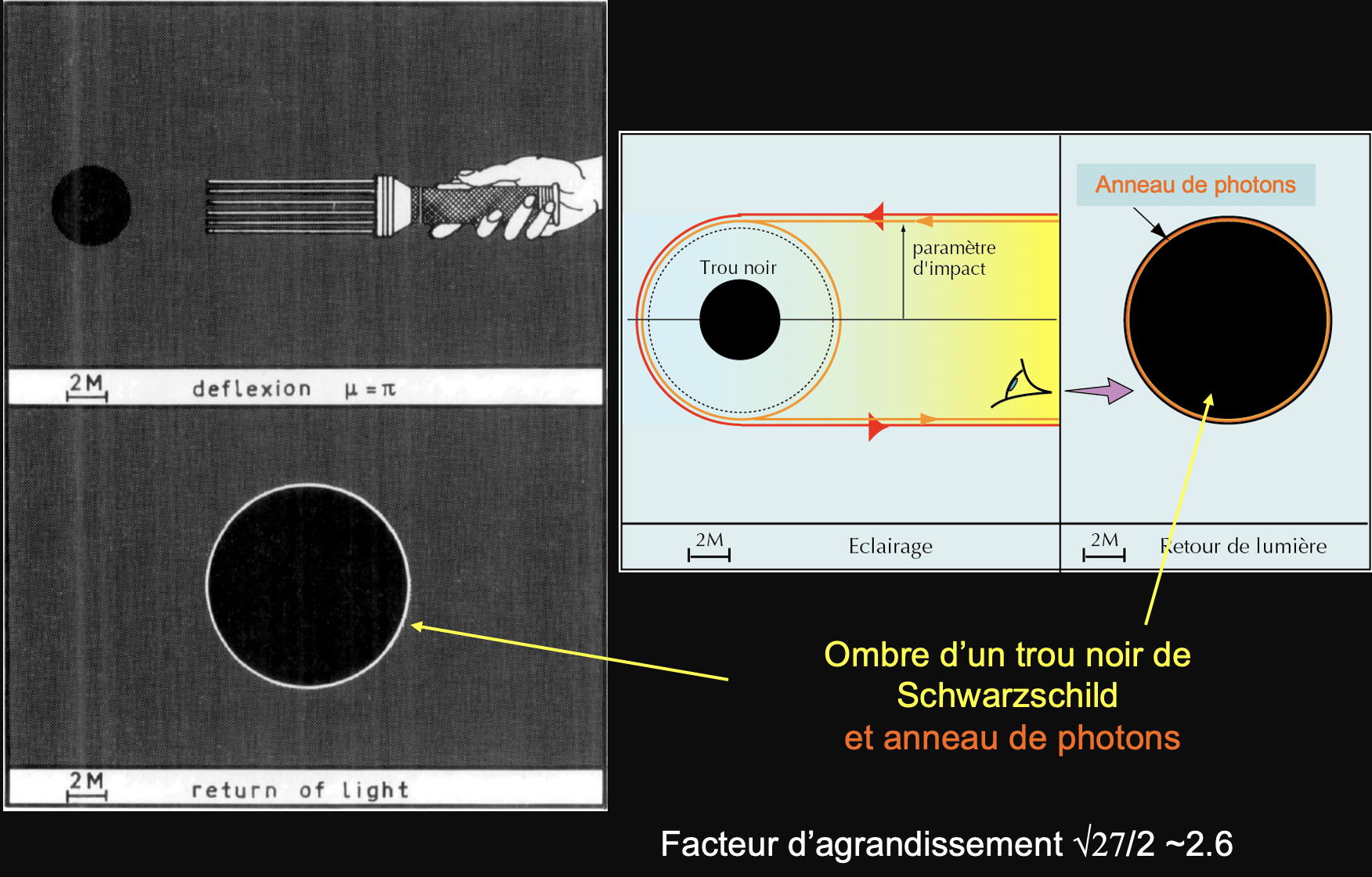

Plus le degré de compacité du corps est grand, plus la déformation est importante, jusqu’au cas extrême qu’on appelle effondrement gravitationnel. Le degré de compacité, donc la distorsion, sont tels qu’il se forme une zone de non-retour, marquant l’entrée de ce puits de gravitation. La matière tombe ensuite dedans, mais n’a plus assez d’énergie pour en sortir, y compris la lumière. C’est la définition relativiste d’un trou noir.

Est-ce qu’il y a aussi parfois une incompréhension de ce que c’est ?

On lit malheureusement souvent, et cela a longtemps nui d’ailleurs à l’acceptation du concept, que c’est une singularité, c’est-à-dire un point infiniment petit où tout s’écrase indéfiniment. C’est une absurdité physique.

Que voit-on de ce phénomène ?

On ignore ce qu’il se passe à son centre, mais on voit sa surface, que l’on appelle un horizon des événements, c’est-à-dire la frontière du puits, qui est purement géométrique et immatérielle. Ce n’est pas une surface solide comme celle des étoiles à neutrons ou des naines blanches, c’est-à-dire des autres étoiles compactes qui se sont effondrées gravitationnellement, mais dont l’effondrement a été stoppé par une résistance de la matière.

Pour les trous noirs il ne s’est donc pas arrêté ?

Les lois de la physique nous disent qu’au-delà d’une certaine masse critique, qui est de l’ordre de trois fois celle du soleil, l’effondrement ne peut pas être arrêté par une résistance de la matière, quelle que soit sa nature. D’où cette idée d’effondrement qui va déconnecter l’objet qui s’effondre de l’espace-temps extérieur, la déconnexion se faisant à travers l’horizon des événements.

Pourquoi ce terme d’horizon des événements ?

Les événements, c’est-à-dire tout ce qui se passe dans le puits, échappe à la vue des observateurs qui seraient à l’extérieur. La différence fondamentale avec les horizons habituels, c’est que ceux-ci sont relatifs à l’observateur. On est au centre, on a un horizon. Si l’on bouge, celui-ci se déplace avec nous. Il est relatif.

Et pas l’horizon des événements ?

Non, il est absolu. Il est quelque part défini dans l’espace-temps et quels que soient les observateurs, il est toujours là, il ne peut pas bouger.

Il faut donc se méfier des mots.

Oui, il faut faire attention aux mots communs qui sont utilisés à la fois en sciences et dans le langage courant. Cela induit souvent en erreur. Les célèbres philosophes français Gilles Deleuze et Félix Guattari ont dès la fin des années 80, en parlant des horizons, commencé à citer mes travaux sur les trous noirs. Mais ils parlaient d’horizons relatifs.

Justement, dans le langage courant, on utilise souvent le verbe aspirer pour les trous noirs. À bon escient ?

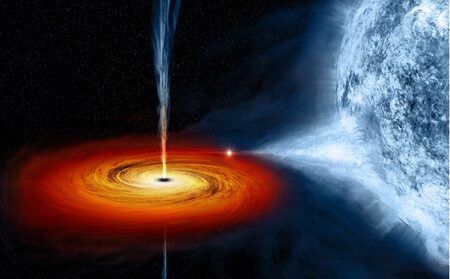

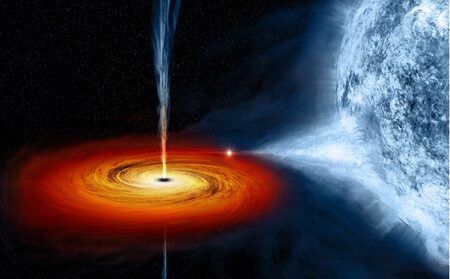

Il est pertinent dès que l’on met de la matière autour d’un trou noir déjà formé, qui va effectivement agir comme une sorte d’aspirateur gravitationnel. La matière autour, du gaz essentiellement, est progressivement capturée par le champ de gravité du trou noir et, en perdant progressivement de l’énergie, l’orbite se resserre et finit par disparaître dans le trou noir.

Cela a été observé ?

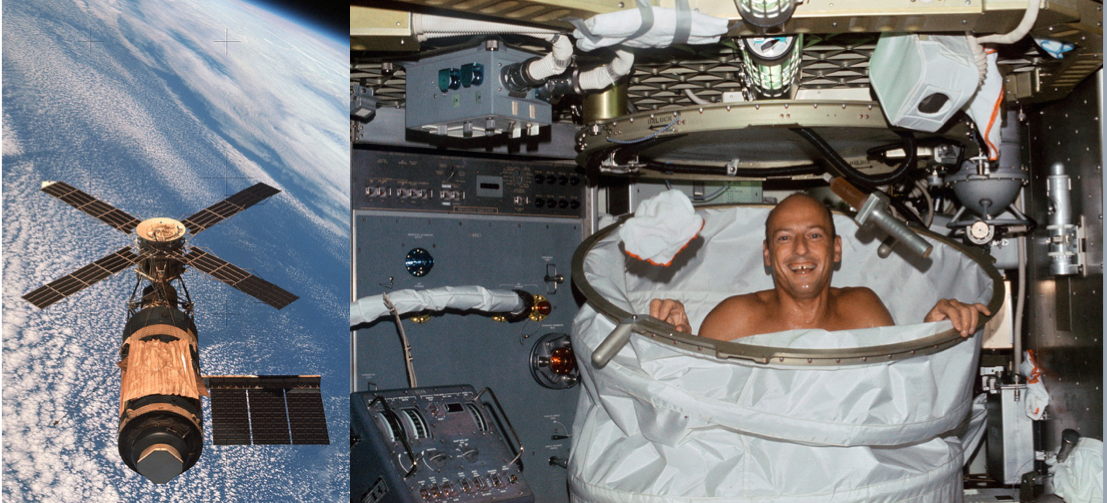

Oui, de façon indirecte, mais spectaculaire, avec des étoiles que l’on appelle les binaires X et qui orbitent autour de trous noirs. C’est d’ailleurs comme cela que l’on a découvert les premiers candidats à l’appellation de trou noir dans les années 1970.

Comment s’imaginait-on le processus avant cette observation ?

Des théoriciens en avance sur les possibilités instrumentales avaient imaginé un couple d’étoiles dans lequel une était normale, c’est-à-dire à l’état gazeux, et l’autre s’était transformée en trou noir. Le champ de gravité de celui-ci est tellement puissant qu’il arrache progressivement les couches extérieures de gaz de l’étoile partenaire.

Comment a-t-on ensuite observé cela ?

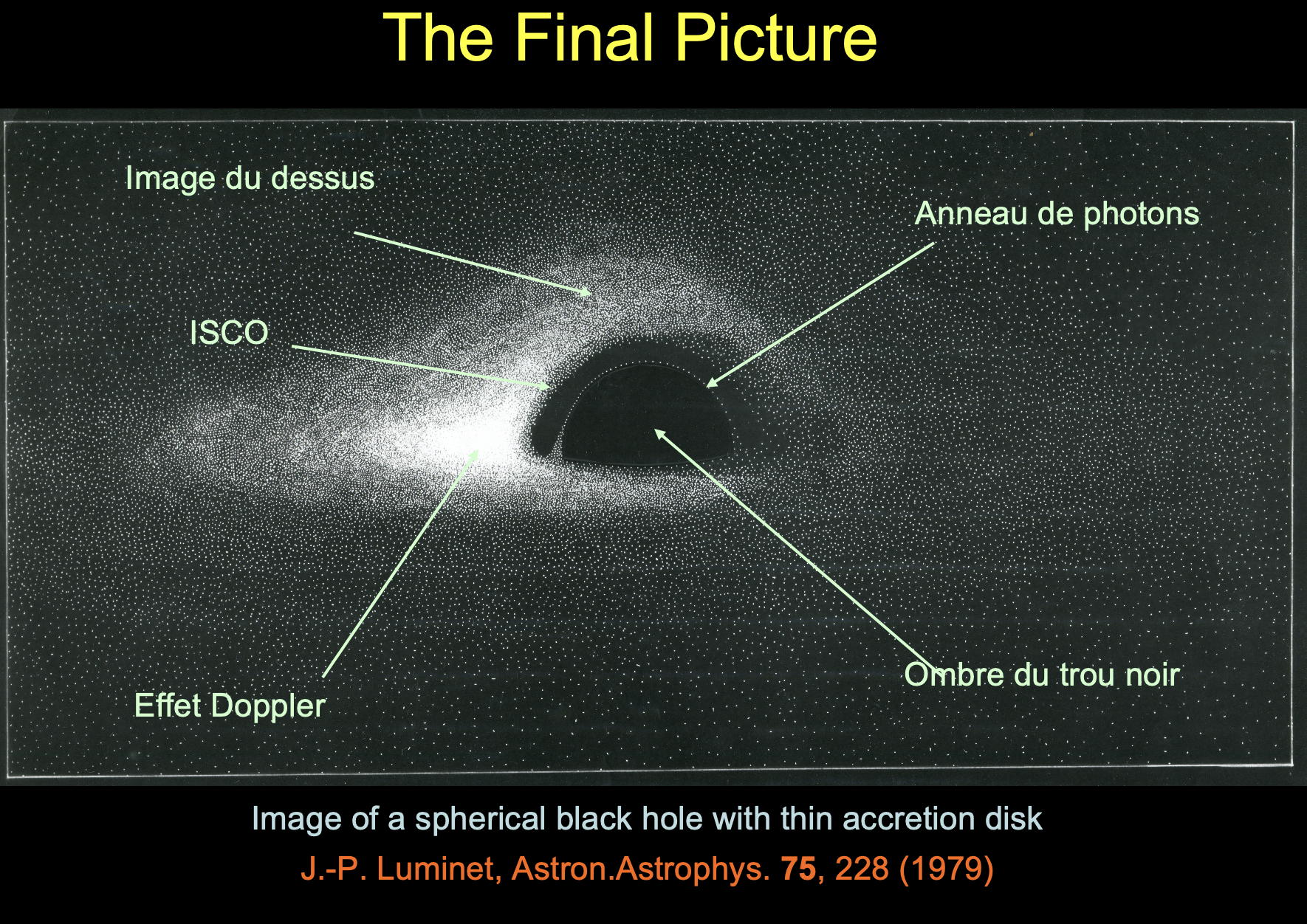

Indirectement par le fait qu’autour du trou noir, la matière arrachée à l’étoile partenaire forme ce qu’on appelle un disque d’accrétion qui tourne autour du trou noir, qui va progressivement spiraler vers l’intérieur en s’échauffant à des températures de plusieurs millions de degrés. Cela émet des rayonnements de très haute énergie qu’on appelle des rayons X.

C’est ce qui a fait que l’on a dû attendre pour les remarquer ?

Oui, c’est avec les années 1970 et les premiers télescopes à rayons X embarqués dans l’espace que cela a été rendu possible, puisque ceux-ci n’arrivent pas au sol, heureusement pour nous. Pour ce qui est de la représentation, nous avons des interprétations d’artistes où l’on voit effectivement une véritable aspiration des couches de l’étoile partenaire par le trou noir. Ces phénomènes se produisent extrêmement loin de la Terre, nous n’avons donc que des signatures indirectes à travers la distribution spectrale des rayons X.

Et est-ce que l’on sait ce qui arrive à la matière qui est aspirée ?

Non, c’est toute la question qui se pose, celle de savoir où va la matière et l’énergie qui sont aspirées. Nous n’avons aucune information. Ce qui se passe à l’intérieur ne peut pas être communiqué à l’extérieur. Le sort de la matière qui tombe dans un trou noir ne peut donc être décrit provisoirement que par des équations.

Qui nous disent quoi ?

Si l’on utilise les équations standards de la relativité générale, qu’on les extrapole jusqu’au bout, on aboutit à une absurdité physique qui serait un point singulier, c’est-à-dire un nœud de l’espace et du temps où tout devient infini. C’est ce caractère absurde qui a longtemps nui à la crédibilité des trous noirs dans le monde scientifique, y compris pour Albert Einstein.

Quand est-ce que cela a changé ?

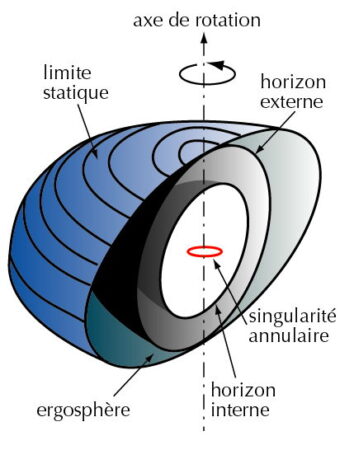

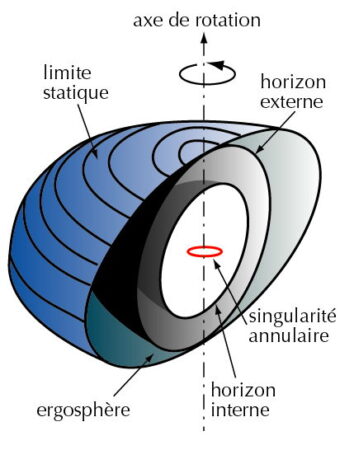

Avec les travaux théoriques des années 1960-70, notamment ceux de Roger Penrose, Stephen Hawking et Brandon Carter, on découvre qu’avec les trous noirs en rotation, c’est un peu plus subtil que ça.

Dans quel sens ?

Il n’y a pas un nœud central, il y a un anneau et il y a des trajectoires théoriques qui peuvent éviter l’anneau et ne pas s’écraser indéfiniment, ce qui est un petit peu plus plausible. Mais surtout, on soupçonne, même si l’on n’a pas de bonne théorie complète actuellement, qu’à une certaine échelle, la théorie de la relativité générale cesse d’être valable, tout simplement parce qu’elle n’incorpore pas les effets de la physique quantique.

Qu’est-ce que cela implique ?

Dans les conditions d’effondrement gravitationnel, et la même question se posera pour le Big Bang, il y a un moment où la matière aspirée doit être soumise à des effets de physique quantique en s’approchant de ce qui pourrait être la singularité. La plupart des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là estiment que des phénomènes quantiques vont éliminer la singularité en la remplaçant par divers processus.

Lesquels ?

Soit un rebond, c’est-à-dire qu’à une échelle très petite de taille, la gravité s’inverse, devient répulsive. Ça rebondit au lieu de s’écraser indéfiniment. Ou alors par des choses encore plus étonnantes et plus fascinantes dont on parle beaucoup, notamment dans la science-fiction, ces fameux trous de ver, c’est-à-dire ces passages, ces distorsions subtiles de l’espace-temps qui creuseraient des sortes de tunnels pour aller d’un point de l’univers à un autre.

À travers le trou noir ?

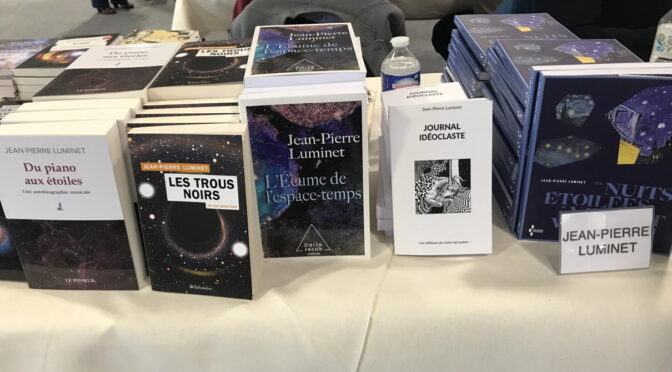

Oui, la bouche d’entrée, c’est lui. Et la sortie serait un trou blanc qui est inspiré de science-fiction, de Stargate jusqu’au film Interstellar, qui d’ailleurs fait l’objet de mon prochain livre qui s’intitule Voyager dans un trou noir avec Interstellar, où effectivement, je décode scène par scène tous les épisodes du film. Continuer la lecture de Des trous noirs à l’intelligence artificielle : la science ne dit pas tout sur le monde →