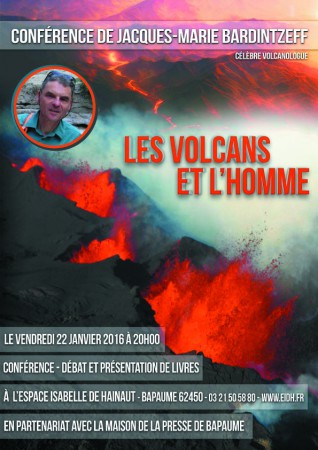

Vendredi prochain, 22 janvier 2016, 20 heures, je donne une conférence grand public à Bapaume (62450, Pas-de-Calais). Cela se passera à l’Espace Isabelle de Hainaut et l’entrée sera libre.

Le titre retenu : « Les volcans et l’Homme »

Conférence par le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff

À l’issue de la conférence, en partenariat avec la Maison de la presse à Bapaume, je dédicacerai mes derniers livres, dont les plus récents:

– « Pour les nuls présente Les volcans », Gründ, 2014

– « À la découverte des volcans d’Auvergne », La vache qui lit, 2015

– « Tout savoir sur les volcans du monde, séismes et tsunamis », Orphie, 2015

Renseignements : 03 21 50 58 80

Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue, répond à Futura-Sciences.

Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue, répond à Futura-Sciences.