Suite du billet précédent : Retour aux bases

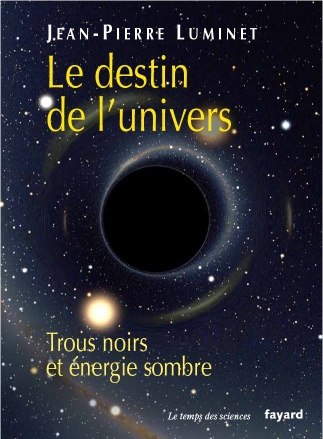

Le calcul de la trajectoire des rayons lumineux autour d’un trou noir suppose une bonne connaissance de la nature de la source lumineuse. Si les trous noirs existent réellement dans la nature (et il semble bien que ce soit le cas), ils ont de bonnes chances d’être éclairés par des sources extérieures de lumière. Une situation intéressante est celle où la source d’éclairage est une série d’anneaux matériels en orbite autour du trou noir. On pense que de nombreux trous noirs sont entourés de telles structures, nommées disques d’accrétion. Les anneaux de la planète Saturne sont un exemple célèbre de disque d’accrétion ; ils sont constitués d’un amalgame de cailloux et de glace qui réfléchit la lumière du Soleil lointain.

En revanche, dans le cas d’un trou noir, les anneaux d’accrétion se composent d’un gaz chaud qui rayonne lui-même. Ce gaz tombe peu à peu en spirale dans le trou noir, de façon analogue au mouvement de l’eau entraînée dans un tourbillon. Sa chute s’accompagne d’une élévation de sa température et d’une émission de rayonnement. Voilà donc une bonne source d’éclairage : les anneaux d’accrétion brillent et illuminent le trou noir central. On peut alors s’interroger : quelle est l’image apparente du disque d’accrétion autour d’un trou noir ? Continuer la lecture de Un trou noir à Hollywood (3) : Pile et face