Suite de la série de brèves nouvelles fantastiques écrites au fil du temps, que j’envisage de réunir en un recueil intitulé “Contes de l’Outre-temps”. Celle-ci est largement inspirée d’un texte inédit de mon ami d’enfance Philippe André, devenu psychiâtre à la clinique Saint-Martin de Vignogoul, dans l’Hérault.

Le pavillon 39

A Philippe André

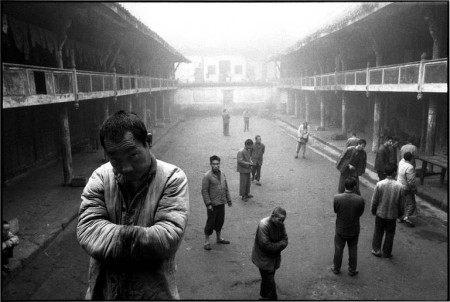

Ce matin, le parc de l’hôpital psychiatrique est encore somnolent lorsque je m’engage dans le sentier qui mène au pavillon 39. Petits pas rapides, je dois me hâter. L’heure de la promenade générale va bientôt sonner. Je ne voudrais rencontrer personne.

Je m’impose cette marche quotidienne dans l’espoir de perdre de l’énergie et diminuer mon obésité. Ce gras est un handicap pour moi et une gêne pour les autres. Je m’en rends parfaitement compte. Ils ne peuvent jamais me regarder en face. Hélas, je sais aussi que le déficit en sueur sera compensé par les boissons que j’ingurgite tout au long de la journée. J’ai une passion sans limites pour l’ingestion d’eau glacée. Le docteur André m’a dit en riant que j’étais atteint de potomanie.

L’herbe est humide. Après quelques minutes de marche, mes pieds sont trempés par la rosée. Jadis, les alchimistes recueillaient à l’aube ces perles d’eau pure, inlassablement, chaque jour. Le millième matin, les gouttes mises en fioles devenaient élixir de longue vie.

J’ai lu aussi, dans une revue de la salle d’attente du pavillon 39, que des astronomes ont détecté des molécules d’eau dans l’espace entre les étoiles. Moi, j’ai juste impression d’en avoir un litre dans chaque chaussure. Je sais, parce que je l’ai observé à plusieurs reprises, que lorsque j’ôterai mes souliers pour vider toute cette eau, je n’en retirerai qu’une paire de chaussettes déteintes. Et alors de quoi aurais-je l’air au pavillon ?

Aussi loin que je m’en souvienne, mon psychisme n’a jamais été solidaire du reste de mon corps. Je ne vis que de façon morcelée dans l’une ou l’autre de ses parties. Pour l’heure je vis dans mes pieds. Je suis mes pieds. Tout à l’heure je serai un doigt, ou un de mes cheveux, ou peut-être une autre région moins avouable.

La vision d’un homme marchant dans ma direction sur le sentier m’oblige à quitter mes pieds et à reporter toute mon attention sur lui. Il se faufile entre les rayons de lumière qui filtrent à travers les arbres. Les autres happent toujours mon regard d’une façon irrésistible. Dès que quelqu’un pénètre dans mon champ de vision, je braque sur lui mes sens de relation. Mon œil ne se connaît pas, il parle en dedans. Je suis maintenant un œil. C’est l’insistance de la lumière qui m’a créé.

L’homme n’est plus qu’à quelques pas. Il est vêtu d’un pantalon de toile bleue et d’une chemise fournis par l’hôpital. C’est un malade. Il marche les pieds nus et une foule de mots assaille mon esprit : négligence, insensibilité, dureté, callosités, rugosités, saleté, force… Force ! Et s’il avait subitement une crise ? S’il se jetait sur moi avec une violence inouïe, brandissant le couteau qu’il cache sûrement dans sa poche ?

L’angoisse déferle, accélère mes battements cardiaques et le rythme de ma respiration. Des frissons parcourent mon dos et viennent mourir sur ma nuque avec des crépitements d’huile bouillante projetée dans l’eau. Un brouillard flou où se mêlent inconscience, affolement et panique passe devant mes yeux. Je veux fuir, mes jambes sont paralysées.

– Bonjour, Monsieur!

L’autre a parlé d’une voix aiguë mais faible. L’angoisse fuit aussi brusquement qu’elle était venue. Elle fait place au vide. C’est la vague qui se retire, le jour qui revient après l’éclipse. Mon ouïe entend ma bouche répondre, d’une voix larmoyante et à peine audible :

– Bonjour!

– Z’avez pas cent francs?

Je m’aperçois avec terreur que je ne suis pas encore sorti d’affaire. J’accélère le pas, mais l’autre, tenant des deux mains son béret à hauteur de poitrine, me barre servilement le passage.

– Si vous plaît … Z’avez pas cent francs?

L’angoisse est de nouveau prête à reprendre possession de mon corps et de mon esprit. J’essaye de temporiser :

– Hem… Non ! Vous tombez bien mal, l’ami, je n’ai pas de monnaie sur moi…

– Cent francs, juste. J’ai pas d’argent.

– Désolé ! Je n’ai absolument rien sur moi… Sinon je vous aurais donné…

Que vois-je ? Le fou s’écarte pour me laisser passer. Un sentiment de toute-puissance monte en moi. Je suis déjà à quelques pas, il me laisse partir sans rien me demander d’autre.

Mais ne va-t-il pas me lancer un rocher dans le dos ? L’autre jour, justement, j’en ai surpris un en train de jeter des rochers devant lui en poussant des grognements.

Je me retourne furtivement. Non, il est toujours au milieu du sentier, les bras ballants tenant sa casquette, et il me regarde m’éloigner.

J’accélère le pas, me voilà bientôt hors de portée. Hors de portée d’un caillou, mais s’il avait une arme, un revolver, un fusil ? J’éclate de rire. Un rire nerveux, saccadé. Il y a un étrange phénomène acoustique, dû certainement aux troncs séculaires à travers lesquels rampe le sentier. Le son est multiplié, amplifié, élargi. Je ris de plus en plus fort, le son augmente, l’effet est plus net. Je ris maintenant à pleins poumons. Tout à l’heure j’étais mon pied, puis un bloc de glace. Maintenant je suis un rire. Je n’ai jamais été autre chose qu’un rire. La lumière se fait en moi : mon corps a été conçu pour permettre de rire. C’est sa finalité principale. Comme une bouche, une énorme bouche qui serait née dans un cocon, y aurait vécu longtemps isolée de tout et découvrirait soudain la parole, mon corps découvre le rire. Ce que jusqu’à présent j’appelais rire n’était qu’un pépiement d’oiseau, un gloussement de volatile. Maintenant je ris, je ris jusqu’à ce que le souffle me manque, jusqu’à l’étouffement. Alors je m’arrête. Je suis désormais conscient de l’immense pouvoir qui réside dans mon corps. Le pouvoir du rire.

J’arrive dans cette partie du parc où les arbres sont plus clairsemés. J’aperçois des silhouettes, qui semblent plaider ou pisser contre les arbres. L’heure de la promenade a dû sonner. L’un d’entre eux est assez proche pour que j’entende quelques-unes des paroles qu’il prononce face à un arbre.

Je continue d’un pas alerte en direction de mon pavillon. Le 39, qui est maintenant en vue. Le sentier s’élargit et débouche sur une grande allée au bout de laquelle se dresse, anachronique, le bâtiment blanc et délabré. Mais j’appartiens encore, pour quelques instants, au parc et à la vie qui commence à l’animer. Deux vieilles femme émergent d’un buisson. Elles sont édentées et leurs blouses, mutilées de leurs boutons, laissent voir des dessous crasseux. Elles sentent l’urine. L’une de ces deux sorcières me regarde fixement. Elle est furieuse et se met à hurler :

– T’as la chemise qui dépasse !

Une bouffée de chaleur monte à mon visage. Machinalement, je tâtonne dans le bas de mon dos et trouve effectivement un pan de chemise sorti du pantalon. Je le remets en place fébrilement, tout en surveillant du coin de l’œil la sorcière qui s’est encore rapprochée.

– Merci… Merci bien, dis-je en détournant le regard de ses yeux.

Je ris, mais cette fois faiblement, pour n’effrayer personne. Une dernière enjambée et je franchis la porte du pavillon. Le gardien s’efface pour me laisser passer. D’un pas rapide, je me dirige vers le bureau. La secrétaire est en train de taper des comptes-rendus d’hospitalisation. Elle ouvre la bouche. Je sais ce qu’elle va dire.

– Ah ! Docteur ! Il y a déjà trois malades qui attendent !

Je passe rapidement dans la salle de consultation et m’assieds derrière le bureau.

– Vous pouvez faire entrer le premier. Et pensez à sortir le dossier.

Ici, tout est différent.

***

Mes contes précédents :

L’univers en folie

Bien vu.

Bonjour m. Luminet,

Formidable!, un sujet si captivant. Enfin, je lis une substance grise qui se dévoile puisque le génie frôle la folie. Peut-être, au fond, êtes-vous le mieux placé pour en parler… Ne m’entendez-vous pas rire? J’aime taquiner.

Quelle écriture, celle du ruisseau qui se jette dans la rivière! Enfin, voilà, ce que j’attendais de vous. Époustouflant, rien de moins.

Salut!

Bonjour M. Luminet,

L’écriture est fluide. Une séquence dans la vie du personnage fort intéressante, si bien décrite dans son corps et sa relation avec le monde extérieur, sa sensibilité exacerbée et les molécules d’eau que seul vous pouviez nous en instruire. Magnifique dans sa description. Sublime dans sa vérité. Merci!