Je reproduis ci-dessous l’entretien paru dans l’ouvrage collectif “Contacts et OVNI : l’enquête” dirigé par François Deymier et Mathias Lebœuf (éditions Télémaque, 2025). J’y donne mes sentiments concernant les possibilités de vie extraterrestre – depuis les simples bactéries jusqu’aux plus improbables civilisations avancées, et l’interprétation du phénomène OVNI.

Je l’ai agrémenté de quelques illustrations.

*********************************************

Vous êtes astrophysicien mais aussi écrivain et poète, la question OVNI et/ou celle d’une vie extraterrestre font-elles partie du champ de vos préoccupations ?

Oui, et à divers titres ! Ces questions m’ont d’abord intéressé bien avant d’être astrophysicien, tout simplement parce que j’étais un grand lecteur de science-fiction quand j’étais adolescent. Vraiment ! J’ai lu des centaines de livres, tous les grands classiques du genre. Alors, forcément, la question de la vie extraterrestre m’intéressait – plus que celle des OVNIS, d’ailleurs, ceux-ci étant un cas très particulier de la vie extraterrestre. J’ai même écrit un roman de jeunesse de science-fiction, que je n’ai pas publié.

Quand je suis devenu ensuite astrophysicien, la question m’a intéressé dans le cadre de cette nouvelle discipline qui était en train de devenir scientifique : l’astrobiologie – on dit aussi exobiologie. Même si elle est en dehors de mon champ propre de recherche, elle fait désormais partie intégrante des sciences de l’univers. Il est donc difficile de ne pas s’intéresser à la possibilité d’une vie extraterrestre. Je parle ici de vie extraterrestre au sens le plus large du terme, les bactéries, j’y reviendrai.

Mais surtout, en tant que théoricien, la question des OVNIS m’a aussi interpelé parce que, si les OVNIS sont effectivement des vaisseaux extraterrestres, cela implique qu’il y a des civilisations très avancées qui nous visitent et qui ont donc découvert des lois physiques que nous ignorons ! C’est sur ce plan que le sujet m’intrigue : elles auraient découvert le moyen de voyager entre les étoiles, peut-être d’utiliser et de maîtriser certains phénomènes sur lesquels j’ai travaillé sur le plan théorique, comme les trous noirs et les trous de ver. C’est pour cette raison que le sujet fait partie de mes préoccupations. Le terme « préoccupation » est peut-être un peu fort, disons que cela fait partie de mes intérêts et de mes questionnements.

Vous avez écrit sur de nombreux astronomes du passé, certains d’entre eux croyaient-ils à une vie extraterrestre ?

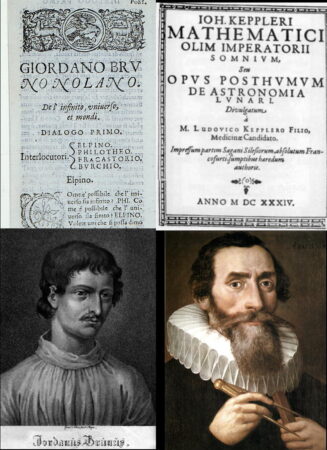

Comme vous le savez, l’hypothèse de la pluralité des mondes habités avait déjà été avancée dans l’Antiquité, par les philosophes atomistes notamment comme Démocrite et Epicure. Elle a ensuite été interdite de pensée par l’Église, et commencé à revenir sur le devant de la scène à la fin du XVIe siècle, avec Giordano Bruno (qui, rappelons-le, a été brûlé vif comme hérétique en 1600). C’est surtout à partir du XVIIe siècle, avec Galilée, Kepler et l’évolution de nos connaissances en astronomie, qu’on a commencé à comprendre que la physique d’ici-bas, la physique terrestre, est la même que la physique céleste. Et qu’en conséquence les autres planètes, contrairement à ce que pensait Aristote, pouvaient ressembler à la Terre. Est alors revenue l’idée d’autres mondes peuplés d’habitants. Parmi les auteurs sur lesquels j’ai écrit livres et articles, Kepler a publié à titre posthume un ouvrage étonnant intitulé Le Songe ou l’astronomie lunaire, dans lequel il imagine des habitants de la Lune, des « sélénites », en mesure d’observer le système solaire depuis notre satellite pour en découvrir les lois.

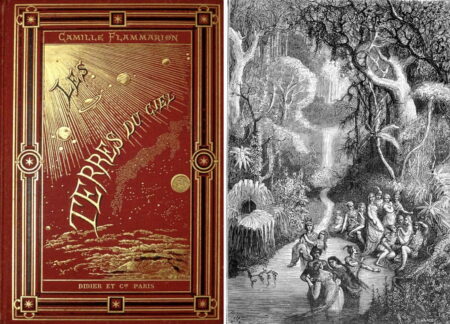

À partir de là, pendant deux siècles, quantité d’ouvrages ont été publiés sur la « pluralité des mondes habités », y compris par des auteurs très sérieux comme le physicien et astronome hollandais Huygens (qui a notamment découvert les anneaux de Saturne et inventé les horloges à pendule), ou encore le philosophe Kant qui, dans son Traité du Ciel, développe toute une théorie sur la possibilité de planètes du système solaire habitées, avec des êtres adaptés aux conditions complètement fantasmagoriques que l’on croyait alors y régner. L’un des plus fervents adeptes de la pluralité des mondes a été Camille Flammarion. Il faisait partie de ceux qui, à la fin du XIXe siècle, croyaient notamment à l’hypothèse de canaux artificiels à la surface de Mars. Dans nombre de ses ouvrages, il fantasme sur les habitantes de Vénus à demi-nues se prélassant sous les tropiques, et autres savoureuses fantaisies…

Le paradoxe de Fermi est-il toujours intéressant ? valide ?

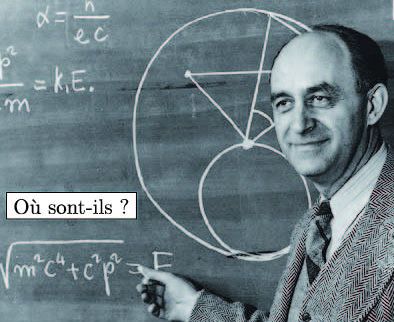

C’est une très bonne question soulevée en 1938 par le physicien prix Nobel de physique Enrico Fermi : « s’il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc ? ». En effet, à partir du moment où le Soleil est une étoile relativement jeune dans l’histoire de l’univers, il y a eu beaucoup d’autres étoiles qui se sont formées bien avant. Et si l’on croit que l’évolution naturelle conduit inéluctablement à l’émergence de formes vivantes de plus en plus sophistiquées, allant jusqu’à des civilisations technologiques, alors il devrait y avoir eu bien avant nous des civilisations beaucoup plus avancées que nous. Le raisonnement est donc le suivant : si ces civilisations développent les technologiques spatiales et découvrent la façon de voyager entre les étoiles, pourquoi ne nous ont-elles pas rendu visite de façon incontestable ?

Certains pensent qu’elles l’ont fait. Pour eux, la preuve en serait les pyramides d’Egypte ou d’autres constructions savantes, en Amérique du Sud et ailleurs… J’aimerais bien croire à tout cela, mais cela me paraît invraisemblable. Néanmoins le paradoxe de Fermi reste une très bonne question. Il y a plusieurs autres réponses, bien entendu ! Par exemple, une civilisation technologiquement avancée dans une galaxie donnée pourrait être très rare. Une autre réponse consiste en l’hypothèse qu’en fait les extraterrestres nous rendent visite mais qu’ils ne se manifestent pas, de sorte que l’on ne s’en rend pas compte… Le débat reste donc ouvert.

Justement, vous, à titre personnel, croyez-vous à une vie extraterrestre ? Si oui, pourquoi ?

Je dirais … plutôt oui. Mais essentiellement sous la forme la plus simple du vivant, c’est-à-dire la bactérie. Car je pense que l’évolution de l’arbre du vivant à partir d’une souche initiale, c’est-à-dire la bactérie, fondée sur des principes fondamentaux comme la chimie du carbone, dépend de facteurs endogènes très particuliers à l’histoire de chaque planète.

Donc, l’hypothèse de la vie extraterrestre, j’y crois plutôt, oui, même si le terme de « croire » n’est pas un terme que j’apprécie beaucoup dans la démarche scientifique. Disons que cela me semble plausible, au niveau basique, je le répète, des bactéries. Après, j’aimerais bien avoir des preuves indubitables et des confirmations qu’il existe ailleurs que sur Terre des formes de vie plus avancées que les bactéries. J’aimerais vraiment, pour les raisons que j’ai évoquées : des lois physiques inconnues, etc.

Dans la sphère scientifique, plus particulièrement dans le domaine de l’astrobiologie, le débat avance en ce moment dans deux directions opposées. On a deux écoles qui s’affrontent : l’école plutôt « classique », initiée par Carl Sagan, affirmant qu’il y a tellement de planètes dans l’univers qu’il n’est pas possible que la Terre soit la seule à accueillir le vivant. C’est un argument probabiliste, le problème est qu’il ne tient pas du tout la route, je vais vous dire pourquoi.

L’autre école fait l’hypothèse de la « terre rare », en mettant simplement en jeu une combinatoire, c’est-à-dire une combinaison d’un certain nombre de facteurs exceptionnels qui doivent s’enchaîner d’une certaine façon pour aboutir au vivant. Si l’on s’en tient à très peu de facteurs, par exemple juste du carbone, de l’eau liquide et de l’énergie, alors la vie apparaîtrait un peu partout, et je pense qu’on l’aurait déjà trouvée. Si par exemple on découvrait dans les années à venir des bactéries fossiles sur Mars, cela validerait la première hypothèse – et j’en serais personnellement ravi. Mais rien n’est certain ! De fait, les partisans de la vie « partout dans l’univers » invoquent un argument statistique qui ne résiste pas à l’analyse, tout simplement parce qu’on ne peut pas évaluer de probabilité d’occurrence de tel ou tel phénomène tant que l’on ne connaît pas l’ensemble des facteurs nécessaires à l’émergence du phénomène en question. C’est le cas pour le vivant. Les facteurs nécessaires sont très vraisemblablement en beaucoup plus grand nombre que trois ! Je me suis amusé à utiliser la combinatoire permettant de calculer la probabilité d’occurrence d’un phénomène donné – disons l’émergence d’une bactérie – à partir d’une bonne vingtaine de facteurs nécessaires, qui en outre doivent s’enchaîner d’une certaine manière ‑ à l’exemple de ce qui s’est probablement passé sur notre planète Terre. Le calcul fait intervenir des factorielles, et montre finalement que le nombre gigantesque de planètes que l’on suppose exister dans l’univers, de l’ordre de 1021, suffit à peine pour réaliser une occurrence ! L’hypothèse de la terre rare, si elle est philosophiquement un peu dérangeante, n’est donc pas absurde. Mon ami Jean-Pierre Bibring a récemment publié un livre fort intéressant[1] sur cette hypothèse. En poussant à l’extrême, la Terre pourrait être la seule planète de l’univers abritant de la vie, même au niveau aussi fondamental que la bactérie. Personnellement, je n’ai pas trop envie d’y croire, mais on ne peut pas éliminer cette hypothèse assez radicale. Continuer la lecture de Entretien sur la vie extraterrestre