Suite du billet précédent : Oh jeunesse

Au-delà des éléments de décodage qui laissent entrevoir la profonde culture scientifique de Queneau agrémentée d’une remarquable intuition, analysons plus en détail la construction globale du poème[4]. Celui-ci présente trois sections fondamentales :

1. Un abrégé de cosmogonie astronomique comprenant le chant I, quelques vers du chant II, le chant III, et quelques vers du chant IV relatifs au système terre-lune.

2. Une partie consacrée à l’apparition de la vie, subdivisée en paléobiologie, botanique et biologie, évolutionnisme, répartie entre le chant I, le chant IV, l’intégralité du chant V et les deux premiers vers du chant VI relatifs à l’histoire de l’espèce humaine.

3. Une partie conclusive consacrée à la mécanique et à l’histoire des machines, au chant VI.

Ce découpage est apparemment chaotique ; les trois sections sont distribuées dans le texte de façon inégale, et l’évocation des événements de l’histoire de l’univers ne respecte pas la chronologie : « l’éclatement burlesque » du big-bang n’est introduit qu’après le passage relatif à la formation de la terre et de son satellite lunaire ; les ères géologiques paraissent aussi distribuées de façon sporadique. Continuer la lecture de Zazie dans le cosmos (3/4) : l’ordre dans le chaos

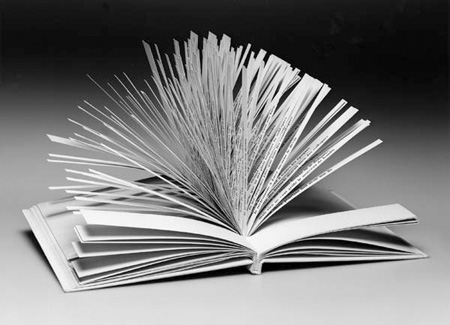

Cent mille milliards de poèmes est un livre composé de dix feuilles, chacune découpée en quatorze bandes horizontales, chacune portant sur son recto un vers. En tournant les bandes horizontales comme des pages, on peut donc choisir pour chaque vers une des dix versions proposées par Queneau, ce qui fait 100 000 000 000 000 poèmes potentiels.

Cent mille milliards de poèmes est un livre composé de dix feuilles, chacune découpée en quatorze bandes horizontales, chacune portant sur son recto un vers. En tournant les bandes horizontales comme des pages, on peut donc choisir pour chaque vers une des dix versions proposées par Queneau, ce qui fait 100 000 000 000 000 poèmes potentiels.