Peinture sur bois, 92.7 × 73 cm, Paul Getty Museum, Los Angeles,

Figure majeure de l’école maniériste de Fontainebleau et peintre de cour des Valois – notamment sous Charles IX et Henri III –, Antoine Caron (1521–1599) est surtout connu pour ses scènes historiques, allégoriques et astrologiques, souvent marquées par un style raffiné, élégant et complexe.

Sa toile Astronomes observant une éclipse de Soleil, peinte en 1571, est l’un des rares témoignages picturaux de l’époque représentant directement un événement astronomique. Ce tableau, qui a été redécouvert en 1947 lors d’une vente aux enchères chez Christie, met en effet en valeur une éclipse de soleil dans le flamboiement d’un ciel pourpre.

Caron le peignit à la cour de Catherine de Médicis, reine de France, qui, comme beaucoup de souverains de l’époque, était extrêmement superstitieuse ; bien que fervente catholique, elle était adepte de l’astrologie (discipline condamnée par l’Église de l’époque), interprétant notamment les éclipses comme des signes du destin. Ainsi, alors qu’elle n’eut pas d’enfant dans les dix années qui suivirent son mariage avec Henri II (au point que ce dernier fu à deux doigts de la répudier et lui préféra sa maîtresse Diane de Poitiers), son premier fils, le futur François II, naquit enfin, cinq jours avant l’éclipse solaire de 1544 (partielle en France), et mourut quelques mois après l’éclipse solaire partielle de 1560. Son autre fils, le futur Henri III, vit le jour trois semaines après l’éclipse solaire partielle du 7 mars 1551 …

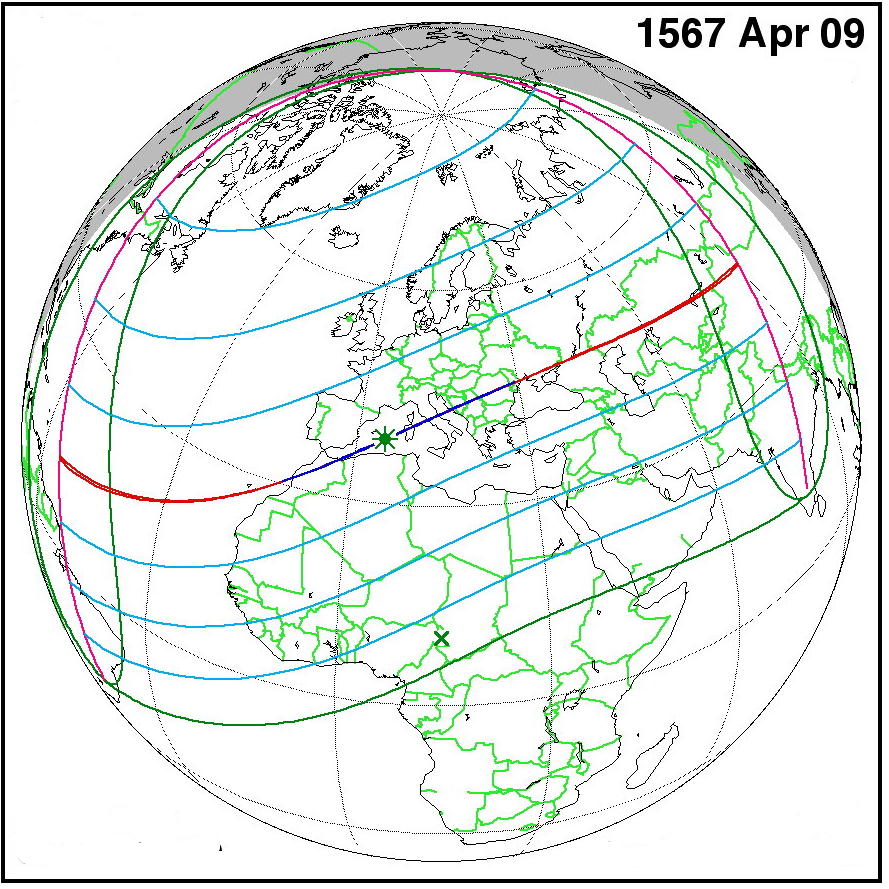

Le 15 janvier 1571, une éclipse solaire totale eut lieu, et certains exégètes ont estimé que cet événement avait pu inspirer Antoine Caron pour réaliser ce tableau. C’est bien méconnaître la réalité astronomique : cette éclipse, dont la ligne de totalité a traversé la Colombie, le Venezuela et l’Océan Atlantique, est restée totalement invisible en France, aucune mention n’en a d’ailleurs été faite dans les chroniques de l’époque. En revanche, une nouvelle éclipse totale s’est déroulée le 9 avril 1567, avec cette fois une ligne centrale passant sur la Corse et la Toscane (terre natale de Catherine !), et dont la pénombre s’est étendue sur toute la France (voir la carte). Cet événement fut largement remarqué et décrit par les chroniqueurs, certains textes la décrivant avec des accents religieux ou astrologiques. Or, en 1567, Catherine et son fils le jeune roi Charles IX échappèrent de peu à une embuscade tendue par les forces protestantes à Meaux. De telles coïncidences ont dû la frapper, de même que son entourage, et il n’est finalement pas étonnant que son peintre attitré représentât un tel spectacle, inspiré de l’éclipse de 1567.

Sur le tableau, des astronomes se rassemblent sur la place d’une ville imaginaire d’inspiration gréco-romaine, caractérisée par une architecture monumentale avec colonnes, obélisques, statues et bâtiments classiques, dont la perspective profonde, guide le regard du spectateur du premier plan vers l’arrière-plan et renforce l’effet dramatique de la scène.

Au premier plan, un philosophe grec barbu regarde le ciel et pointe sa canne vers une sphère armillaire posée au sol. Face à lui, le personnage principal, vêtu de rouge pour attirer le regard, tient un livre dans son bras gauche, désigne de manière très explicite de son bras droit le phénomène astronomique qui est en train de se produire, et regarde le globe céleste porté par le personnage qui monte les marches à droite. Un « putto », petit enfant nu assis sur les marches entre un bord carré et un bord droit, écrit sur une tablette et enregistre l’événement. À l’arrière-plan, à droite, une statue représentant Uranie, la muse de l’astronomie, se dresse sur une colonne torsadée. Près de la statue, des personnages courent et pointent vers le ciel tout en cherchant à s’abriter. Au-dessus, un soleil rouge inquiétant brille et des éclairs zèbrent le ciel orageux et nuageux.

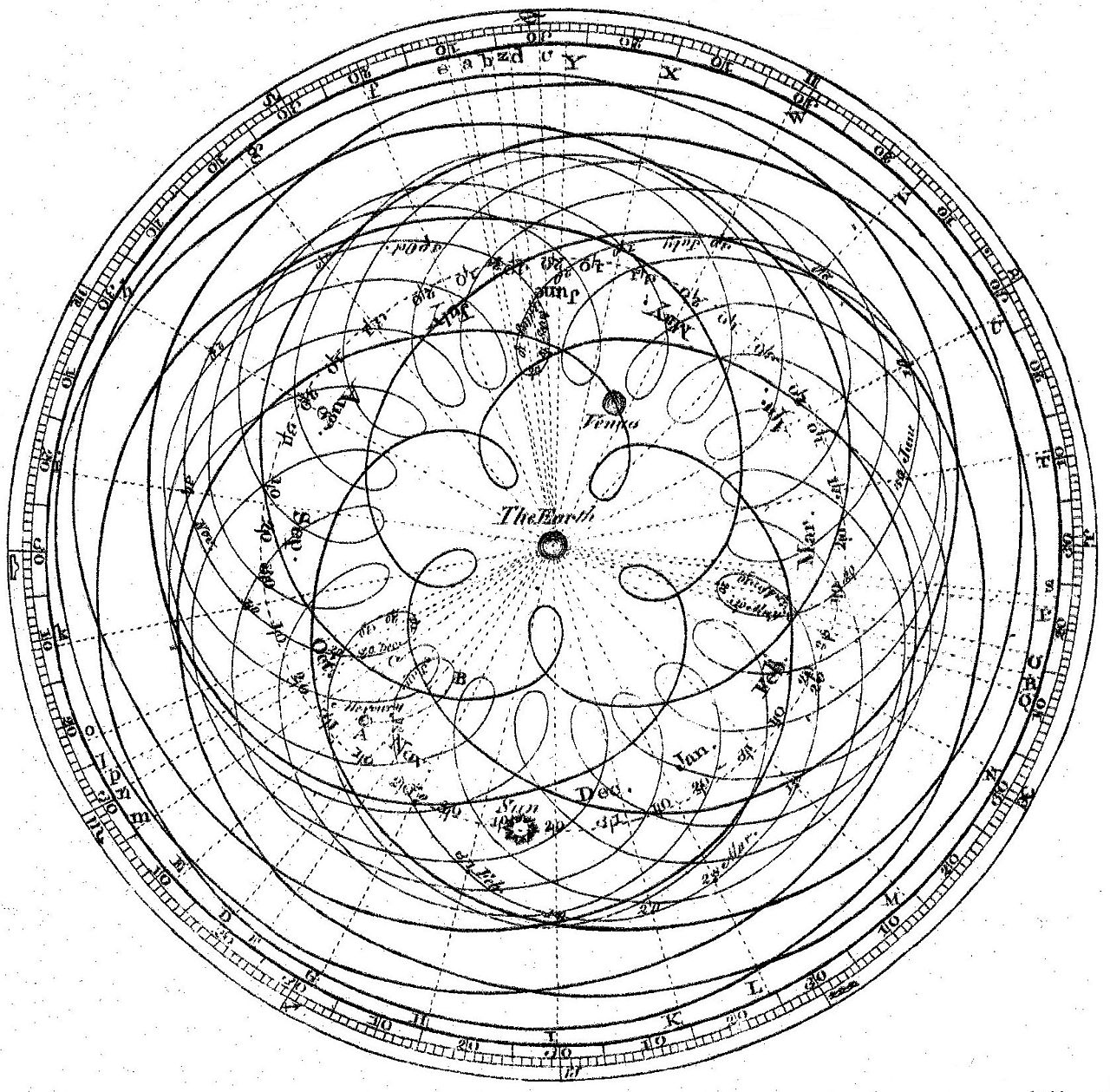

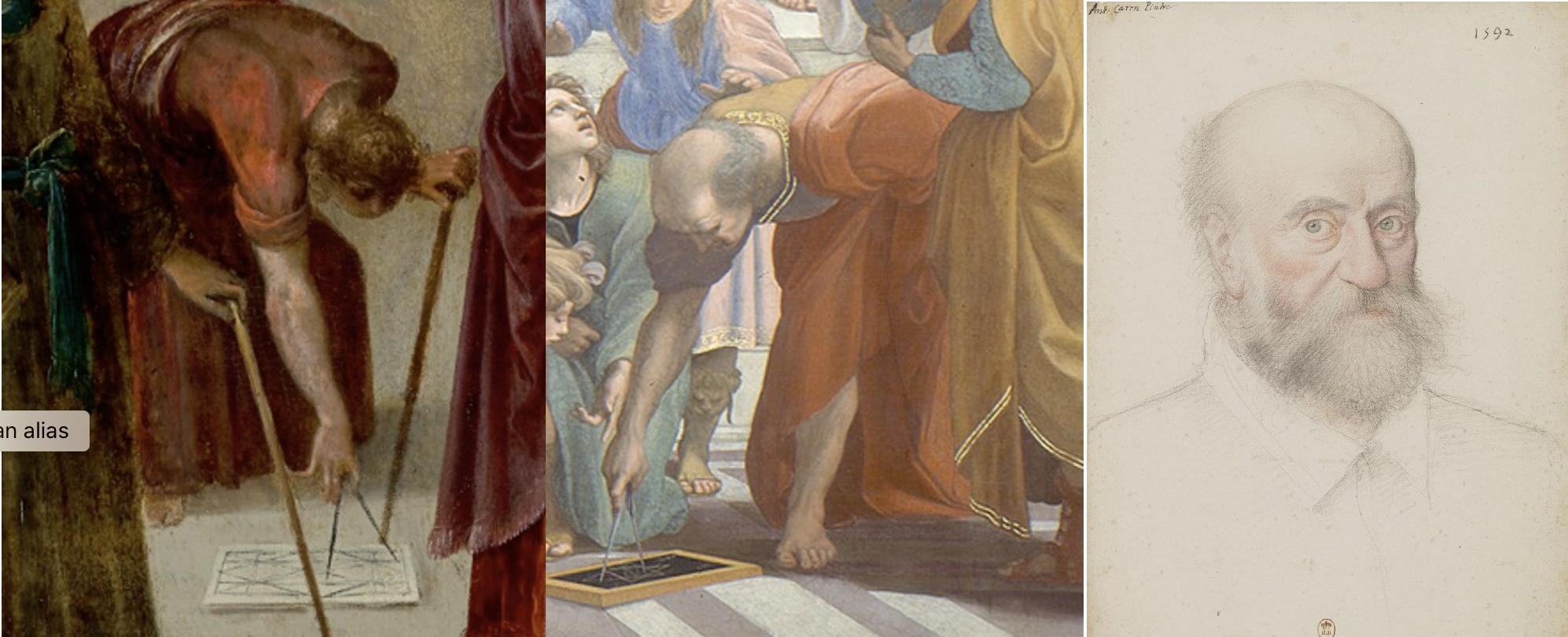

Une discussion semble se dérouler entre les défenseurs de l’astrologie et les interprétations scientifiques des sages de l’antiquité, tous vêtus à la mode de la Renaissance, élancés, aux poses élégantes mais aux proportions allongées typiques du style maniériste. L’un d’entre eux, penché sur un diagramme posé au sol dont il prend la mesure avec un compas, est fidèlement copié sur le personnage censé représenter Euclide dans la célèbre fresque de Raphaël L’école d’Athènes, conservée au Vatican. Les divers instruments représentés –astrolabe, sphère armillaire, quadrant –, indiquent qu’il s’agit bien d’une observation savante, non d’un simple spectacle populaire.

En haut de la composition, le ciel assombri montre le disque solaire avec son anneau lumineux partiellement caché par la lune. Au XVIe siècle, astronomie et astrologie étaient encore intimement liées – bien que le plus grand astronome du siècle, Nicolas Copernic, ne l’ait jamais pratiquée. Le tableau de Caron ne montre donc des savants et des astrologues, les éclipses étant vues à la fois comme des phénomènes astronomiques rares et impressionnants, et comme des signes prophétiques, porteurs de présages pour les rois et les nations.

Certains historiens pensent que l’œuvre pourrait avoir été commandée pour commenter les tensions politiques liés aux guerres de Religion en France. Derrière son sujet scientifique, le tableau aurait ainsi une dimension allégorique ou politique.

L’interprétation de cette œuvre mêlant science, symbolisme et politique et conservée aujourd’hui au J. Paul Getty Museum à Los Angeles, reste sujette à un intéressant débat. Son titre officiel dans les collections du musée est en effet Denys l’Aréopagite convertissant des philosophes païens (Dionysius the Areopagite Converting the Pagan Philosophers). Au-delà de la représentation d’un événement astronomique, certains historiens de l’art y voient en effet une allégorie spirituelle ou politique. Cette ambiguïté enrichit la profondeur de la toile et témoigne de la complexité de l’art de la Renaissance française. L’œuvre représenterait en réalité un épisode religieux : la conversion de Denys l’Aréopagite, un philosophe athénien du Ier siècle qui, selon les Actes des Apôtres (livre 17, versets 32-34), aurait été converti au christianisme par Paul de Tarse, et serait par la suite devenu le premier évêque d’Athènes. Dans cette scène, Denys tenterait à son tour de convertir les païens lors de l’éclipse solaire survenue au moment supposé de la crucifixion du Christ (ce qui est un anachronisme, le voyage de Paul à Athènes étant daté des années 50-52, bien après la Crucifixion). Selon certaines sources[1], Denys l’Aréopagite aurait réellement assisté à une éclipse en compagnie de son ami philosophe Apollophane, alors qu’ils se trouvaient à Héliopolis, en Égypte, pour étudier l’astrologie. Continuer la lecture de Eclipse de Soleil ou Conversion des païens ? L’énigme Antoine Caron