huile sur panneau de bois, 48 × 34 cm. Musée du Louvre, Paris

Lucas van Leyden, ou Lucas de Leyde (vers 1494–1533), est l’un des plus grands peintres et graveurs néerlandais de la Renaissance. Connu pour ses scènes religieuses, mythologiques et profanes, il se distingue par une grande finesse de dessin, une attention aux détails narratifs, un intérêt marqué pour les paysages et les arrière-plans. Il a été l’un des premiers artistes des Pays-Bas à intégrer des éléments humanistes et à montrer une influence italienne dans son travail.

Son tableau Loth et ses filles[1], daté de la période 1520-1525, traite de l’épisode biblique (Genèse 19) où lequel Dieu décide de détruire les villes corrompues de Sodome et Gomorrhe. Loth, neveu vertueux d’Abraham, est prévenu par des anges qui lui enjoignent de fuir la ville avec son épouse et ses deux filles, avec toutefois l’interdiction de se retourner. La femme, curieuse et désobéissant à l’interdiction, est changée en statue de sel. Loth se réfugie finalement dans une grotte avec ses deux filles. Pensant que l’humanité est anéantie, ces dernières enivrent leur père pour s’unir à lui et assurer une descendance.

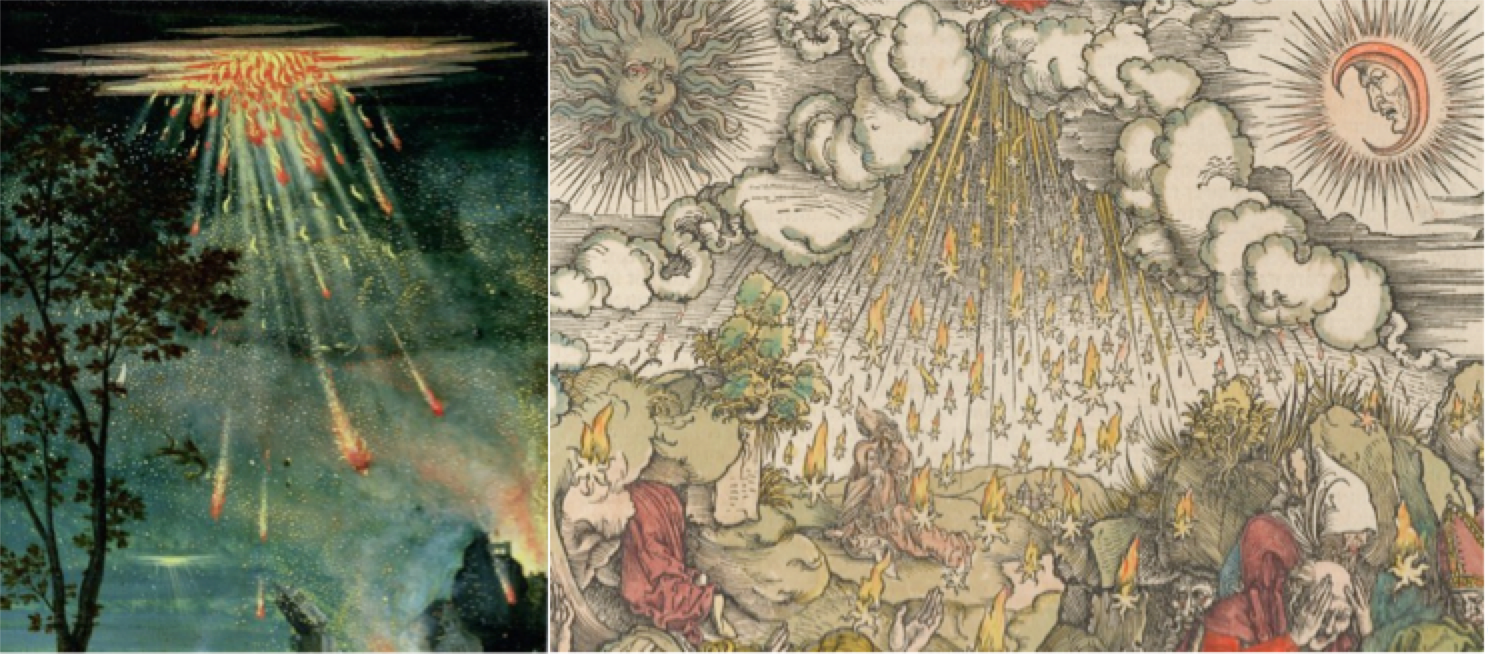

Le thème a fasciné de nombreux peintres de la Renaissance, comme Peter Paul Rubens (1614), Guido Reni (1615), Orazio Gentileschi (vers 1620) et sa fille Artemisia (1638) ou encore Simon Vouet (1633). Dans leurs toiles, Loth et ses filles occupent toute la scène, représentés de façon intime et ambiguë pour souligner l’érotisme et la transgression incestueuse, tandis que des jarres de vin rappellent l’ivresse du vieillard. Ce n’est que dans les chefs-d’œuvre de Lucas van Leyden (vers 1520) et de Lucas Cranach l’Ancien (vers 1528) que l’on a en arrière-scène un aperçu spectaculaire de la destruction de Sodome : feu tombant du ciel, flammes et colonnes de fumée montrant la ville en train de brûler et les navires couler.

56 cm x 37 cm. Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)

Les personnages sont certes placés au premier plan, isolés, dans une intimité troublante, mais à l’arrière-plan, on distingue les flammes de Sodome, ainsi qu’un paysage vallonné, typique de l’art flamand et hollandais.

La peinture mêle un réalisme minutieux dans les visages, les vêtements, les éléments naturels. Les attitudes des personnages sont expressives mais mesurées, sans dramatisation excessive. Loth apparaît passif, presque inconscient, tandis que les filles affichent des gestes ambigus, entre tendresse et séduction.

La destruction de Sodome est représentée de manière spectaculaire à l’arrière-plan droit. Le ciel est zébré de flammes et de traînées lumineuses, symbolisant la colère divine. La ville est en proie aux flammes, avec des bâtiments en ruine et des navires engloutis dans le port, accentuant le chaos et la désolation. Cette scène apocalyptique contraste fortement avec le calme apparent du premier plan.

Un détail poignant, que l’on trouve également dans la toile de Cranach, est la représentation de la femme de Loth, transformée en statue de sel pour avoir désobéi à l’interdiction de se retourner. Elle est visible sur un pont en bois, figée, tandis que Loth et ses filles poursuivent leur fuite, accompagnés d’un âne.

La composition est divisée verticalement par un arbre élancé, séparant le drame céleste de la scène terrestre. Au premier plan gauche, devant une tente rouge, Loth est assis, embrassant l’une de ses filles, tandis que l’autre verse du vin dans une coupe, préparant l’ivresse de leur père.

Cette peinture est un exemple remarquable du maniérisme hollandais, mêlant drame biblique, symbolisme moral et maîtrise technique. Elle offre une vision saisissante de la colère divine et des punitions humaines qui en découlent.

La lumière joue un rôle crucial dans la tableau. Les flammes célestes éclairent la scène nocturne, créant des contrastes saisissants entre ombre et clarté. Cette utilisation dramatique de la lumière accentue le caractère fantastique et surnaturel de la scène. La pluie de feu tombant du ciel n’est pas sans rappeler la gravure de Dürer Ouverture des 5e et 6e sceaux, dans sa série de L’Apocalypse : « Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. (Ap. 6). »

En 1852, dans sa toile Destruction de Sodome et Gomorrhe, le peintre romantique anglais John Martin a livré une autre vision spectaculaire du phénomène, délaissant l’épisode de la séduction pour se concentrer sur la fuite de Loth avec ses filles et la pétrification de son épouse sur fond de dévastation.

Il se trouve que la ville de Tall el-Hamman, en Jordanie, qui, selon les archéologues, correspondrait à l’antique Sodome, a été littéralement rasée de la carte il y a environ 3 600 ans. À sa plus belle époque, la ville était dix fois plus grande que Jérusalem. Elle trônait sur les hauteurs du sud de la vallée du Jourdain, au nord-est de la mer Morte. C’est dans cette région que la complexité culturelle du peuple hébreu est réputée s’être développée, raison pour laquelle elle intéresse beaucoup les chercheurs. Et en y regardant de plus près, ceux-ci ont trouvé quelque chose d’inhabituel dans la strate correspondant à l’âge du bronze : du charbon de bois, des cendres, des éclats de poteries ou encore des matériaux de construction présentant des surfaces extérieures fondues sur 1,5 mètre d’épaisseur – preuve que les températures ont pu dépasser les 2 000 °C.

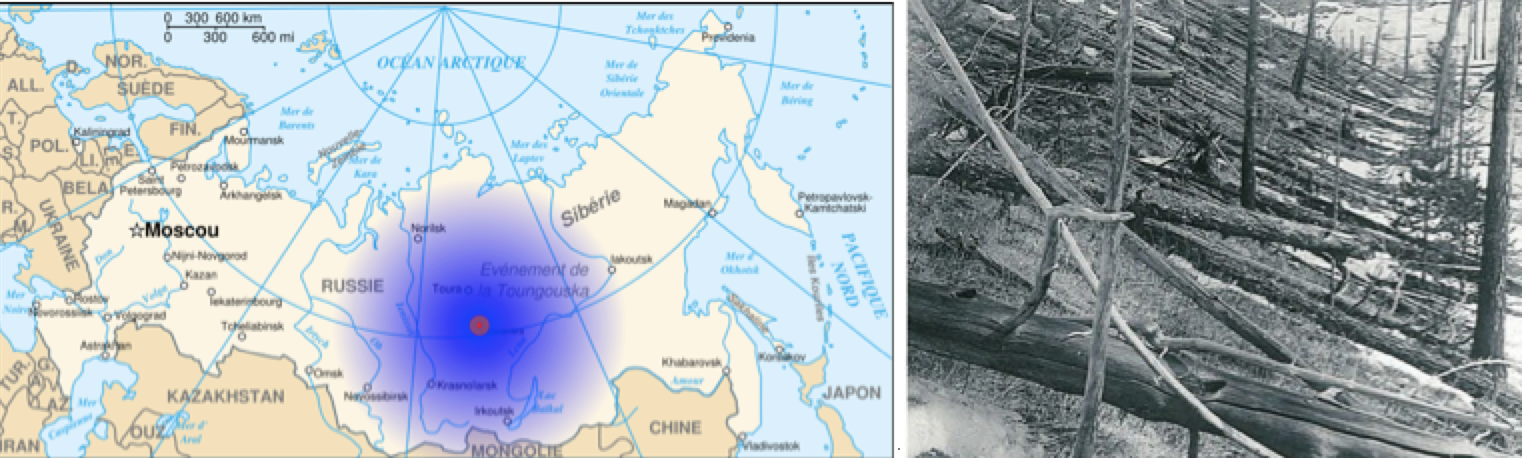

Selon les modèles, seule la chute d’une grosse météorite aurait pu provoquer cette élévation brutale de la température, en une explosion semblable à celle qui a soufflé la région de la Toungouska en 1908. Celle-ci avait renversé plus de 80 millions d’arbres. Celle-là aurait littéralement rasé la ville. Une météorite filant à plus de 60 000 km/h pour une explosion environ 1 000 fois plus puissante que celle de la bombe atomique d’Hiroshima, suivie d’une onde de choc se déplaçant à 1 200 km/h. Le tout ne laissant que la désolation de bâtiments fondus et de cadavres réduits en cendres.

De nombreux éléments découverts à Tal el-Hammam semblent confirmer la thèse. La présence de quartz choqués, comme il ne s’en forme que sous de très hautes pressions, ainsi que de minuscules « diamonoïdes », sortes de diamants plus petits que des virus et formés à partir de bois et de plantes lorsque température et pression augmentent brutalement, l’attestent. Ou encore la teneur en sel de certains échantillons, allant jusqu’à 25 % alors que la moyenne des sédiments locaux se situe autour de 4 %. Il se peut, en effet, que l’impact de la météorite ait partiellement touché la mer Morte, qui est très riche en sel, tout comme ses rives. Ainsi l’impact peut-il avoir redistribué ces cristaux de sel au loin. Et ce non seulement à Tall el-Hammam, mais aussi à proximité de Tell es-Sultan (l’ancienne Jericho) et de Tall-Nimrin, deux autres villes qui ont subi une destruction violente à la même période.

Finalement, le scénario décrit par les chercheurs ressemble étrangement à l’histoire racontée dans la Bible, celle de Sodome. La ville, avec d’autres comme Gomorrhe, Adama et Seboïm, aurait été détruite par le feu tombant du ciel. Alors que son seul habitant vertueux, Loth, s’enfuyait après avoir été prévenu par les anges avec interdiction de se retourner, sa femme, elle, n’avait pu s’empêcher de regarder en arrière et avait été transformée en colonne de sel. Toute l’histoire est cohérente avec l’explosion aérienne d’une météorite. Et il est fort probable que la catastrophe qui a secoué la région il y a environ 3 600 ans s’est transmise oralement jusqu’à finir dans l’Ancien Testament, y laissant la première trace écrite d’une catastrophe céleste.

[1] La toile, précisément intitulée Loth et ses filles fuyant Sodome incendié par l’effet de la colère divine, n’est pas signée. Elle a longtemps été attribuée à Lucas van Leyden, mais comme souvent pour des œuvres de cette époque, l’attribution reste prudente : il pourrait s’agir d’un travail d’atelier ou d’un suiveur du début du XVIe siècle, réalisé à Anvers ou à Leyde.

Un billet sulfureux sur un récit biblique interprété par l’homme des sciences.

Se retourner soi-même, en soi-même pour visiter notre for entre transparence et intériorité.

Sodome et Gomorrhe dans une “Recherche” impossible où les corps proustiens nous disent peut-être quelque chose…En deçà, au delà, une vérité peut-être…romanesque.

Roxane

Merci pour cet éclairage passionnant!