L’Assomption de la Vierge – parfois nommée Immacolata Concezione – est une fresque peinte par Lodovico Cardi, plus connu sous le nom de Cigoli, dans la chapelle Pauline de la basilique Santa Maria Maggiore à Rome. Achevée en 1612, elle montre la Madone debout sur un croissant de lune, une iconographie typique de la représentation de l’Immaculée Conception, mais aussi, plus ponctuellement, dans des représentations de l’Assomption.

La Vierge montant au ciel les pieds posés sur la lune est un thème iconographique issu principalement d’un passage de L’Apocalypse (12,1) : « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. »

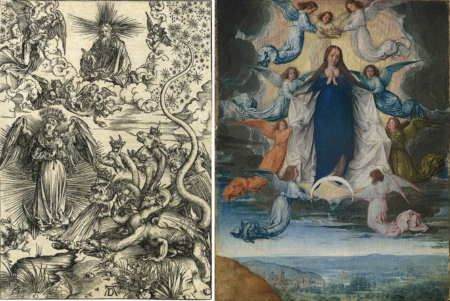

Ce motif a été abondamment repris dans l’art chrétien, comme en témoignent une Assomption de la Vierge peinte par Michel Sittow en 1500, ou encore la célèbre Femme de l’Apocalypse gravée en 1497 par Albrecht Dürer ; si cette dernière ne représente pas une Assomption au sens strict, elle a fait office de modèle très influent : la femme apocalyptique, assimilée à Marie, est bel et bien debout sur un croissant de lune, et cette imagerie a nourri aussi bien l’iconographie de l’Immaculée que celle de l’Assomption.

Cependant, la Réforme protestante, apparue au début du XVIe siècle, ne reconnaît pas l’Immaculée Conception, considérant que celle-ci n’est fondée sur aucune écriture biblique ; il en est de même pour la croyance en l’Assomption. C’est donc surtout à partir de la Contre-Réforme, mouvement par lequel l’Église catholique a réagi, que les thèmes de l’Immaculée Conception et de l’Assomption sont devenus fréquents dans l’iconographie religieuse : Le Greco (1577), Velasquez (1618), Zurbaran (1632), Murillo (1650-1678), Tiepolo (1768), ainsi que dans la sculpture espagnole et latino-américaine des XVIIe-XVIIIe siècles.

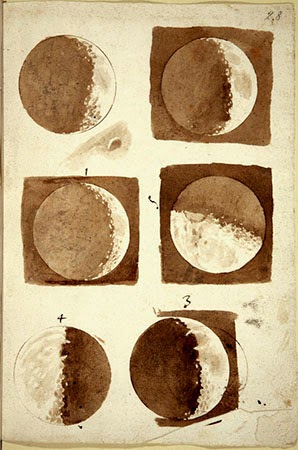

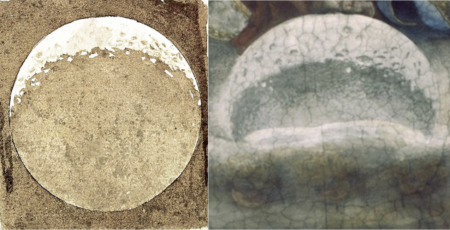

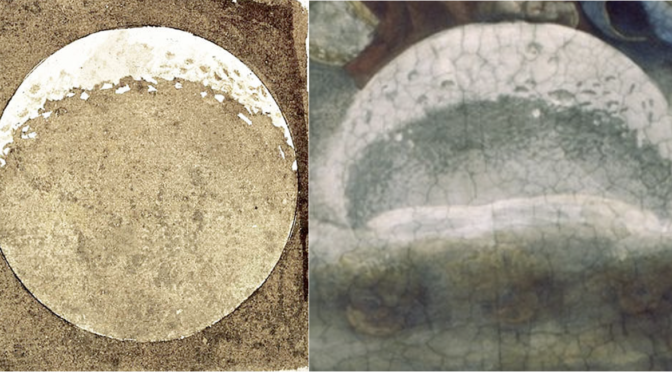

Ce qui rend l’œuvre de Cigoli très singulière, c’est la représentation de la surface lunaire. Dans les peintures de l’Assomption ou de l’Immaculée Conception réalisées par les artistes précités, la Lune est représentée comme un disque ou un croissant lisse et parfait – en accord avec la nature pure de la Vierge préservée du péché originel, et avec la thèse aristotélicienne de la perfection du monde céleste. A contrario, Cigoli peint la Lune comme un croissant présentant un terminateur irrégulier, marqué de cratères, exactement comme le montrent les dessins que Galilée a réalisés à partir de ses observations télescopiques de 1609, et qu’il a décrites dans son ouvrage Sidereus Nuncius publié en 1610. Ce livre a bouleversé la conception aristotélicienne d’un cosmos parfait et immuable.

Bibl. Nazionale Centrale, Ms. Gali. 48, c. 28r

Influencé par ces découvertes, Cigoli a intégré dans sa dernière grande œuvre[2] cette vision moderne de la Lune, devenant ainsi le premier peintre à représenter la surface lunaire de manière réaliste. La comparaison entre les croissants de Lune de Galilée et de Cigoli est frappante.

De fait, Cigoli (1559-1613) et Galilée (1564-1642) étaient amis et ont entretenu toute leur vie une correspondance régulière, dans laquelle ils échangeaient des idées sur l’astronomie, l’art, et la philosophie naturelle. Nous en avons le témoignage à travers 29 lettres de Cigoli à Galilée, mais seulement deux du scientifique au peintre : les héritiers de l’artiste, avec un zèle excessif, ont jugé bon de détruire toutes les preuves d’une association compromettante après la condamnation papale de Galilée…

Les deux hommes s’étaient rencontrés à Florence dans leur jeunesse, pratiquant les mêmes études et partageant deux grandes passions : la science et l’art. Si Galilée s’intéressait à l’art[1] et avait une grande estime pour Cigoli, ce dernier s’intéressait à la science, à la géométrie et aux mathématiques. Il considérait Galilée comme une autorité intellectuelle, dont les découvertes pourraient transformer la compréhension artistique de l’univers.

Cigoli quitta Florence pour Rome en 1604, Galilée étant à Padoue à cette époque. La correspondance qui nous est parvenue commence en 1609 et s’interrompt brusquement en 1613, avec la mort soudaine de Cigoli. Il ne s’agit certainement que d’une petite partie de la correspondance totale, non seulement en raison de la destruction opérée par les héritiers du peintre, mais aussi parce qu’il régnait entre les deux hommes une atmosphère de confiance et d’amitié, laissant présager des décennies d’échanges épistolaires ininterrompus.

Les années qui nous sont parvenues sont marquées par la première utilisation par Galilée de la lunette astronomique et la publication en 1610 du Sidereus Nuncius, dans lequel il illustre la découverte des « imperfections » lunaires, des satellites de Jupiter et autres phases de Vénus. Immédiatement après le Sidereus Nuncius, Galilée se plonge dans l’étude des taches solaires.

Cigoli, quant à lui, est enthousiaste. Avec le style direct et incisif qui lui est propre, il tient son ami informé de toutes les réactions romaines à sa découverte : amis, ennemis, partisans, détracteurs. Chaque lettre est un compte-rendu et une invitation à aller de l’avant, sans se soucier outre mesure des malveillants, des envieux et des ignorants.

Pour Cigoli, ce sont aussi les années du succès professionnel. En octobre 1610, il reçoit du pape Paul V la charge de peindre à fresque la coupole de Santa Maria Maggiore avec l’Immaculée Conception, les Apôtres et les Saints. La fatigue de l’artiste se sent dans un passage de la lettre adressée à Galilée le 1er juillet 1611 : « Pour le reste, je m’attends à monter 150 marches à Santa Maria Maggiore et à terminer joyeusement, malgré cette chaleur estivale qui épuise les autres ; et là, sans souffler ni respirer, entre la chaleur et l’humidité qui se disputent, je passerai tout l’été ».

Dans sa lettre du 23 mars 1612, on apprend que Cigoli utilise lui-même une lunette galiléenne pour observer les taches solaires, et dessine 26 observations spécialement pour Galilée. Il avance même des hypothèses, fausses au demeurant : « Qu’elles soient dans le soleil, comme des grains dans une cruche, qu’en errant dans celle-ci, elles s’approchent maintenant de la circonférence et deviennent visibles, puis se centrent et s’éteignent ainsi, je ne le sais pas ; mais il me semble plus vraisemblable que ce soient des étoiles qui, en passant, s’interposent entre nous et le soleil, même si j’ai quelques doutes à ce sujet ».

En octobre 1612, après plus de deux ans de travail, la fresque est achevée et l’Immaculée Conception est structurée selon une iconographie entièrement nouvelle : comme on l’a montré plus haut, une Vierge debout sur une lune parfaitement galiléenne, la même lune dont Galilée avait peint les phases à l’aquarelle dans l’une de ses études.

La dernière lettre de Cigoli date de mai 1613. Au début du mois de juin, l’artiste tombe malade, victime d’une « fièvre maligne », et meurt à Rome le 8 juin 1613. On ne dispose hélas d’aucun témoignage écrit de Galilée sur ce triste dénouement, mais on peut imaginer comment le savant a d’abord pleuré la disparition de son ami, puis celle de l’artiste.

***

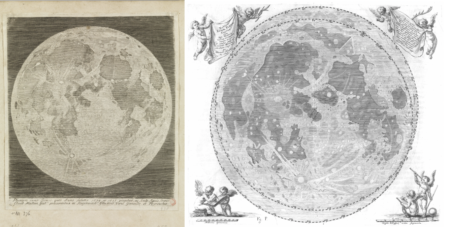

La représentation télescopique de la Lune inaugurée par l’astronome italien ne semble pas avoir influencé l’iconographie de l’Immaculée Conception chez d’autres artistes que Cigoli, à l’exception peut-être du peintre espagnol Bartolome Esteban Murillo (1618-1682).

Plus que beaucoup de ses pairs, Murillo est l’auteur de deux douzaines de tableaux représentant la Vierge les pieds posés sur une Lune. Dans ses toiles les plus connues (par exemple une Immaculée Conception de 1678 exposée au musée du Prado), la Lune est classiquement réduite à un fin croissant stylisé d’aspect métallique.

Mais dans d’autres versions antérieures, comme l’Immaculée Conception peinte en 1652 (Museo de Bellas Artes, Séville), une autre datant de la période 1650-1655 (Musée du Louvre), ou encore celle peinte vers 1660 (Walters Art Museum de Baltimore), la Vierge repose sur une pleine Lune sphérique constellée de taches sombres. Ces « imperfections », plutôt que simples reflets de la robe de la Madone, pourraient être une allusion aux « mers lunaires » dessinées par Galilée et quelques autres « sélénographes » des décennies suivantes.

On pourrait penser notamment aux cartes de la lune gravées par Claude Mellan en 1635, commanditée par Gassendi suivant les observations télescopiques de Nicolas Fabri de Peiresc, mais assez curieusement ces planches extraordinaires sont restées, pendant assez longtemps, cachées et quasiment inconnues. En revanche, la carte de la Lune publiée en 1647 par Johannes Hevelius dans son célèbre traité Selenographia, était largement connue, et l’on peut raisonnablement penser qu’elle a pu influencer l’imaginaire de Murillo, sans que toutefois l’artiste la recopie fidèlement.

[1] Erwin Panofsky, Galilée critique d’art. Les Impressions nouvelles, 1993.

[2] Cigoli mourut un an plus tard. Expert en perspective, sa mort soudaine l’a empêché de publier le traité qu’il était en train de rédiger à ce sujet. Le manuscrit est resté inédit jusqu’à l’époque moderne. La première édition imprimée date de 1992.

Article très intéressant qui montre la lente pénétration et acceptation de la science dans la religion catholique. Il est à noter que la première version de la théorie du Big Bang a été

avancée en 1927 par un frère jésuite, Georges Lemaitre et qu’elle a été reconnue bien plus tard par la papauté. Les Jésuites opèrent depuis les années 90 un télescope optique de 2-m de diamètre en Arizona à 3000 m d’altitude.

Bonjour, chers amis de ce blogue !

Qu’auraient répondu, selon vous, chers lecteurs, Cigoli et Galilée, à cette terrible question :

Par quel hasard, les lettres transposées de “La sainte Vierge” font apparaître son “visage inaltéré” ?

Et vous, savants de notre époque, qu’en dites-vous ?

D’aucuns avancent un sens caché du mondes…

Et pour ceux qui voient l’empreinte de Dieu dans les cerveaux de leurs collègues – qui, comme eux, écrivent et font des conférences – et non ailleurs, quelle est leur explication ?

Bonne nuit d’automne étoilée, au clair de la lune.

FGR