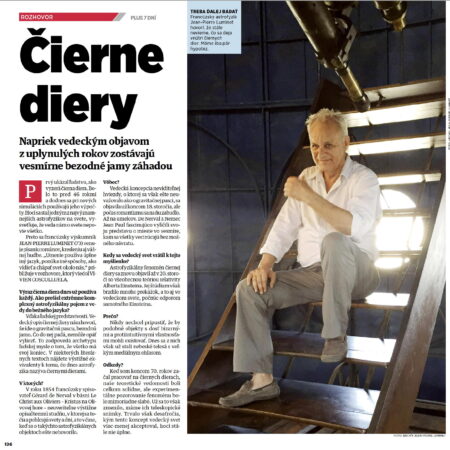

Je donne ici la version française d’un entretien que j’ai eu avec l’excellent journaliste franco-slovaque Vivien Cosculluela, paru en langue slovaque dans le magazine Plus 7 dni le 3 février 2025.

Le trou noir est entré dans l’imaginaire collectif. Chacun se représente sa propre version de cette manifestation physique et l’utilise en lui donnant les attributs dont il a besoin dans son discours. Quelles sont les raisons de ce passage du trou noir de la science au langage courant ?

L’imaginaire humain. La description scientifique du trou noir nous dit que c’est un piège gravitationnel, un puits sans fond, puisqu’on y tombe sans pouvoir en ressortir. Cela correspond à un archétype de l’esprit humain de la fin de toute chose. On trouve des textes littéraires et poétiques qui évoquent de façon extrêmement frappante des équivalents à ce que l’astrophysique appelle aujourd’hui des trous noirs.

Lesquels ?

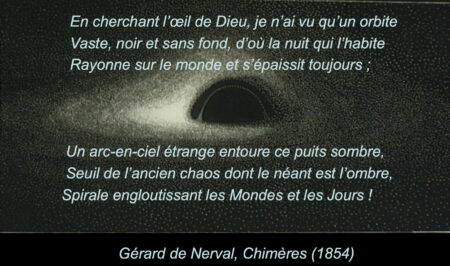

En 1854 le poète français Gérard de Nerval, dans Le Christ aux Oliviers, décrit de façon incroyable un puits sombre où les mondes, les jours tourbillonnent et s’engouffrent, à une époque où on ne parlait pas de ces objets astrophysiques.

Du tout ?

Le concept d’astre invisible, mais pas vraiment de piège gravitationnel, avait été imaginé à la fin du dix-huitième siècle, mais l’idée avait été complètement oubliée à l’époque romantique. Pourtant, on trouve, en autres chez de Nerval et chez l’Allemand Jean Paul, des descriptions fascinantes de cette idée d’un lieu de l’univers où toutes choses s’engouffrent sans retour.

Quand cette idée a-t-elle de nouveau éclos ?

Le concept astrophysique de trou noir n’a émergé de nouveau qu’au vingtième siècle avec la théorie d’Albert Einstein, la relativité générale. Il y a cependant eu beaucoup d’obstacles, y compris dans le monde scientifique, à commencer par la résistance du père de la relativité lui-même, qui n’a jamais vraiment voulu admettre que ces objets aux propriétés effectivement assez bizarres et contre-intuitives puissent exister. Aujourd’hui, ils sont devenus des corps célestes très médiatisés.

Depuis quand ?

Quand j’ai commencé mes premiers travaux sur les trous noirs, à la fin des années 70, ils avaient déjà un statut théorique relativement solide, mais un statut expérimental, sur le plan observationnel, extrêmement faible. Celui-ci a évolué, au point que l’on pense en avoir des images télescopiques. Mais il a fallu des décennies pour que ce concept soit plus ou moins accepté, bien que toujours pas totalement.

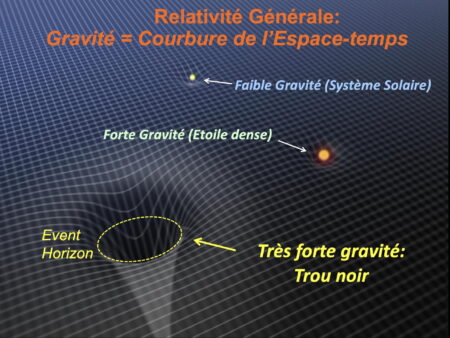

Comment les puits gravitationnels se forment ?

Ce n’est pas un trou que l’on fait dans la Terre ou dans l’espace, c’est la gravitation qui creuse ce puits. J’utilise souvent l’image du tissu élastique de l’espace et du temps. La relativité générale nous explique que l’espace-temps n’est pas une structure rigide comme on le croyait depuis Newton, mais une structure souple et élastique dont les formes sont dictées par la présence de corps massifs. Donc, un corps plus compact génère des déformations plus importantes du tissu élastique. Cela se traduit mathématiquement par les équations d’Einstein.

Et ces déformations deviennent des trous noirs ?

Plus le degré de compacité du corps est grand, plus la déformation est importante, jusqu’au cas extrême qu’on appelle effondrement gravitationnel. Le degré de compacité, donc la distorsion, sont tels qu’il se forme une zone de non-retour, marquant l’entrée de ce puits de gravitation. La matière tombe ensuite dedans, mais n’a plus assez d’énergie pour en sortir, y compris la lumière. C’est la définition relativiste d’un trou noir.

Est-ce qu’il y a aussi parfois une incompréhension de ce que c’est ?

On lit malheureusement souvent, et cela a longtemps nui d’ailleurs à l’acceptation du concept, que c’est une singularité, c’est-à-dire un point infiniment petit où tout s’écrase indéfiniment. C’est une absurdité physique.

Que voit-on de ce phénomène ?

On ignore ce qu’il se passe à son centre, mais on voit sa surface, que l’on appelle un horizon des événements, c’est-à-dire la frontière du puits, qui est purement géométrique et immatérielle. Ce n’est pas une surface solide comme celle des étoiles à neutrons ou des naines blanches, c’est-à-dire des autres étoiles compactes qui se sont effondrées gravitationnellement, mais dont l’effondrement a été stoppé par une résistance de la matière.

Pour les trous noirs il ne s’est donc pas arrêté ?

Les lois de la physique nous disent qu’au-delà d’une certaine masse critique, qui est de l’ordre de trois fois celle du soleil, l’effondrement ne peut pas être arrêté par une résistance de la matière, quelle que soit sa nature. D’où cette idée d’effondrement qui va déconnecter l’objet qui s’effondre de l’espace-temps extérieur, la déconnexion se faisant à travers l’horizon des événements.

Pourquoi ce terme d’horizon des événements ?

Les événements, c’est-à-dire tout ce qui se passe dans le puits, échappe à la vue des observateurs qui seraient à l’extérieur. La différence fondamentale avec les horizons habituels, c’est que ceux-ci sont relatifs à l’observateur. On est au centre, on a un horizon. Si l’on bouge, celui-ci se déplace avec nous. Il est relatif.

Et pas l’horizon des événements ?

Non, il est absolu. Il est quelque part défini dans l’espace-temps et quels que soient les observateurs, il est toujours là, il ne peut pas bouger.

Il faut donc se méfier des mots.

Oui, il faut faire attention aux mots communs qui sont utilisés à la fois en sciences et dans le langage courant. Cela induit souvent en erreur. Les célèbres philosophes français Gilles Deleuze et Félix Guattari ont dès la fin des années 80, en parlant des horizons, commencé à citer mes travaux sur les trous noirs. Mais ils parlaient d’horizons relatifs.

Justement, dans le langage courant, on utilise souvent le verbe aspirer pour les trous noirs. À bon escient ?

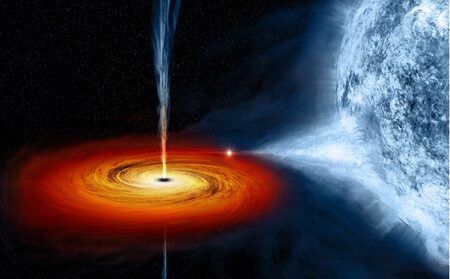

Il est pertinent dès que l’on met de la matière autour d’un trou noir déjà formé, qui va effectivement agir comme une sorte d’aspirateur gravitationnel. La matière autour, du gaz essentiellement, est progressivement capturée par le champ de gravité du trou noir et, en perdant progressivement de l’énergie, l’orbite se resserre et finit par disparaître dans le trou noir.

Cela a été observé ?

Oui, de façon indirecte, mais spectaculaire, avec des étoiles que l’on appelle les binaires X et qui orbitent autour de trous noirs. C’est d’ailleurs comme cela que l’on a découvert les premiers candidats à l’appellation de trou noir dans les années 1970.

Comment s’imaginait-on le processus avant cette observation ?

Des théoriciens en avance sur les possibilités instrumentales avaient imaginé un couple d’étoiles dans lequel une était normale, c’est-à-dire à l’état gazeux, et l’autre s’était transformée en trou noir. Le champ de gravité de celui-ci est tellement puissant qu’il arrache progressivement les couches extérieures de gaz de l’étoile partenaire.

Comment a-t-on ensuite observé cela ?

Indirectement par le fait qu’autour du trou noir, la matière arrachée à l’étoile partenaire forme ce qu’on appelle un disque d’accrétion qui tourne autour du trou noir, qui va progressivement spiraler vers l’intérieur en s’échauffant à des températures de plusieurs millions de degrés. Cela émet des rayonnements de très haute énergie qu’on appelle des rayons X.

C’est ce qui a fait que l’on a dû attendre pour les remarquer ?

Oui, c’est avec les années 1970 et les premiers télescopes à rayons X embarqués dans l’espace que cela a été rendu possible, puisque ceux-ci n’arrivent pas au sol, heureusement pour nous. Pour ce qui est de la représentation, nous avons des interprétations d’artistes où l’on voit effectivement une véritable aspiration des couches de l’étoile partenaire par le trou noir. Ces phénomènes se produisent extrêmement loin de la Terre, nous n’avons donc que des signatures indirectes à travers la distribution spectrale des rayons X.

Et est-ce que l’on sait ce qui arrive à la matière qui est aspirée ?

Non, c’est toute la question qui se pose, celle de savoir où va la matière et l’énergie qui sont aspirées. Nous n’avons aucune information. Ce qui se passe à l’intérieur ne peut pas être communiqué à l’extérieur. Le sort de la matière qui tombe dans un trou noir ne peut donc être décrit provisoirement que par des équations.

Qui nous disent quoi ?

Si l’on utilise les équations standards de la relativité générale, qu’on les extrapole jusqu’au bout, on aboutit à une absurdité physique qui serait un point singulier, c’est-à-dire un nœud de l’espace et du temps où tout devient infini. C’est ce caractère absurde qui a longtemps nui à la crédibilité des trous noirs dans le monde scientifique, y compris pour Albert Einstein.

Quand est-ce que cela a changé ?

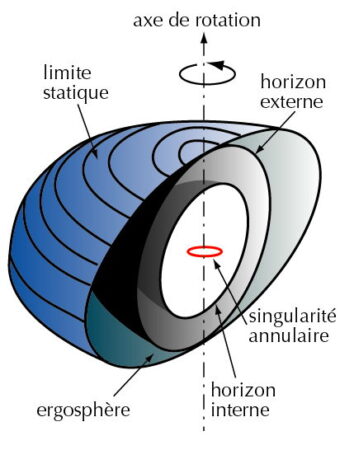

Avec les travaux théoriques des années 1960-70, notamment ceux de Roger Penrose, Stephen Hawking et Brandon Carter, on découvre qu’avec les trous noirs en rotation, c’est un peu plus subtil que ça.

Dans quel sens ?

Il n’y a pas un nœud central, il y a un anneau et il y a des trajectoires théoriques qui peuvent éviter l’anneau et ne pas s’écraser indéfiniment, ce qui est un petit peu plus plausible. Mais surtout, on soupçonne, même si l’on n’a pas de bonne théorie complète actuellement, qu’à une certaine échelle, la théorie de la relativité générale cesse d’être valable, tout simplement parce qu’elle n’incorpore pas les effets de la physique quantique.

Qu’est-ce que cela implique ?

Dans les conditions d’effondrement gravitationnel, et la même question se posera pour le Big Bang, il y a un moment où la matière aspirée doit être soumise à des effets de physique quantique en s’approchant de ce qui pourrait être la singularité. La plupart des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là estiment que des phénomènes quantiques vont éliminer la singularité en la remplaçant par divers processus.

Lesquels ?

Soit un rebond, c’est-à-dire qu’à une échelle très petite de taille, la gravité s’inverse, devient répulsive. Ça rebondit au lieu de s’écraser indéfiniment. Ou alors par des choses encore plus étonnantes et plus fascinantes dont on parle beaucoup, notamment dans la science-fiction, ces fameux trous de ver, c’est-à-dire ces passages, ces distorsions subtiles de l’espace-temps qui creuseraient des sortes de tunnels pour aller d’un point de l’univers à un autre.

À travers le trou noir ?

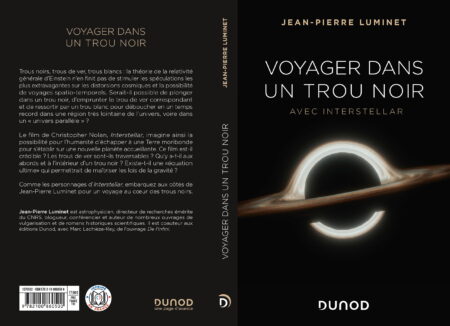

Oui, la bouche d’entrée, c’est lui. Et la sortie serait un trou blanc qui est inspiré de science-fiction, de Stargate jusqu’au film Interstellar, qui d’ailleurs fait l’objet de mon prochain livre qui s’intitule Voyager dans un trou noir avec Interstellar, où effectivement, je décode scène par scène tous les épisodes du film.

Lesquels ?

Les trous de ver, par exemple. Existent-ils, sont-ils traversables ? Sont-ils réalistes ? Mais aussi tous les phénomènes de distorsion, les dilatations temporelles, les phénomènes de marée.

Quelle est votre conclusion sur ce film ?

Le film est extrêmement intéressant. C’est un blockbuster hollywoodien qui a tenté d’incorporer des éléments de physique fondamentale, non pas de façon fantaisiste, mais sous la férule d’un conseiller scientifique, un de mes collègues, Kip Thorne.

Qu’a-t-on exigé de lui ?

Pour les zones gravitationnelles on lui a demandé de veiller à une certaine cohérence scientifique. À l’époque de la sortie du film, j’étais en contact avec Kip Thorne qui m’a cependant prévenu que les simulations numériques qui avaient été faites par l’équipe informatique du film, qui montraient le trou noir géant entouré d’un disque d’accrétion appelé Gargantua, n’incorporaient pas tous les effets que j’avais été le premier à calculer trente années auparavant. Il m’a raconté que le réalisateur et producteur, Christopher Nolan, avait des exigences non négociables pour le scénario. Il avait simplement demandé à Kip Thorne de rendre tout cela le plus cohérent possible, quitte à tirer un petit peu à l’extrême les spéculations théoriques.

Et c’est ce que Kip Thorne a fait ?

Oui, il a invoqué des théories encore en construction. Certaines sont d’ailleurs déjà éliminées aujourd’hui, mais elles ont au moins existé sur le papier à un moment donné.

C’est donc un film exigeant.

Plusieurs visions du film m’ont fait mieux apprécier la structure en boucle temporelle, qui n’est pas évidente. Quand on le regarde pour la première fois, on ne réalise pas qu’il y a des boucles temporelles dans le scénario. C’est un film remarquablement construit et qui a eu aussi le mérite d’intéresser beaucoup de jeunes à quelques grandes questions de l’astrophysique.

Dans votre ouvrage Le bâton d’Euclide, vous explorez comment, avec des moyens limités, les esprits des siècles précédant l’ère chrétienne parvenaient à réaliser de grandes découvertes, telles que le calcul de la circonférence de la Terre. C’est absolument captivant…

Oui, on en revient au rôle fondamental de l’imagination, de la créativité, que ce soit dans le domaine scientifique ou l’espace artistique. J’ai toujours eu une admiration sans borne pour la culture grecque, qui est à l’origine de la science, en tout cas en Occident, même si celle-ci a puisé dans les civilisations assyrienne, mésopotamienne et égyptienne.

Pourquoi cette admiration ?

En grande partie parce qu’ils ont fait le pari de la rationalisation. On commence avec l’École de Pythagore, ensuite Platon, puis l’École milésienne. Ils nous disent que l’univers est un cosmos, au sens étymologique du terme, c’est-à-dire un objet organisé, obéissant à des lois ordonnées. À l’origine, cosmos, cela ne signifie pas du tout l’univers matériel, mais la beauté, l’ordre, l’arrangement. Dans l’Iliade et l’Odyssée d’Homère ou chez Hésiode, il est utilisé dans ce sens-là, pas pour décrire l’univers.

Comment se manifeste cet ordre ?

À l’époque présocratique, on considère que ce sont les dieux qui décident de tout, l’homme n’a pas de libre-arbitre. Chez les héros de Homère, ce sont leurs dieux tutélaires qui se battent entre eux et décident du destin d’Achille, de Patrocle, d’Ajax, d’Ulysse. L’univers est soumis au caprice des dieux et n’est pas prévisible.

Et cela change…

Oui, le formidable pari qui est fait au sixième siècle avant Jésus-Christ, c’est que l’univers matériel est un cosmos. Il n’est plus soumis aux caprices arbitraires des dieux. Peut-être qu’il n’y en a pas d’ailleurs. La tâche du philosophe consiste à décoder ses lois.

Comment ?

Chez Pythagore, ça va être l’arithmétique, chez Platon, la géométrie, et ainsi de suite. C’est la naissance de la science. Mon admiration pour eux vient du fait qu’ils n’avaient que des moyens intellectuels. Les observations se réduisaient à ce qu’on pouvait voir à l’œil nu. C’est par exemple extraordinaire de suivre le raisonnement d’Aristarque de Samos.

Qu’a-t-il découvert ?

Il s’est dit qu’à la fin de la journée, au moment où il voyait à la fois un quartier de lune et le soleil en train de se coucher, il allait mesurer l’angle qui les séparait et utiliser les lois de la géométrie euclidienne appliquées à un triangle rectangle pour déterminer les distances relatives. C’est d’une beauté absolument aveuglante. Et c’est lui qui a en premier suggéré que la Terre tournait autour du Soleil et non l’inverse.

Et il n’était pas le seul…

Non, c’est pareil avec Ératosthène qui plantait des bâtons, mesurait les ombres projetées et a calculé ainsi, par des raisonnements mathématiques, la circonférence de la Terre. Tout part de la géométrie d’Euclide.

Vous avez rappelé que les trous noirs ont été pour la première fois envisagés au dix-huitième siècle. C’est également fascinant, car les moyens de la science étaient loin d’être ceux d’aujourd’hui. Comment des esprits à cette époque ont pu appréhender ce phénomène extrêmement complexe ?

Nous parlons ici du Britannique John Michell et du Français Pierre-Simon de Laplace. Je ne suis pas sûr qu’ils aient vraiment fait appel à leur imaginaire. Ils ont simplement appliqué les lois de la mécanique céleste nouvellement exposées par Isaac Newton, parmi lesquelles il y avait le concept de vitesse de libération.

En quoi consiste-t-il ?

Newton disait que lorsque l’on jette un caillou, il retombe sous les effets de la pesanteur avec une certaine trajectoire. Et donc, utilisant ces formules assez simples Michell et de Laplace en ont déduit qu’il pourrait exister des astres suffisamment massifs dans l’univers pour que la vitesse de libération atteigne la vitesse de la lumière, auquel cas la lumière ne pourrait pas sortir. Évidemment, ils n’avaient pas anticipé le trou noir au sens relativiste, c’est-à-dire un effondrement gravitationnel. Ils avaient cependant anticipé qu’il puisse y avoir des astres invisibles dans l’univers parce qu’ils sont tellement massifs, leur champ de gravité est tellement puissant que même la lumière reste prisonnière.

Et l’idée a été ensuite abandonnée ?

Oui, on l’a oubliée pendant près de deux cents ans. Pour en arriver à l’hypothèse que la lumière puisse être emprisonnée, ils avaient repris celle de Newton, selon laquelle elle était formée de corpuscules, que l’on appellera plus tard les photons. Or on considérait à cette époque que la lumière était une onde et donc ne pouvait pas être soumise à la gravité. C’est pour cela que ces idées ont été oubliées.

Dans le domaine scientifique, mais pas artistique.

Oui, dans l’esprit des écrivains romantiques, l’idée a survécu. Dans le milieu scientifique, il a fallu attendre la relativité générale pour retrouver l’influence de la gravitation sur la lumière, sur l’énergie en général.

Vous avez été ensuite le premier à simuler les distorsions optiques qui sont causées par le champ gravitationnel du trou noir. Comment avez-vous réussi cela ?

A l’Observatoire de Meudon où je venais d’arriver nous avions un seul gros ordinateur, sur lequel on écrivait un programme en Fortran. Il était un peu lent, mais il était capable de calculer les trajectoires des rayons lumineux et les distorsions optiques due à la forte courbure de l’espace-temps. Cependant je n’avais pas de logiciel pour produire la photographie virtuelle finale, je n’avais qu’un tableau de chiffres. J’ai donc finalisé la visualisation à la main.

A l’Observatoire de Meudon où je venais d’arriver nous avions un seul gros ordinateur, sur lequel on écrivait un programme en Fortran. Il était un peu lent, mais il était capable de calculer les trajectoires des rayons lumineux et les distorsions optiques due à la forte courbure de l’espace-temps. Cependant je n’avais pas de logiciel pour produire la photographie virtuelle finale, je n’avais qu’un tableau de chiffres. J’ai donc finalisé la visualisation à la main.

Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ?

Des simulations numériques ont ensuite été réalisées, mais pendant dix ans, cela n’a pas beaucoup avancé. Puis d’autres chercheurs ont commencé à s’intéresser à la question et avec l’évolution incroyable des moyens informatiques, les simulations sont devenues plus sophistiquées sans jamais s’écarter de l’imagerie initiale que j’avais calculée, simplement avec un peu plus de détails.

Quelque chose vous surprend dans ce que les ordinateurs arrivent à faire ?

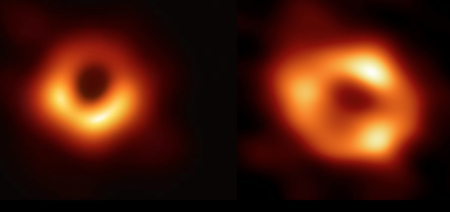

Quand j’ai fait ce calcul, en 1978, je n’imaginais pas que de mon vivant, on puisse arriver à disposer d’instruments capables d’une telle finesse de vue. Dans mon article, j’annonçais que si un jour on pouvait capter une première image télescopique d’un trou noir, ce serait celui de la galaxie Messier 87 où l’on supposait, à l’époque, que se trouvait un trou noir de cinq milliards de fois la masse du Soleil.

Cette première image vous semblait si éloignée ?

Oui, je n’imaginais pas que cela puisse être fait avant des décennies, tout simplement parce que même avec une masse aussi importante, compte tenu de l’éloignement, la taille apparente sur le ciel d’un gros trou noir tel que celui-là, c’est l’équivalent de la taille d’une pièce de monnaie sur la Lune.

C’est difficile même pour les instruments actuels ?

En effet, c’est extrêmement loin même pour les performances de télescopes spatiaux comme le Hubble Space Telescope ou le James Webb.

Comment y est-on arrivé ?

Le progrès a été fait par les radioastronomes. À l’époque où j’ai fait ce calcul, je ne connaissais pas ce qu’on appelle l’interférométrie radio à très longue base.

Qu’est-ce que c’est ?

Quand on a des radiotélescopes positionnés en différents points, on peut les coupler, les mettre en réseau. C’est l’interférométrie. Et à très longue base, cela signifie que s’ils sont largement séparés, en les couplant, on a l’équivalent d’un radiotélescope qui a la taille de la base entre eux. On ne sait pas le faire dans le domaine optique, mais on peut le faire dans celui de la radio.

Nous nous situons à quelle époque ?

Cela a été développé à la toute fin des années 1990. Et ce n’est qu’en 2000 que des chercheurs, qui avaient lu notamment mon article théorique, se sont dit : Mais est-ce qu’on ne pourrait pas mettre tout cela en œuvre ? Ils ont fait le calcul pour savoir quel type de réseau de radiotélescopes on pourrait utiliser sur Terre et avoir la finesse de vue nous permettant d’observer la galaxie Messier 87 et son trou noir, c’est-à-dire l’équivalent d’une pièce sur la lune.

Et quand cela s’est-il concrétisé ?

Avec l’Event Horizon Telescope, on a couplé des radiotélescopes qui étaient déjà en place, répartis sur toute la planète, en Antarctique, au Chili, à Hawaii, aux États-Unis, en Europe, etc. On a pu obtenir les premières reconstitutions.

A quoi ressemblent-elles ?

Ce ne sont pas des photographies. On parle souvent d’images télescopiques. Ce sont des reconstructions extrêmement complexes utilisant des masses de données absolument gigantesques qui ont été recueillies par chacune des unités du radiotélescope. Il a fallu beaucoup de simulations numériques pour arriver à reconstruire une image plausible.

C’est-à-dire ?

Il y avait plusieurs façons de reconstruire des images avec des logiciels. En comparant les simulations numériques, ils sélectionnaient celles qui étaient les plus proches de ce que la théorie attendait. C’est comme cela que l’image de Messier 87 a été réalisé en 2019, et ensuite l’image du trou noir galactique, en 2022.

Est-ce que vous voyez une passerelle entre le trou noir et la notion de néant ?

Cela dépend de la façon dont on définit le néant. Dans la strophe où Gérard de Nerval, que je rappelais au début, décrit le puits sans fond, il parle de « néant engloutissant les mondes les jours ». En revanche, pour les scientifiques, le néant n’a pas grand sens.

Pourquoi ?

Parce que c’est le rien, le vide. Or pour les scientifiques, le vide, c’est le vide quantique qui n’est absolument pas le néant, mais qui est, au contraire, un générateur de toutes les possibilités. Mais oui, le terme néant dans la mythologie évoque aussi la fin de tout et l’imaginaire peut associer l’idée du puits sans fond dans lequel tout disparaît à la mort.

Et pour beaucoup, la mort, c’est le néant.

En tout cas, ceux qui ne croient pas qu’il y ait une vie au-delà de la mort. On peut associer le néant à l’idée de mort dans notre imaginaire. Mais celui-ci nous joue beaucoup de tours.

Mais nous avons vu qu’il nous rendait aussi service.

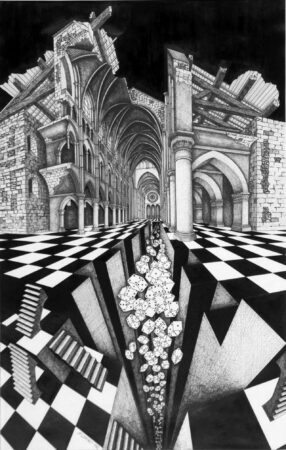

Oui, c’est grâce à l’imaginaire qu’on fait de la poésie, que l’on dessine un trou noir, ce que j’ai d’ailleurs fait. J’ai réalisé des illustrations à l’encre de Chine, dont une que j’ai appelé Le Trou noir. On n’utilise plus les équations, mais on met en œuvre d’autres circuits pour représenter d’une autre façon ces phénomènes-là. On peut en parler également en termes de philosophie, de métaphysique.

Oui, c’est grâce à l’imaginaire qu’on fait de la poésie, que l’on dessine un trou noir, ce que j’ai d’ailleurs fait. J’ai réalisé des illustrations à l’encre de Chine, dont une que j’ai appelé Le Trou noir. On n’utilise plus les équations, mais on met en œuvre d’autres circuits pour représenter d’une autre façon ces phénomènes-là. On peut en parler également en termes de philosophie, de métaphysique.

En parlant de philosophie, les notions de néant et de trou noir me font penser au philosophe irlandais George Berkeley qui disait en substance qu’il n’y a pas d’existence hors de la perception. Nous sommes au bord d’un gouffre métaphysique.

C’est intéressant de faire référence à Berkeley, qui est un représentant du solipsisme. D’une certaine façon, l’univers n’existe que parce qu’on l’observe. Et davantage qu’avec les trous noirs, c’est avec la physique quantique que l’on peut faire le lien. Dans le cadre de celle-ci, il existe des interprétations qui suggèrent que l’univers n’existe que parce qu’on le mesure d’une certaine façon.

Et le trou noir ?

Il existe dans son temps à lui. Dans notre temps à nous, il y a des distorsions temporelles qui tendent vers l’infini lorsqu’on touche au trou noir. Donc celui-ci n’est pas dans notre présent mais dans notre futur. Pour nous, aucun trou noir n’existe encore.

Pourquoi voit-on des objets qui n’existent pas réellement dans notre temps comme s’ils étaient déjà formés ?

La réponse est un peu subtile. La théorie dit qu’un astre en effondrement gravitationnel acquiert quasiment toutes les propriétés physiques des trous noirs un tout petit peu avant que l’horizon des événements ne se forme. C’est la raison pour laquelle l’image télescopique de M87 présente toutes les caractéristiques attendues d’un trou noir, alors que dans notre temps à nous, ce dernier ne s’est pas encore vraiment formé…

Est-ce que par vos dessins, vous dites, entre les lignes, que la science, parfois, ne suffit pas ?

J’ai toujours dit que la science ne dit pas tout sur le monde, certaines choses lui échappent. C’est un outil fantastique. Elle s’appuie sur des observations, des expériences, mais il convient de les confronter. Les démarches artistiques utilisent un langage complètement différent, d’autres façons de voir et de comprendre le monde qui nous entoure.

Depuis quand avez-vous ce rapport à l’art ?

J’ai suivi cette carrière de chercheur scientifique parce que j’avais des facilités en mathématiques quand j’étais enfant. Mais ce qui m’intéressait de prime abord, c’était le dessin, la peinture, la musique et l’écriture poétique, que j’ai pratiqués bien avant de faire de la science. Les mathématiques m’ont apporté beaucoup de satisfaction parce qu’elles correspondaient tout à fait à mes appétences pour l’abstraction, mais cela ne suffisait pas.

Pourquoi être devenu chercheur alors ?

Parce que j’ai compris que la recherche théorique était tout aussi créative et faisait appel à l’imagination. J’ai compris que c’était semblable au métier de musicien professionnel, ce que j’aurais beaucoup aimé être, car la musique est une de mes plus grandes passions.

Vous n’avez pas abandonné ces activités en devenant chercheur ?

Au contraire, je les ai d’une certaine façon renforcées, en essayant constamment d’établir des liens entre art et science. Pas toujours de manière très consciente, d’ailleurs. Je me suis aperçu qu’il y a souvent eu des influences souterraines. Mes recherches théoriques sur la topologie, autour des formes possibles de l’univers, ont par exemple influencé l’évolution de mon écriture poétique.

De quelle manière ?

Mon écriture a évolué vers une forme de plus en plus topologique, s’éloignant totalement de la linéarité. Je suis convaincu qu’un chercheur créatif le sera encore davantage s’il ne se limite pas à sa seule discipline. La curiosité est essentielle, même sans pratiquer d’autres domaines, mais en s’y intéressant : être mélomane, amateur d’art, par exemple.

Le philosophe Georges Vallin a dit : Le doute métaphysique transcende radicalement l’ordre de l’objectivité en général. Est-ce que ce doute ne manque pas parfois aux scientifiques pour être transcendés ?

Oui, il manque effectivement à beaucoup, mais pas à tous. Ce doute fondamental, capable de mener à une perception transcendante, dépasse le matériau, la matière sur laquelle on travaille ainsi que les moyens utilisés pour réfléchir et avancer. Ces autres approches — la musique, les arts plastiques, la poésie, l’écriture — nourrissent une forme de transcendance. Cela permet d’aller au-delà de ce que la science peut nous révéler. Je rejoins ainsi ce que j’évoquais tout à l’heure : selon moi, la science ne dit pas tout sur le monde. Mais cette opinion n’est pas universellement partagée.

Vraiment ?

Non, certains, notamment parmi les physiciens, ont même parlé d’une théorie du tout, prétendant pouvoir tout décrire. Une idée qui, à mon sens, relève d’une grande naïveté.

Il me semble aussi. Les limites de la science ne sont-elles pas aussi celles du langage ?

Oui, mais il faut distinguer entre les différents types de langage. Dans certains domaines scientifiques, et particulièrement dans le mien, le langage véritable, ce sont les mathématiques.

Est-il cependant parfait ?

Pas forcément. On sait, grâce au fantastique travail de Kurt Gödel et à ses théorèmes d’incomplétude, que ce langage, considéré pendant un temps comme suprême, possède lui aussi des limites. Galilée lui-même affirmait que l’univers était écrit dans un livre dont les mots sont les triangles et les figures géométriques, et qu’il s’agissait là du langage ultime.

Ce que Gödel a contesté.

Oui, il a démontré que même les mathématiques ne peuvent pas tout dire sur le monde. Tout système d’axiomes contient nécessairement des propositions indémontrables. C’est pour cette raison que des compléments aux mathématiques sont nécessaires, bien qu’ils ne puissent jamais tout expliquer.

Donc aucun langage ni aucune combinaison de langages ne dira tout sur le monde ?

C’est une question fondamentale, et le théorème d’incomplétude de Gödel est une des réponses les plus marquantes. On n’en parle pas assez, et pourtant il prend tout son sens lorsqu’on aborde des sujets comme l’intelligence artificielle et les idéologies qui en découlent, et qui sont parfois dangereuses, notamment le transhumanisme.

Pourquoi ?

Car on oublie souvent que ces idées reposent sur l’affirmation que l’intelligence artificielle surpassera les capacités humaines. Ce qui est vrai si l’on parle des capacités algorithmiques, c’est-à-dire des capacités de calcul. Mais la vraie question est : est-ce que tout est algorithme ?

Et la réponse ?

Cela nous conduit à des zones d’ombre, notamment sur le fonctionnement du cerveau humain. Personnellement, je suis convaincu qu’il n’est pas entièrement algorithmique. Mais, bien sûr, je ne peux pas le prouver, c’est davantage une position philosophique. Les neurosciences n’apportent pas de réponse définitive à ce sujet. Si le cerveau n’est pas entièrement réductible à des algorithmes, alors l’intelligence artificielle ne pourra pas créer ou raisonner de la même manière que le cerveau humain.

Pourquoi ?

Parce que, comme le montre le théorème de Gödel, l’algorithme ne peut pas tout expliquer. Il y a une nécessité, une capacité, à le dépasser, à sortir de ce cadre. C’est un débat immense, et nous sommes en plein dedans.

À cause de l’intelligence artificielle ?

Oui, ses prouesses actuelles transforment le monde à une vitesse vertigineuse. Cela pourrait bien être la plus grande révolution de l’histoire de l’humanité. Mais c’est une révolution qui comporte aussi des dangers, car elle remet profondément en question notre propre nature, ce que nous sommes en tant qu’êtres humains.

Vous parlez de dangerosité, mais en même temps, vous montrez une voie qui permet de rester un minimum optimiste. Vous dites que tout n’est pas algorithmique, qu’il existe quelque chose au-delà. En philosophie, dès le début du vingtième siècle, Henri Bergson évoquait déjà l’intuition.

Bien sûr, mais comme je le dis, je ne peux pas le démontrer. Aujourd’hui, il y a une tendance à oublier cet aspect. Beaucoup sont tellement fascinés par les performances de l’intelligence artificielle, qu’ils en viennent à croire qu’elle peut même supplanter la création artistique. On demande à une intelligence artificielle : Écris-moi un livre sur tel sujet, compose-moi une chanson sur tel thème, et elle produit quelque chose qui peut sembler remarquable.

Comment la prendre en défaut ?

Il faut être un artiste soi-même pour discerner que ces créations ne sont pas véritablement nouvelles, qu’elles relèvent d’une reproduction ou d’une imitation, mais même là il est facile de s’y laisser prendre. À mesure que l’intelligence artificielle continuera de progresser, cette distinction entre création humaine et production artificielle deviendra de moins en moins évidente.

Cela soulève une question essentielle : y aura-t-il encore des créations authentiquement humaines en littérature, en musique, et même dans les sciences ?

Certains pensent que l’intelligence artificielle pourrait parvenir là où nous échouons, notamment dans des domaines comme la physique fondamentale. Cela fait soixante ans que nous, humains, peinons à élaborer une théorie complète de la gravitation quantique. Les théories des cordes, la gravité quantique à boucles, tout cela reste fascinant, mais pour l’instant, aucun de ces modèles n’a véritablement abouti. Il y en a qui pensent que l’intelligence artificielle pourrait nous donner la solution.

Et vous ?

Moi, je n’y crois pas du tout, parce qu’il faut inventer et non combiner. Pour l’instant, l’intelligence artificielle ne fait que combiner, elle n’invente pas. Mais ses chantres nous disent qu’elle y arrivera un jour.

Dans ce rapport au progrès, je perçois une certaine marchandisation du monde, de l’art aussi. Pensez-vous que cette marchandisation menace le savoir et sa transmission ?

Oui, évidemment. C’est probablement l’un des plus grands fléaux de notre époque : la marchandisation de tout. Cela dit, avec l’intelligence artificielle, nous disposons d’un outil que nous n’avions pas auparavant, tout comme l’arrivée de l’ordinateur a marqué une révolution en son temps. Un outil, cependant, peut être utilisé de différentes manières, à bon ou à mauvais escient. Cela dépend des idéologies qui en découlent. Par exemple, le transhumanisme n’est pas une science en soi, mais une idéologie qui exploite les concepts issus de l’intelligence artificielle.

Avez-vous un exemple de l’intelligence artificielle utilisée à bon escient ?

Des outils comme ChatGPT représentent aussi une forme de transmission du savoir tout à fait extraordinaire. Il combine les informations disponibles et les exprime de manière synthétique et analytique. Cela peut être une véritable aide à la passation de connaissances. J’ai des amis qui m’ont confié qu’ils utilisent désormais cet outil dans leur pratique. L’un d’eux, compositeur, me racontait que lorsqu’il s’interroge sur des subtilités harmoniques ou des concepts musicaux complexes, il ne demande plus systématiquement à ses collègues musiciens. À la place, il pose sa question à ChatGPT et obtient une réponse en quelques secondes, souvent d’une grande pertinence.

Pour continuer sur cette vague positive, il y a aussi une pure joie dans vos activités artistiques, non ?

Absolument. Et puis, au-delà des nobles et belles intentions que l’on peut y voir, il y a aussi une part d’égoïsme, tout simplement parce que j’aime écrire. J’ai publié des romans et d’autres ouvrages, mais je ne pratique pas ces activités uniquement pour transmettre de grands messages ou pour éduquer l’humanité. Certes, si des messages passent à travers ces œuvres, tant mieux, mais à la base, il y a avant tout le plaisir personnel.

Vous avez la même approche avec les autres arts ?

Oui, j’aime pratiquer la musique, les arts plastiques, et d’autres formes d’expression, non pas dans un but strictement altruiste ou utilitaire, mais parce qu’ils offrent un plaisir unique. Ces activités permettent d’explorer des registres mentaux très différents, qui enrichissent à la fois l’imaginaire et la perception que nous avons du monde.

Il n’y a donc pas d’obligation de hiérarchiser art et science.

Absolument. Je me suis toujours insurgé contre ce clivage que l’on impose, notamment en France et dans d’autres pays, entre disciplines artistiques, perçues comme créatives et émotionnelles, et disciplines scientifiques, souvent jugées rationnelles, froides, et dépourvues d’émotions.

Pourquoi ?

Je trouve cette dichotomie complètement absurde, car elle ne correspond pas à mon expérience personnelle. Depuis toujours, je cherche à montrer les véritables ponts qui existent entre la science et certaines formes d’expression artistique. Cela dit, il faut rester nuancé : tout ne se confond pas non plus, chaque domaine conserve ses spécificités.

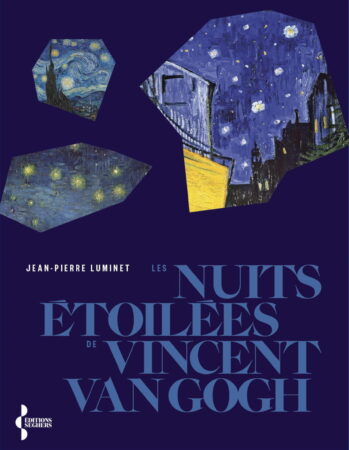

En parlant d’osmose entre ces deux activités humaines, vous avez défini la nuit et la date exacte à laquelle Vincent Van Gogh a peint La Nuit étoilée, en vous appuyant sur la position des étoiles.

Dans ce contexte, un peu de science astronomique permet de décoder certains aspects de son imaginaire, des éléments qu’il n’a pas nécessairement exprimés de manière explicite, que ce soit dans sa correspondance ou ailleurs. C’était une expérience fascinante, une rencontre entre deux univers qui, loin de s’opposer, se complètent.

Dans ce contexte, un peu de science astronomique permet de décoder certains aspects de son imaginaire, des éléments qu’il n’a pas nécessairement exprimés de manière explicite, que ce soit dans sa correspondance ou ailleurs. C’était une expérience fascinante, une rencontre entre deux univers qui, loin de s’opposer, se complètent.

Un autre de vos thèmes de prédilection est la défiance envers la science, qu’elle provienne des religions ou de certaines idéologies. Cette méfiance a-t-elle évolué au fil des siècles ?

Elle a toujours existé, mais sous des formes et à des degrés variés. Parfois, cette défiance peut être compréhensible, voire pertinente, notamment face à une certaine instrumentalisation de la science. Prenons l’exemple de la pandémie de COVID-19. On a entendu tout et son contraire, des discours parfois aberrants dans les deux sens. Cette période a révélé une méfiance légitime envers des discours scientifiques téléguidés par des autorités sanitaires dont les motivations n’étaient pas toujours purement scientifiques, mais souvent politiques ou économiques.

Par exemple ?

La marchandisation, notamment autour des vaccins, a également renforcé cette méfiance. Dès que la science perd son indépendance et se soumet à des pressions extérieures, la défiance devient justifiée. Cependant, il faut faire attention à ne pas sombrer dans les excès, comme ceux des théories complotistes ou du rejet systématique.

Il y a des différences avec la défiance des siècles passés ?

Aujourd’hui, cette méfiance est différente de celle qu’on pouvait observer autrefois, lorsque les religions s’opposaient frontalement aux découvertes scientifiques. Ce n’est plus le même registre. Mais les discours scientifiques dévoyés, qui se prêtent à des manipulations, risquent de généraliser cette défiance à l’ensemble du domaine scientifique, ce qui serait une dérive inquiétante pour l’avenir.

Comment pourrait-on basculer vers un extrême ?

Je pense qu’il était pertinent de se méfier des discours trop orientés, comme ceux qui entouraient l’efficacité des vaccins à ARN ou d’autres sujets similaires. Il est normal de s’interroger, sans pour autant sombrer dans le camp des complotistes ou des discours absurdes, tels qu’on en a vu circuler. Le problème aujourd’hui, c’est qu’absolument tout est débattu, par n’importe qui, sur internet. Des concepts fondamentaux comme le Big Bang ou la nature des trous noirs se retrouvent contestés de manière non fondée. Cela rend difficile de maintenir un équilibre.

Il faut aussi reconnaître la diversité des disciplines scientifiques.

Oui, les méthodes et principes de la physique fondamentale n’ont presque rien en commun avec ceux des sciences du vivant, comme la biologie, et encore moins avec les sciences médicales, qui ne sont pas vraiment des sciences fondamentales mais plutôt des recherches empiriques. Chaque domaine a ses spécificités, et appliquer une prétendue méthode scientifique universelle à tous ces champs ne mène pas toujours à des résultats pertinents. Ce glissement vers un extrême se produit quand on oublie cette variété et qu’on tente d’uniformiser ou de généraliser des principes qui ne sont pas adaptés à chaque discipline. C’est là que naissent des malentendus et des critiques mal informées, qui peuvent affaiblir la confiance envers la science dans son ensemble.

On bascule dans l’extrême opposé de ce qu’a pu être la perception de la science au Moyen Âge, où la défiance à son égard était presque instinctive. Aujourd’hui, on exige une adhésion totale et sans concession au discours scientifique, quel qu’il soit, comme s’il détenait la vérité absolue sur le monde. Cette posture n’est-elle pas tout aussi problématique ?

On tend à sacraliser la science, oubliant qu’elle peut être détournée de son essence pour servir des objectifs idéologiques ou politiques. Ce n’est pas une nouveauté ; des exemples comme la science de Trofim Lyssenko sous le communisme montrent comment des idées scientifiques ont été manipulées pour soutenir une doctrine. Même si ces dévoiements actuels n’ont pas la même nature, ils obéissent à une logique similaire : transformer un contenu scientifique pour promouvoir une politique ou une gouvernance.

Comment luttez-vous contre cela ?

J’ai opté pour une prise de parole publique et assumée. Durant la pandémie, j’ai tenu un journal où j’ai exprimé mes doutes et ma colère face à la manière dont toute réflexion divergente était systématiquement écartée ou caricaturée comme complotiste. Cette approche, à mon sens, ne fait qu’aggraver les divisions et alimenter une méfiance contre-productive.

J’ai opté pour une prise de parole publique et assumée. Durant la pandémie, j’ai tenu un journal où j’ai exprimé mes doutes et ma colère face à la manière dont toute réflexion divergente était systématiquement écartée ou caricaturée comme complotiste. Cette approche, à mon sens, ne fait qu’aggraver les divisions et alimenter une méfiance contre-productive.

Vous n’étiez donc dans aucun camp.

Je ne me suis pas exprimé pour soutenir une idéologie, mais pour défendre une idée fondamentale : le vrai progrès repose sur le dialogue, sur l’écoute des points de vue différents et sur le respect de l’altérité de la parole. C’est dans cette confrontation constructive que les idées mûrissent et se raffinent.

Cela a dû vous valoir des incompréhensions, n’est-ce pas ?

Évidemment, cette prise de position m’a valu de me faire des ennemis dans certains cercles scientifiques, mais aussi des soutiens inattendus. Des collègues sont venus me voir pour me dire que j’exprimais tout haut ce qu’ils pensaient tout bas, mais qu’ils n’osaient pas dire, par peur des répercussions. Cela m’a conforté dans l’idée qu’il est essentiel de défendre une liberté d’expression éclairée, même dans des contextes tendus.

Le doute doit être au centre de tout ?

Ce doute, chez moi, est profondément enraciné dans ma nature même. Il a été ensuite conforté par la lecture des essais de Montaigne, notamment dans une partie extraordinaire qui s’appelle Apologie de Raymond Sebond. C’est un vaste ensemble dans les essais de Montaigne où il discute des vertus de ce qu’on appelle le scepticisme, c’est-à-dire ne jamais accepter une parole sans la discuter. Montaigne, justement, à son époque, fait allusion à la théorie copernicienne. Il n’est pas astronome, il ne prend pas parti, mais il dit qu’au moins, on ne devrait pas la rejeter a priori sous prétexte qu’elle va à l’encontre de l’enseignement d’Aristote ou de celui de l’Église. Il propose de mettre en œuvre un mode de pensée sceptique : on examine un objet, on réfléchit dessus, on pèse le pour et le contre.

Où en sommes-nous aujourd’hui, est-ce que nous savons ce que nous ne savons pas ?

Pour moi, nous sommes encore dans les balbutiements du savoir. Même si, au moins dans les sciences de l’univers, nous avons des outils et des théories qui paraissent extraordinairement sophistiqués pour décrire l’évolution des étoiles, l’expansion de l’univers, et tout un ensemble de phénomènes, nous restons encore aux prémices de la compréhension de cet univers dans lequel nous sommes.

Quels sont les domaines où nous avons le plus de chemin ?

Je pense que nous progressons lentement dans les sciences du vivant, par exemple. La biologie reste une discipline largement empirique, non formalisée et non mathématisée, parce qu’elle est bien plus complexe que la physique de la matière et de l’énergie. Nous y trouvons presque tout de ce qui touche au fonctionnement du corps humain.

Cela pose des questions sur la médecine, non ?

Oui, en particulier sur les médecines alternatives, que la doxa scientifique tend souvent à balayer en les qualifiant de foutaises. Moi, je n’en sais rien, mais je pense qu’il ne faut pas les écarter d’un revers de main, car le corps humain et l’interaction corps-esprit sont d’une subtilité telle que nous ne comprenons toujours pas vraiment ce qui se passe. Tout reste à explorer aujourd’hui. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que nous comprenions vraiment l’ampleur de notre ignorance ou tout ce qui reste à découvrir.

Bonjour !

Heureux qui comme Ulysse a fait ce beau voyage…

Lire d’un bout à l’autre ce billet splendide du chercheur qui roule dans la nuit sous une pluie d’étoiles.

Des petits trous, des petits trous…Des noirs et des blancs et même de ver, dans l’attente du vair qui aspire à sa mesure.

Il y a en tel billet, pour le béotien qui le lit, quelque chose qui tient de “l’art, la vie” dont les lettres transposées font “Le

travail”. En ce même jeu de lettres, prisé, on le sait, par le pianiste et le physicien, on dira que Monsieur Luminet

travaille dans le domaine de “idées soignant les âmes” qui font apparaître dans leurs vingt lettres interverties “Les

essais de Montaigne”…Points de suspension obligent, ces fameux trous de l’âme, si chers à L-F Céline.

Sur telle lancée, on dira que “les trous noirs” / “sont irrésolus” et en avant la musique des anagrammes.

On connaît le refrain et si nos savants y trouvent un sens caché du monde, ce n’est pas ça qui le fait changer.

“Cosmose” disait le poète écossais, breton de “La figure du dehors” qui s’en est allé…

Rimbaud, système solaire ou trou noir ? titrait Étiemble.

On vibre de cet “ailleurs poétique” tout au long de ce billet et au bout du conte / compte, on se retrouve à la fin du

voyage mis à nu. Beau tableau final qui nous invite, peut-être, à la neuve idée du bonheur où l’érotisme en serait la

croyance.

Pour l’heure, en tout cas, beaucoup sont dans le trou sans savoir comment s’en sortir.

Des citoyens contribuables ont permis à plus d’un, en leur faisant la courte échelle, de voir le jour.

Dans les laboratoires d’utilité publique, on est plutôt bien payé et c’est tant mieux !

Oui, mais en toute chose il faut considérer la fin, comme il est dit dans la fable si instructive “Le renard et le bouc”.

“Comme un prêtre dans la mine”, en suivant l’anagramme de ce syntagme, le “Président Emmanuel Macron”

visiblement n’y peut rien changer, le pauvre !

Et dans la cité des travailleurs de la preuve, chère à l’auteur du “Rationalisme appliqué”, on cherche toujours à savoir

comment faire pour refaire les têtes bien faites et le bâton du scientifique ne fait pas des étincelles, palsambleu !

Dans son ouvrage “Littérature et complexité”, Daniel Parrochia en appelle à un au-delà de la politique et de la science.

Alors, qui peut nous montrer de son doigt de fée, cette planète de rêve, nous orienter vers cet horizon non humain,

nous conduire sur les rivages de cette contrée lointaine, aux rades inconnues ?

Amicalement

Roxane

Pour Jean-Pierre, Guillaume et Stéphane

Bonjour les amis !

Dans le blogue d’un ami qui publia en partie Louis Aragon dans la Pléiade, j’ai trouvé une sacrée discussion entre un médecin psychiatre, une caissière de supermarché et une voyageuse aucunoise nommé Personne.

Vous pouvez en prendre connaissance en lisant les derniers billets et commentaires du blogue “Le randonneur pensif” de Daniel Bougnoux.

Quelle ne fut pas ma surprise, hier, dimanche 23 février, en découvrant ce message signé “Ladenret” !

Voir plus bas.

Un être qui se dit de nulle part mais quand même bien au courant de ce qui se passe sur notre vieille terre.

Mais qui c’est celui-là ? Qu’est-ce qu’il fait ? Je n’ai pas vu sa bagnole ni son vaisseau spatial, les gars !

Ce qu’il nous raconte va dans le sens de mes idées et je trouve qu’il n’est pas à côté de la plaque l’alien, mes bons amis.

J’aimerais bien déjeuner avec ce type, au café de flore, aux Deux Magots ou dans une petite auberge de la France profonde pour savoir ce qu’il a dans le corps, si tant est qu’il en est un, aussi subtil soit-il.

Mais comment s’y prendre ?

Auriez-vous une idée lumineuse pour établir le contact ?

Merci d’avance

Cordialement

M L

*

Ladenret

23 février 2025

Bonjour Madame Personne !

Je me présente : je m’appelle Ladenret et je suis tenté de vous dire que je suis de nulle part.

En mon néant, je vous ai vu passer sur votre jars magnifique.

Dans la vallée, chère aucunoise, je vous ai vue s’élancer tout schuss des cimes et des faîtes, tel un éland d’Afrique, vers je ne sais quelle ligne d’arrivée et pour ne rien vous celer, je vous ai même suivie jusqu’à vos fourneaux pour vous voir préparer une sacrée garbure, dont mon petit nez a perçu les divins arômes. Je suis persuadé que cette soupe – de la vraie, pas en boîte ou en sachet – faite avec vos choux à vous, du Bacalan hâtif, sans doute, va enchanter plus d’un de mes congénères, gente dame de la planète Terre.

Alors, s’il vous plaît, mettons-nous à table, palsambleu, comme on dit, chez vous ! Sans oublier d’inviter l’amphitryon de votre blogue absent des agapes littéraires des commensaux de Médium-n° 28, avec un ministre à la page.

Qu’il était beau ce discours du vingt-huit mai mil neuf cent cinquante-neuf, prononcé à Athènes, par Monsieur André Malraux. Il se termine sur un mot, un joli mot : « aurore » :

« Et si cette nuit est une nuit du destin – bénédiction sur elle, jusqu’à l’apparition de l’aurore ! »

Je me souviens…

Non, il n’était pas le ministre de celui nommé par le brigadier Coussinet, s’adressant à Monsieur Schopenhauer, en ces termes :

« Demain, le notaire, le docteur, le pharmacien, vont voir des soucoupes! J’en verrai dans mon potage ! Le préfet en verra sur sa descente de lit ! Et si ça continue Giscard va en voir dans le soutien-gorge d’Anne-Aymone ! »

Monsieur Valéry Giscard d’Estaing était le président de la république française en mil neuf cent soixante-seize, année où il a publié, en septembre, son projet pour Marianne et pour Gavroche. Cette année-là, André Malraux s’en est allé dans un rayon de lumière…

L’année suivante, en décembre, l’auteur de « Démocratie française » s’est plu à ajouter à son livre, une préface inédite où l’on peut lire, cette conclusion :

« D’abord rechercher l’excellence (…) être une nouvelle Grèce. Puis aider à germer les idées qui conduiront la survie politique du monde et celle de notre espèce. Le laboratoire où elles se cherchent ne peut pas être localisé. Je souhaite qu’il soit proche de nous. Mais le jour où la lumière d’une nouvelle idée civilisatrice s’allumera quelque part, j’assure que nous serons les premiers à la reconnaître. (Authon, décembre 1977) »

Cette année-là, La France remportait l’Eurovision avec une inoubliable chanson… Et elle avait vingt ans votre égérie de la cité des étoiles qui devint ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies, après s’être envoyée en l’air, comme astronaute du CNES en effectuant un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. Elle est l’auteur d’un chapitre dans le beau livre intitulé « Lettre à tous ceux qui aiment l’école » sans faire la différence entre une locution adverbiale et un substantif, page 166. Dans les chaumières de France et de Navarre, cette imprécision a dû faire grincer les dents des pauvres gens, si tant est qu’ils en eussent, à la vue de ce trait d’union inapproprié.

Peut-être que Littré s’éloigne de « La Chaire du génie » où, chère amie terrienne, on trouve l’anagramme de « Claudie Haigneré ».

Et la soupe dans tout ça, sa soupe à la belle de l’espace ?

Voyez plutôt ce qu’elle nous disait au Banquet scientifique scientifico-culinaire à l’occasion de l’ouverture de la Fête de la science à Paris, le 15 octobre 2002 :

« Nous savons tous, pour en avoir fait un jour le constat émerveillé, à quel point les enfants et les jeunes sont fascinés par tout ce qui touche à la préparation des repas ; nous avons des souvenirs d’enfance ou des images d’enfants affairés avec une cuillère en bois découvrant, de manière à la fois simple et ludique, certains des principes élémentaires de la matière. La démarche de la cuisine scientifique paraît alors s’imposer elle-même en ce qu’elle permet de transmettre aux plus jeunes ces briques élémentaires d’une culture générale scientifique.

En cette matière nous sommes tous également appelés à redevenir des enfants, le temps de nous étonner qu’on puisse préparer une mousse au chocolat sans uf(sic) ou une mayonnaise sans moutarde. Les émulsions, mousses, aspics et soufflés voient ainsi leur sens enrichi d’une dimension physico-chimique qui comblent (sic) en nous le curieux qui s’ignore. Sans oublier le plaisir gastronomique que ne peuvent manquer de produire ces réalisations audacieuses » (Fin de citation)

Si loin, à des parsecs de la soupe aux choux de Madame Personne, d’Aucun !

Par ici la bonne soupe et suivez mon regard :

Le journal brandissant « la « canne de l’anarchie » qui cache en ses lettres transposées « Le canard enchaîné », mentionne son salaire de 21 000 €/mois, ainsi que des rémunérations complémentaires liées à ses mandats d’administratrice de fondations : « elle a pu conserver son statut international dérogatoire, et donc échapper au régime fiscal français. » ( Le Canard enchaîné, no 4920, 11 février 2015.)

Donc, rêver d’avoir les fesses en l’air, telle cette française Uranie…Pourquoi pas? Mais pour quoi faire, gente dame ?

En bas, sur le plancher des vaches, où il faut attendre plus de deux ans pour percevoir, en travaillant, le salaire mensuel mirifique de la citoyenne encensée et décorée de partout, Mme Haigneré, on fait ce qu’on peut avec ce que l’on a…les pieds bien sur terre.

Et peut-être, dans la nuit froide et noire, éclairé par quelques rares lucioles, apercevoir dans le taillis, une minuscule chaumière où riche ou pauvre, peut venir pour un sourire, manger la soupe…

Une chaumière où il y a Personne, ce très beau nom à la page des « Regards » du physicien, en quête de réel.

Ladenret