« Je veux dessiner chaque jour, afin d’emporter avec moi les croquis des endroits dont je désire conserver le souvenir »

On ignore généralement que Félix Mendelssohn (1809-1847), compositeur, chef d’orchestre et pianiste prodige du début de la période romantique, fut également un dessinateur et un peintre amateur accompli.

Dans l’environnement intellectuel et culturel de sa famille (son père, Abraham Mendelssohn, était fils du philosophe Moses Mendelssohn), Félix – ainsi que sa sœur Fanny – reçoit en effet une éducation humaniste des plus abouties, laquelle comprend naturellement le dessin. Surdoué dans toutes les matières qu’il touche (Liszt admirera sa capacité à jouer, en plus du piano, le violon, l’alto, et le violoncelle, et sa connaissance aboutie des langues vivantes et anciennes), Félix s’adonne donc au dessin et à la peinture – essentiellement l’aquarelle.

Les voyages faisant également partie de sa formation, dès 1829, il part pour un voyage en Angleterre et en Écosse.

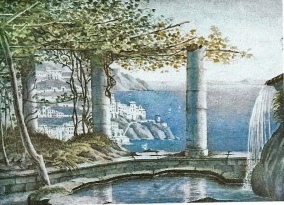

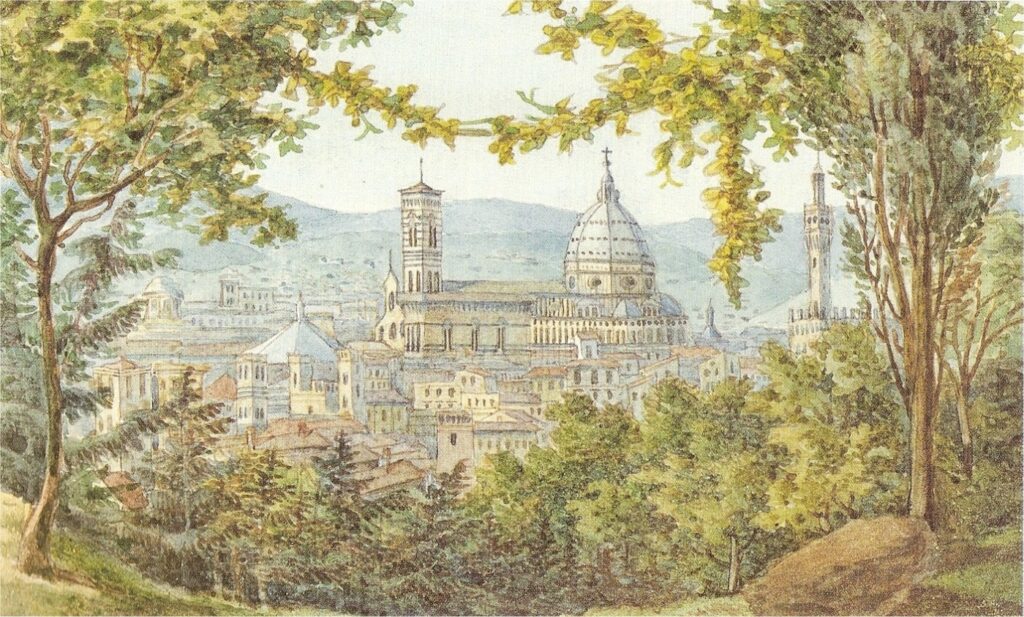

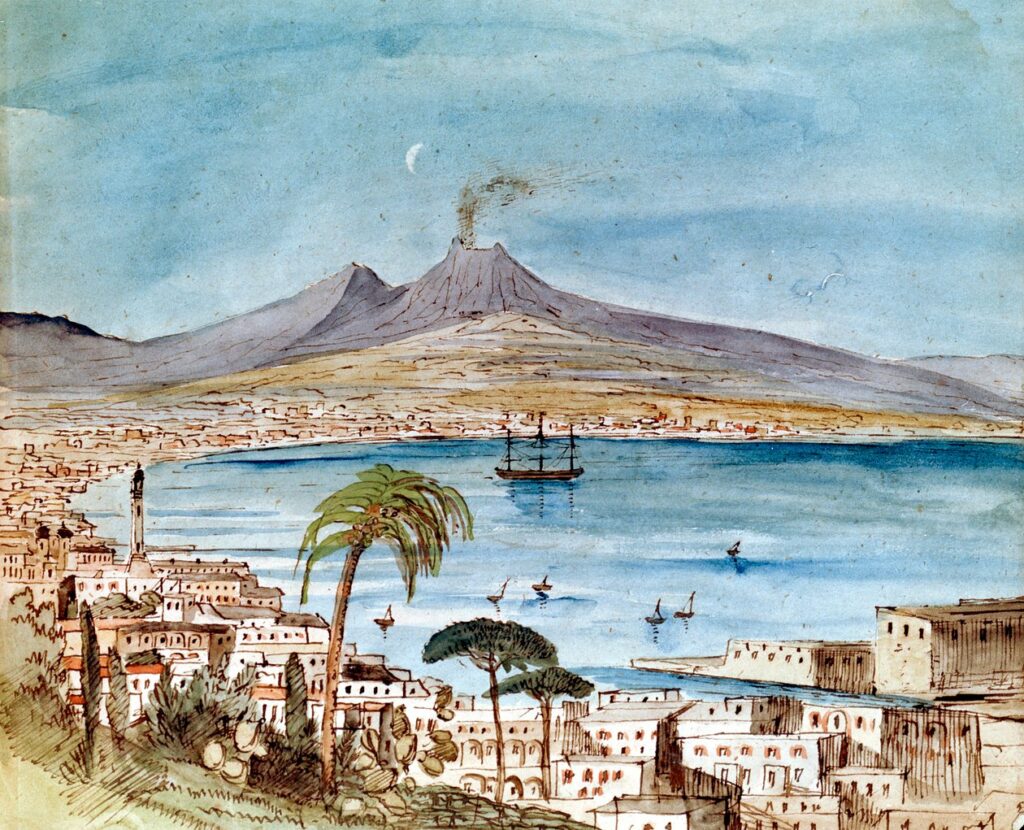

En 1831, après avoir été présenté à Goethe à Weimar (qui l’a comparé à Mozart) et la lecture de son « Voyage en Italie », il séjourne longuement dans ce pays, notamment à Rome (où il rencontre Hector Berlioz, alors pensionnaire à la Villa Médicis), et Naples.

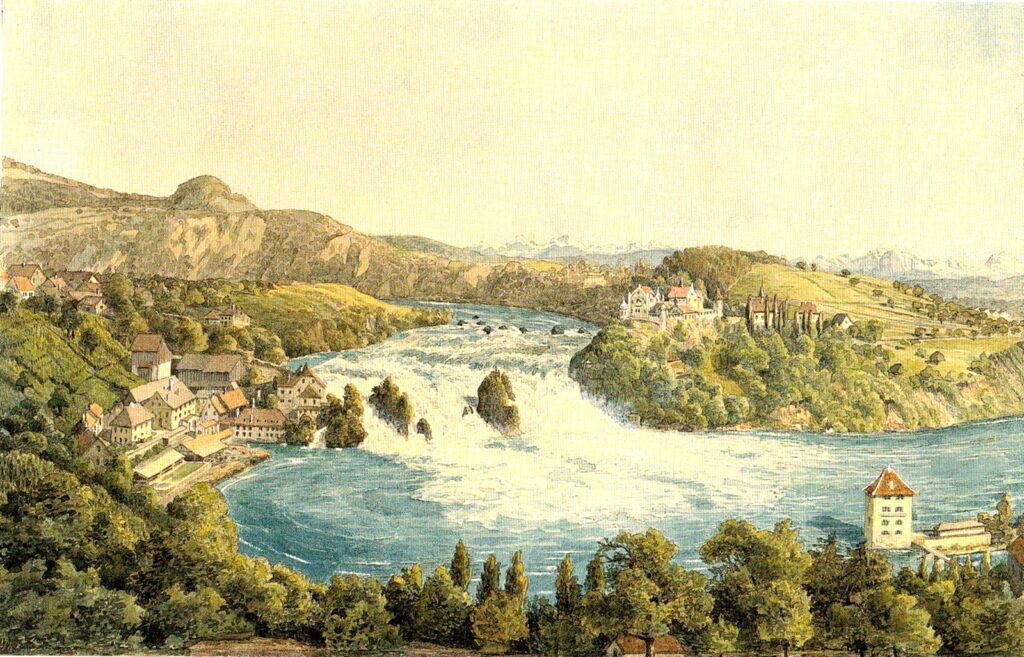

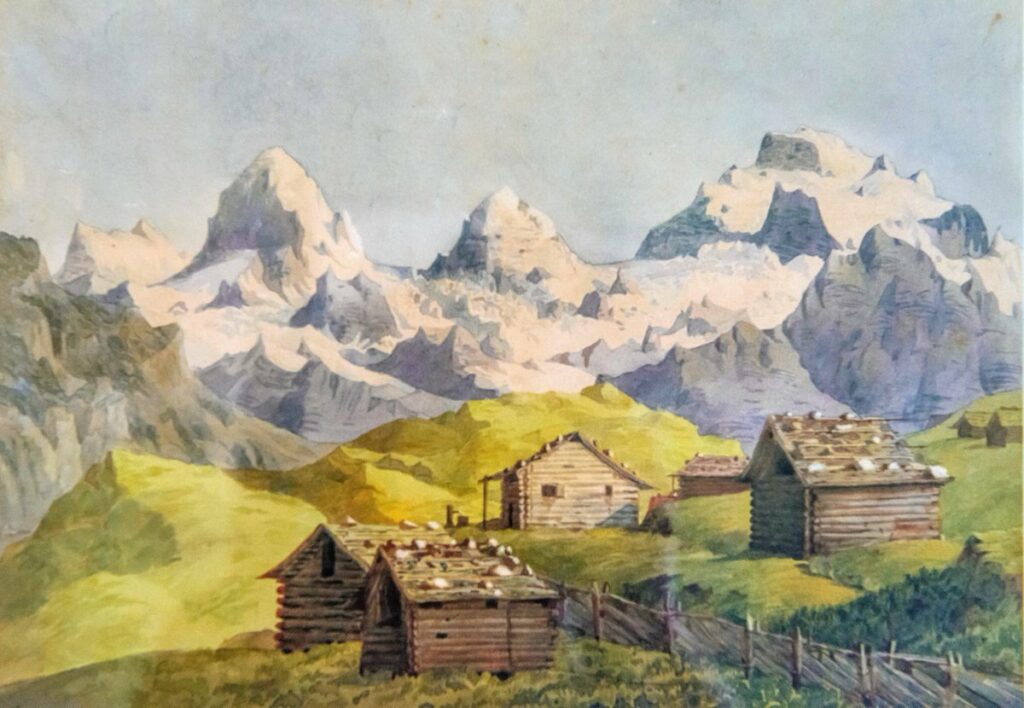

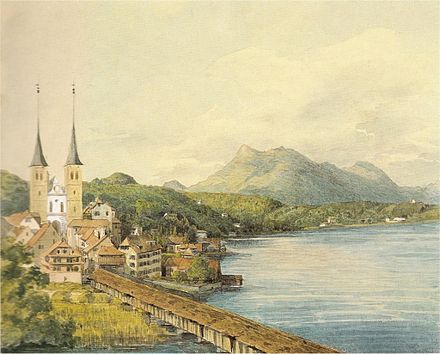

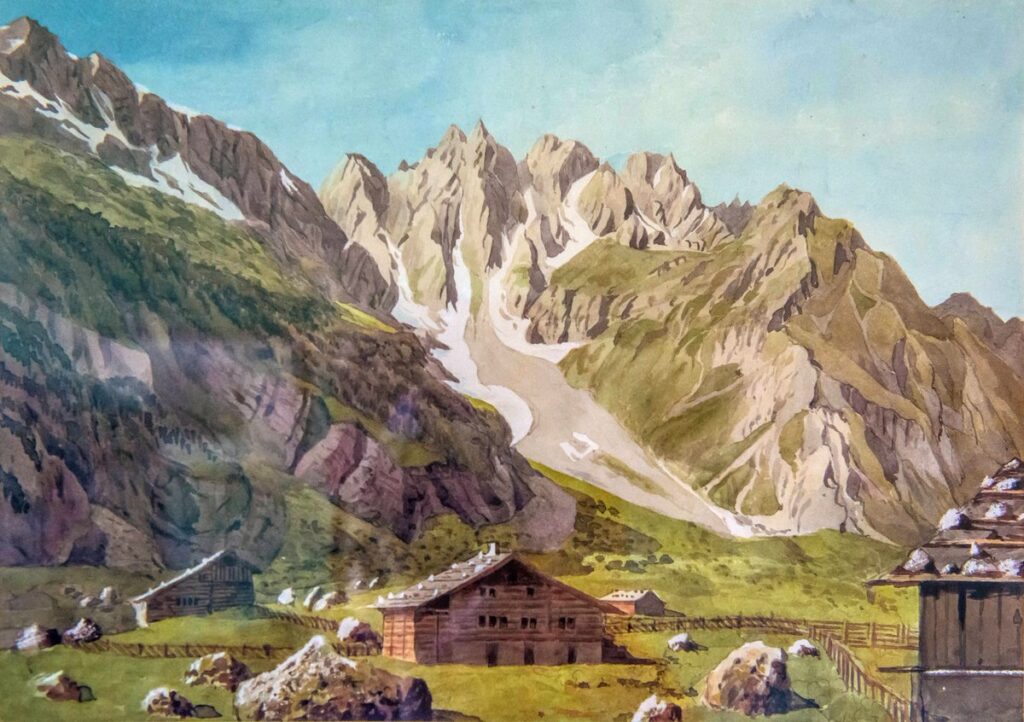

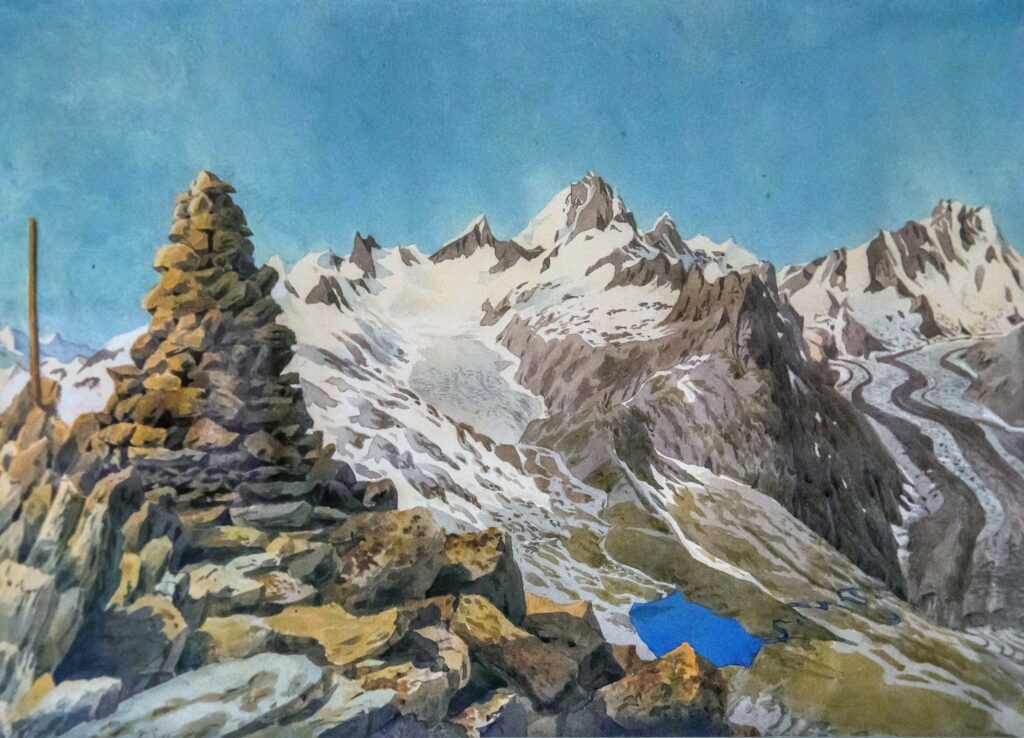

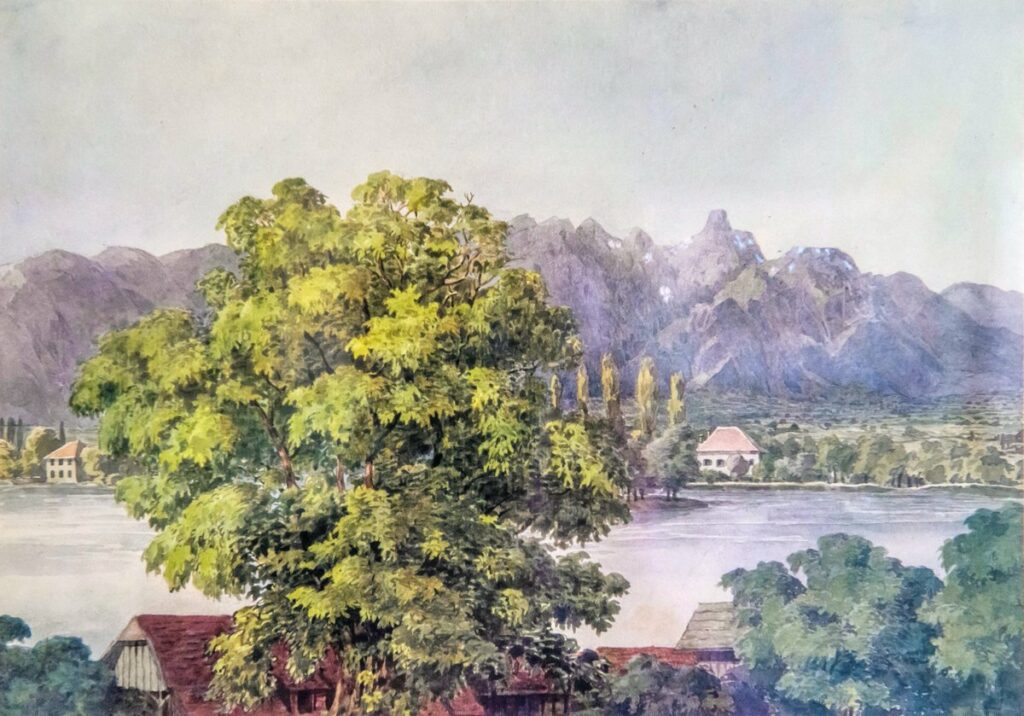

Sur le chemin de retour il passe un mois en Suisse. Ces différents voyages lui inspirent non seulement plusieurs partitions majeures (Symphonie no 3 « Écossaise », ouverture Les Hébrides, Symphonie no 4 « Italienne »), mais lui offrent aussi l’occasion d’immortaliser paysages alpins et scènes marines dans des dessins détaillés et des aquarelles lumineuses d’une perfection technique saisissante, toutes caractérisées par une grande précision et un sens aigu de la perspective.

Du 6 août au 4 septembre 1831, Mendelssohn rejoint le Lac Léman en passant par le col du Simplon et le Valais. Vevey (Montreux) sera son point de départ pour une randonnée de plusieurs semaines.

Il ne sait pas encore que durant ces jours d’été 1831, les régions alpines vont subir les orages les plus violents depuis des générations. Le 9 août, il écrit depuis le hameau de Wyler près d’Interlaken : « Huit heures de pluie torrentielle sans interruption (…) La Kander (la rivière), un diable, était hors d’elle. Elle enrageait, écumait… » Et le lendemain, depuis le Lac de Brienz : « Tous les ponts sont arrachés, les passages bloqués (…) tout est en ébullition… » Le 10 août, dans un message pour Berlin : « J’ai passé une journée merveilleuse, j’ai dessiné, composé et bu l’air frais. Je suis allé à cheval à Interlaken, on ne passe plus à pied, tout est inondé. »

Prochaine étape : les montagnes de l’Oberland bernois, avec Grindelwald aux pieds des trois « Mages » : Eiger, Mönch et Jungfrau.

En 1838, pendant un nouveau séjour en Suisse, il écrit à son ami Karl Klingemann : « Je n’ai pas composé un seul morceau de musique, mais j’ai plutôt dessiné des jours entiers, jusqu’à ce que mes doigts et mes yeux me fassent mal. »

En 1842, suite à l’invitation pour un festival à Lausanne, Mendelssohn revient en Suisse, accompagné de sa femme Cécile qu’il a épousée en 1837 et de son frère et sa belle-sœur. Un séjour prolongé à Interlaken répond au désir de revoir ce lieu de charme connu lors du premier voyage. Les jours de relaxe lui permettent de se consacrer au dessin et à l’écriture. Dans une lettre à sa mère, il note : « Cette fois je dessine avec acharnement, installé sur les hauteurs en tâchant de reproduire les montagnes… » Son coin favori à Interlaken : les arbres géants près de la rive, dans le quartier du château.

Il séjournera une dernière fois en Suisse en 1847, quelques semaines avant sa mort à son retour à Leipzig, à l’âge de 37 ans.

De nombreuses œuvres de Mendelssohn sont conservées dans des collections privées et publiques, notamment dans des musées et des archives consacrées à sa vie et à son œuvre, comme la Mendelssohn Haus de Leipzig, l’une de ses demeures dans cette ville.

Des aquarelles aux couleurs vives

D’une nature qui pénétrait dans les villes

Et l’eau fraîche des neiges, des mers, des lacs

Et l’eau des rivières et des fontaines

Bonsoir !

Très beau billet, haut en couleur.

On notera, cependant, que les oratorios de Mendelssohn ne font pas partie des enregistrements qui ont marqué la vie de l’astrophysicien artiste.

Durant l’été mil huit cent trente et un, notre jeune homme riche parcourt à cheval, la campagne inondée et trouve belle la nature. A-t-il eu une seule pensée pour les pauvres gens qui ont tout perdu par les colères du temps ?

Ce maître de l’école romantique qui dirigea la musique de Düsseldorf et fonda le Conservatoire de Leipzig a-t-il changé quelque chose aux conditions de vie des populations laborieuses et du peuple des barricades sous Louis-Philippe 1er ?

Monsieur Luminet qui a lu sans doute le livre de Bénédicte Gandois “Mendelssohn et La France – De 1847 à nos jours -” a peut-être une réponse à la question.

Autrement dit, l’art peut-il faire quelque chose pour les pauvres gens, ce populaire qui n’est pas populacier et qui n’a pas d’argent pour aller au concert écouter de la grande musique, comme ils disent, les riches ?

Le grand-père du musicien, du peintre des aquarelles voulait-il imiter la nature ou la fonder ?

Je vous pose la question à vous, Monsieur Luminet et à votre fidèle serviteur Monsieur Bardou.

Peut-être seriez-vous bien inspirés de regarder le populaire avec une autre loupe et non la “simple loupe” qui a dans ses lettres “le populisme”…

Marianne et Gavroche attendent quelque part dans je ne sais quel maquis, à la porte de je ne sais quel temple, une réponse éclairée, la flamme d’une chandelle dans la nuit de l’être et du temps.

Puissiez-vous ouïr ce message et l’écho de l’appel dans vos villes bien protégées !

M L

Votre commentaire est totalement déplacé. Surtout quand on connaît la façon dont Hitler a traité cette vieille Europe savante et ses représentants les plus éclairés que vous semblez détester.

Bonjour !

Très beau billet, haut en couleur.

On notera, cependant, que les oratorios de Mendelssohn ne font pas partie des enregistrements qui ont marqué la vie de l’astrophysicien artiste.

Durant l’été mil huit cent trente et un, notre jeune homme riche parcourt à cheval, la campagne inondée et trouve belle la nature. A-t-il eu une seule pensée pour les pauvres gens qui ont tout perdu par les colères du temps ?

Ce maître de l’école romantique qui dirigea la musique de Düsseldorf et fonda le Conservatoire de Leipzig a-t-il changé quelque chose aux conditions de vie des populations laborieuses et du peuple des barricades sous Louis-Philippe 1er ?

Monsieur Luminet qui a lu sans doute le livre de Bénédicte Gandois “Mendelssohn et La France – De 1847 à nos jours -” a peut-être une réponse à la question.

Autrement dit, l’art peut-il faire quelque chose pour les pauvres gens, ce populaire qui n’est pas populacier et qui n’a pas d’argent pour aller au concert écouter de la grande musique, comme ils disent, les riches ?

Le grand-père du musicien, du peintre des aquarelles voulait-il imiter la nature ou la fonder ?

Je vous pose la question à vous, Monsieur Luminet et à votre fidèle serviteur Monsieur Bardou.

Peut-être seriez-vous bien inspirés de regarder le populaire avec une autre loupe et non la “simple loupe” qui a dans ses lettres “le populisme”…

Marianne et Gavroche attendent quelque part dans je ne sais quel maquis, à la porte de je ne sais quel temple, une réponse éclairée, la flamme d’une chandelle dans la nuit de l’être et du temps.

Puissiez-vous ouïr ce message et l’écho de l’appel dans vos villes bien protégées !

On aimerait bien, en ces temps d’effervescence électorale, connaître le sentiment sur la chose de

l’auteur du “Journal iconoclaste”

Puisse-t-il entendre ma prière !

Bonnes vacances à tous, si vous avez la possibilité d’en prendre et pour ceux qui resteront chez eux, comme votre humble servante, on dira qu’il est des exils heureux à domicile.

Très cordialement

Roxane

#L’art peut-il faire quelque chose pour les pauvres gens ?

Chère Roxane, le mieux est que je vous fasse un copié/collé de la réponse que j’ai faite à votre ami Michel, sur sa boîte mail :

“On peut dire que le mal n’a pas vocation à être effacé de la nature. Qu’il sert à fonder le bien, à chaque instant. Car tout bien s’oppose à un mal. Mais ça, ce sont des vues de l’esprit agaçantes quand on doit supporter une douleur physique ou morale (difficile de dire laquelle est pire, mais le pire c’est les deux ensembles) Que nous reste-t-il alors ?

Quand nous avançons incertains vers les actes que nous ferons, l’esprit plein de doutes et de craintes, le corps blessé, quelque chose de fondamental peut se révéler en nous. Il est dans l’instant présent, on peut le ressentir, on doit le discerner. il a la douceur et le goût d’un amour pur. Il est notre créateur et notre création. Il est la seule chose qui nous reste quand nous sommes perdus. Il est chaque moment du temps qu’on ne laisse pas envahir par le doute et la crainte, par la honte ou le remord. C’est soi. Nous pouvons donc réaliser ces extases dans nos troubles qui les rendent nécessaires. Nous pouvons réaliser ces extases au-dessus de notre raison qui cherche à prévoir et de notre déraison qui cherche la certitude.

Si la vie nous fait trop souffrir, nous renoncerons à nos œuvres, ou plutôt « elle nous abandonnerons », comme l’a dit un antique voyant. Alors nous ne souffrirons plus, ces extases viendront envahir celui qui a beaucoup cherché, et sa mort sera proche s’il ne la refuse pas.

Consécutivement aux extases et dans le temps où nous faisons nos œuvres, nous cherchons à comprendre, à montrer, et nous saisissons tout ce que nous pouvons faire pour ça, ce que nous appelons nos œuvres, les grandes directions de la foule de nos actions particulières. Si nous comprenons et montrons bien, nos œuvres sont de l’art. Mais ce n’est pas l’art qui nous sauve, il nous divertit. Ce qui sauve, c’est d’abord le type d’extase dont j’ai parlé, construit sur une douleur souvent, et l’art lui donne une forme.”

Amicalement, et mes amitiés à Michel

C’est très intéressant ce que vous écrivez, Monsieur Bardou et je vous remercie de porter à ma connaissance cette belle réflexion.

L’état extatique, point d’orgue de votre texte est, bien sûr, à considérer. L’internet aussi est une extase.

Cependant, il y a le réel, la vie réelle et les mots de l’espace intérieur ne touchent pas forcément la dure matière de notre environnement naturel et culturel.

Il y a donc un passage du Nord-Ouest, pour employer un titre édifiant d’un livre de M.Serres.

Quête impossible ?

Bonne nuit

Roxane

Merci pour ce billet, très riche en info et les aquarelles sont superbes

Inspirant !

Bonjour cher Monsieur !

Pianiste-concertiste, j’ai tombé sur ces pages précieuses en cherchant plus sur les aquarelles de Mendelssohn, dont existence je savais. Un grand merci pour cette collection et vos mots accompagnant. J’aime beaucoup Mendelssohn, sa personne (et ensuite la musique) lumineuse et harmonieuse et je suis ravie de votre hommage délicat et beau.

Avec mes meilleurs messages

Aglaya Zinchenko