Pourquoi les Grecs n’ont-ils découvert ni les réels, ni le zéro et n’admettaient même pas le « un » dans la confrérie des nombres ? La raison tient à la philosophie, voire la mystique, dont ils encombraient ces notions. Le même schéma se retrouve à l’œuvre dans les temps modernes.

Idée pythagoricienne des nombres

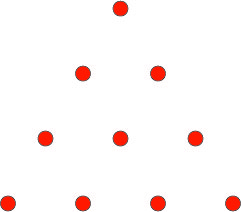

Les nombres sont nés englués de mystique. Pour Pythagore, le « un » représente le divin. Plus précisément, voici comment il parle du nombre triangulaire : 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Pour lui, le « un » est le divin, le principe de toute chose … Le « deux » est le couple masculin, féminin, la dualité … Le « trois », les trois niveaux du monde, l’enfer, la terre et le ciel … Le « quatre », les quatre éléments, l’eau, l’air, la terre et le feu … Enfin, le tout fait « dix », la totalité de l’univers, le divin compris ! On peut trouver ces idées poétiques mais, avec de telles prémisses, on peut aussi craindre le pire ! C’est pour de telles raisons mystiques que Pythagore proclama : « tout est nombre » ce qui, dans son esprit, signifie « nombre entier naturel ». L’idée venait de la « raison ». Elle était rationnelle.

Les grandeurs commensurables

Pourtant, pour être égaux aux rapports entre nombres entiers, il est nécessaire que les longueurs (ou les quantités de façon générale) aient une commune mesure, soient commensurables en d’autres termes. Cela signifie que si AB et BC sont deux segments contigus, on peut placer un point U tel que AB et AC soient multiples de AU (AU est la commune mesure).

L’échec des fractions

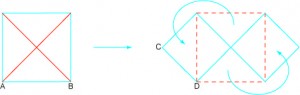

Malheureusement pour sa doctrine, Pythagore prouva lui-même qu’il existe des grandeurs incommensurables, le côté et la diagonale d’un carré par exemple. Son raisonnement est fondé sur la figure suivante.

En factorisant l’égalité : AB . AB = 2 CD . CD, Pythagore obtint une absurdité. Son idée s’écroule : il existe des longueurs incommensurables. Son dogme « tout est nombre » ne retrouvera vie que dans les temps modernes, quand d’autres « objets » seront admis dans le champ des nombres, en particulier, le rapport de la diagonale au côté du carré, racine de 2 que nous disons toujours irrationnelle.

Le “un” est-il un nombre ?

Que les idées mystiques aboutissent à des erreurs semble normal. Plus étrangement, le « bon sens » peut faire de même. Les anciens Grecs ne considéraient pas l’unité comme un nombre, car elle ne représente pas une multiplicité. On ne dénombre qu’à partir de deux ! Selon Euclide, un nombre est un assemblage composé d’unités. Autrement dit, l’unité est la source et l’origine de tout nombre. Avant de compter, il est nécessaire de distinguer l’unité qui, de ce fait, a un statut à part. Qu’est-ce qu’un sommet en montagne ? Cette question peut sembler simpliste, elle demande pourtant de savoir distinguer une antécime d’un sommet. Il en est de même si on veut compter des plantes. Dans chaque cas, il est nécessaire de distinguer l’unité.

Une fois cette étape accomplie, nous pouvons dénombrer, ce qui correspond à une suite d’opérations : 2 = 1 + 1, 3 = 1 + 1 + 1, etc. L’idée qu’une seule unité serait un nombre est rejetée car « 1 » est singulier et les nombres, pluriels. L’assemblage commence à deux. La question peut sembler factice, mais elle est plus embarrassante qu’il n’y paraît. Quand faut-il utiliser un pluriel ? Du fait de ce type de questions, il fallut plusieurs millénaires pour voir dans le « un » rien d’autre qu’un nombre ordinaire. Le problème s’est alors reporté sur le zéro.

“Zéro” est-il un nombre ?

Pendant longtemps, zéro a été exclu de l’univers des nombres car il ne représente ni un dénombrement, ni une mesure. Nous devons son apparition en tant que nombre au mathématicien indien Brahmagupta (VIIe siècle après Jésus-Christ). Pour lui, il ne s’agit pas seulement de la notation d’une absence d’unité, de dizaine ou de centaine, etc. comme dans la numération de position mais aussi d’un vrai nombre, sur lequel on peut calculer. Il le définit d’ailleurs comme le résultat de la soustraction d’un nombre par lui-même. Il donne les bons résultats l’impliquant dans les opérations licites (addition, soustraction et multiplication) mais se trompe en estimant que 0 divisé par 0 est égal à lui-même. On peut le comprendre, la question n’est pas simple.

Règle d’extension à zéro

La règle d’extension des résultats à zéro n’est pas d’origine philosophique, mais calculatoire. Par exemple, que vaut un nombre à la puissance zéro ? Pour répondre à cette question, se demander ce que signifie de porter un nombre à la puissance zéro est inutile, voire nuisible. A priori, 2 à la puissance 4 (par exemple) est égal à 2 multiplié 4 fois par lui-même, soit 24 = 2 . 2 . 2 . 2. De même, en remplaçant 4 par n’importe quel nombre entier supérieur à 1, donc 21 = 2. Mais que peut bien vouloir dire un nombre multiplié 0 fois par lui-même ? Se poser la question ainsi, c’est se condamner à ne pas pouvoir y répondre. En fait, il faut trouver un principe d’extension. La propriété essentielle est la formule 24+1 = 24 . 2, valable en remplaçant 4 par n’importe quel nombre. En le remplaçant par 0, nous obtenons 20+1 = 20 . 21, ce qui donne 2 = 20 . 2. En simplifiant par 2, nous obtenons 20 = 1. Ce résultat est encore vrai si nous remplaçons 2 par tout nombre non nul. Ainsi, un nombre non nul porté à la puissance 0 est égal à 1.

Cette égalité correspond à une idée subtile : celle de la généralité des calculs. On définit la puissance 0 pour que les règles de calcul connues sur les puissances restent vraies dans ce cas particulier. Il reste l’ambiguïté de 0 à la puissance 0. Suivant les cas, on peut retenir la valeur 1 par souci de généralité ou considérer cette quantité comme non définie.

Pour la même raison, il est possible d’étendre la définition de la factorielle. A priori, 4 ! (lire factorielle 4) est le produit des entiers naturels de 1 à 4, de même 5 ! La factorielle de 0 n’a donc aucun sens. Cependant, comme précédemment, 5 ! = 5 . 4 ! et ceci en remplaçant 4 par n’importe quel nombre. Si nous voulons définir 0 !, il est donc nécessaire que 1 ! = 1 . 0 ! ce qui fournit 0 ! = 1. Pour les mêmes raisons, le produit et la somme d’une liste de zéro nombre entier sont égaux à 1 et 0.

Les nombres négatifs

Les mêmes phénomènes de méfiance se sont produits pour les nombres négatifs même si, de nos jours, ils ont pris un sens concret avec les températures, qui peuvent être négatives, et les étages en sous-sol des immeubles. À l’époque de Brahmagupta, cette notion était très abstraite. Les nombres négatifs n’ont d’ailleurs été admis en Occident que bien plus tard. Descartes les évitait encore ! Dans ses Pensées, Pascal, pourtant grand mathématicien, écrit d’ailleurs cette phrase surprenante : « Trop de vérité nous étonne ; j’en sais qui ne peuvent comprendre que, qui de zéro ôte 4, reste zéro ». Sans le vouloir, Pascal pointe ici l’une des difficultés à considérer zéro comme nombre véritable : l’idée du zéro absolu, celui en dessous duquel on ne peut descendre. Il n’aurait sans doute pas admis nos températures négatives, et aurait donc préféré les degrés Fahrenheit aux Celsius. Fahrenheit fixa l’origine des températures (0° Fahrenheit) à la plus basse qu’il ait observée. C’était durant l’hiver 1709 dans la ville de Dantzig, où il habitait. Pour 100° Fahrenheit, il choisit la température corporelle d’un cheval sain ! Dans son système, l’eau gèle à 32° (Celsius) et elle bout à 212° environ.

Ces choix étranges de Fahrenheit s’expliquent par la réticence de l’époque devant les nombres négatifs. On préférait d’ailleurs parler de quantités plutôt que de nombres. Il s’agissait d’artifices de calcul pour résoudre des équations, dont on écartait ensuite les solutions négatives. Tout en étant une origine, zéro véhicule une idée d’absolu, en dessous duquel on ne peut aller, comme on le voit chez Pascal. Cette idée a perduré jusqu’au XIXe siècle, Lazare Carnot disait encore : « Pour obtenir réellement une quantité négative isolée, il faudrait retrancher une quantité effective de zéro, ôter quelque chose de rien : opération impossible. Comment donc concevoir une quantité négative isolée ? »

L’erreur de sens

La question ne doit pas être examinée d’un point de vue philosophique en se demandant, par exemple, ce que signifie de multiplier les dettes entre elles, ou de plaisanter sur les possibilités de faire un bénéfice en les multipliant comme le fait Stendhal dans La vie de Henry Brulard, son roman autobiographique : « Supposons que les quantités négatives sont des dettes d’un homme, comment en multipliant 10 000 francs de dette par 500 francs, cet homme aurait-il ou parviendra-t-il à avoir une fortune de 5 000 000, cinq millions ? »

L’usage des termes mathématiques hors contexte peut donner des résultats amusants, mais la question n’est pas là. L’important est que les règles de calcul habituelles sur les nombres soient respectées. Ces idées ont débouché sur la notion de corps de nombres au XIXe siècle.

La réalité des réels

L’expérience du calcul suggère que l’écriture décimale permet d’atteindre les mesures avec toute précision désirée, quelle qu’elle soit. Celle-ci n’a pas de limite et on peut, par exemple, parler du milliardième chiffre après la virgule du nombre pi. Jusqu’à la fin du XXe siècle, ce genre d’affirmation avait un côté gratuit car personne ne pouvait le connaître. Aujourd’hui, nous savons qu’il s’agit du chiffre 2. Bien sûr, il existera toujours une limite indépassable, tout simplement parce que notre temps est fini, et notre énergie comptée. Aussi infime que soit le coût de l’impression d’un chiffre sur du papier, un écran d’ordinateur ou un emplacement mémoire d’un DVD, on se ruinerait à vouloir en écrire trop. Cependant, il est facile d’imaginer que tout nombre possède un nième chiffre après la virgule, et cela pour tout entier n, aussi grand soit-il.

De façon générale, nous appelons développement décimal une suite de chiffres telle que 65, 692 873 451 etc. à l’infini avec la condition suivante : les chiffres ne sont pas tous égaux à 9 à partir d’un certain rang. Le résultat est ce que l’on appelle un nombre réel. Ces nombres permettent de représenter la notion intuitive de mesure (longueur, aire, volume, temps, etc.). Pourquoi ? Pour l’expliquer, imaginez vouloir mesurer un segment OA. Comment faites-vous ? Sans doute prenez-vous une règle graduée.

Vous faites correspondre le point O et la graduation 0 de la règle puis placez celle-ci le long du segment OA. Le point A se situe alors entre deux graduations, disons entre 2 et 3. La longueur vaut donc 2, augmenté de quelque chose. Comment l’évaluer plus précisément ? Tout simplement en utilisant les graduations directement inférieures (les dixièmes). La longueur se situe entre deux de ces graduations, disons entre 6 et 7. On peut imaginer continuer ainsi à l’infini même si, en réalité, nous ne pouvons dépasser une certaine précision. La longueur OA est donc représentée par un développement décimal, éventuellement illimité. De plus, une suite infinie de 9, comme 2, 999 … par exemple, est impossible car correspond au nombre directement supérieur (ici 3). La notion de nombre réel est donc un bon modèle mathématique pour étudier celle de longueur et, de façon plus générale, de toute mesure de même nature.

Les nombres aujourd’hui

Le mot « réel » ne doit pas leurrer. Ces nombres n’existent pas plus dans la réalité que les autres. Ce sont des abstractions utiles pour modéliser le monde réel. Leur efficacité se mesure à l’aune des résultats qu’ils permettent d’obtenir. Autrement dit, le contrôle philosophique sur les nombres ne se fait pas a priori pour satisfaire à quelques conceptions plus ou moins dogmatiques. Ce contrôle se fait a posteriori sur les résultats qu’ils permettent d’obtenir. Cette idée peut troubler certains car elles impliquent que la vérité se mesure à son efficacité. Il en est de même des axiomes des mathématiciens. Il n’existe pas d’axiomes « vrais », il existe des axiomes utiles.