Alors que la NASA était violemment attaquée dans son budget 2026 par l’administration Trump – avec des coupes proposées de l’ordre de 50 % dans les sciences terrestres (y compris la météorologie et l’étude du climat) et de 25 % dans les sciences planétaires – la Chambre des Représentants et le Sénat viennent de voter un projet de loi budgétaire (ce 14 janvier 2026), par une écrasante majorité (398 pour et 28 contre, chez les députés; 82 pour et 15 contre chez les sénateurs), rétablissant peu ou prou le financement demandé par la NASA.

Une victoire de la démocratie

C’est une victoire importante de la démocratie en ces temps troublés aux Etats-Unis, et qui empêche l’administration Trump de démanteler plus avant la science américaine en général et l’étude du climat en particulier. Reste au président à signer ce projet de loi budgétaire, mais si la démocratie fonctionne encore aux USA, il n’a pas le choix.

Les coupes voulues par l’administration Trump comprenaient notamment l’annulation de la plupart des futures sondes et télescopes spatiaux, en projet ou actuellement en fonctionnement, tels les futures sondes à l’étude pour l’exploration de Vénus ou , le prolongement (à faible coût) des missions à succès, comme Mars Odyssey, Juno, New Horizons et Osiris, et la participation aux programmes européens ou américano-européens Mars Express, EnVision (Vénus) et ExoMars/Rosalind Franklin. Tous ces projets sont donc sauvés.

Retour d’échantillons martiens annulé

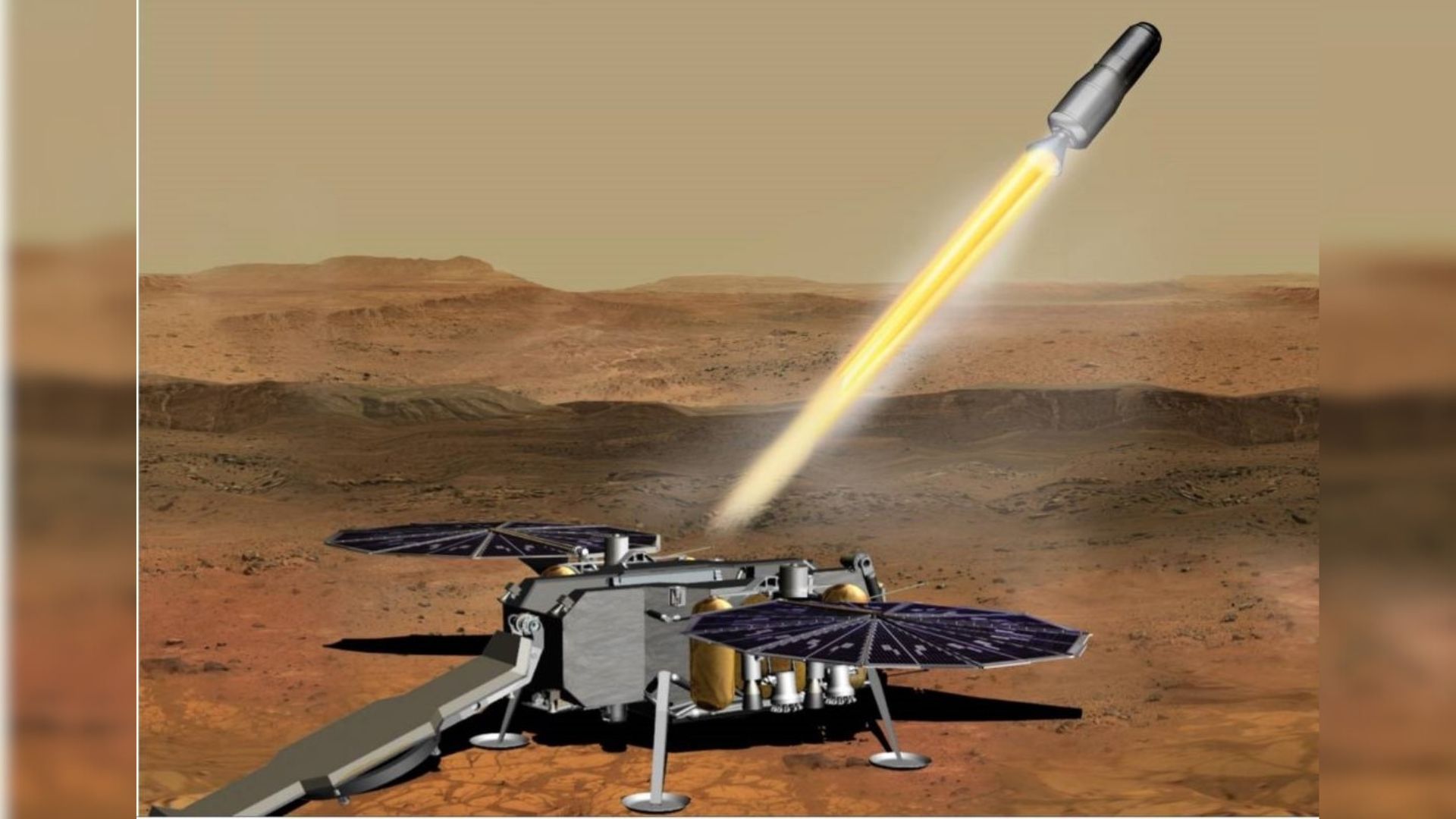

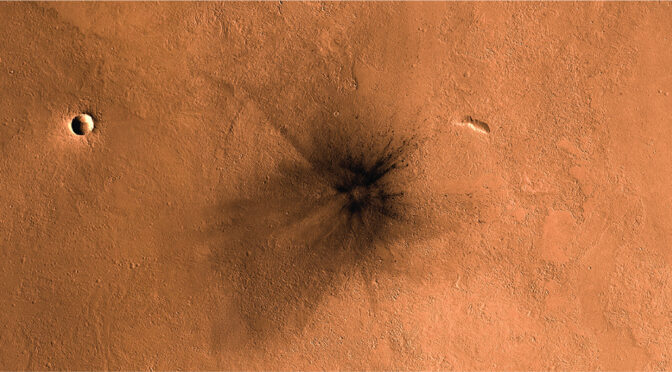

Seule ombre au tableau : l’annulation du projet de retour d’échantillons martien (Mars Sample Return ou MSR), qui aurait envoyé un « livreur » chercher les tubes de roche et de sol collectés dans le cratère Jezero par le rover Perseverance au cours des cinq dernières années, et les rapporter sur Terre. Le budget estimé de 11 milliards de dollars, même si en toute hâte on avait cherché à le ramener à 7 milliards (sans garantie), plombait démesurément le budget de la NASA. L’annulation du projet, auquel devait participer l’ESA, est malheureusement logique.

Conséquence prévisible : ce sera la Chine qui réussira à collecter sur place les premiers échantillons martiens et prendra le leadership dans l’exploration de la planète rouge… à moins qu’Elon Musk s’en mêle. La suite dans un prochain article…

Pour plus d’information, consulter le site de la NASA :

https://nasawatch.com/congress/maryland-senators-take-on-space-budget/

Jared Isaacman, futur directeur de la Nasa (AFP)

Jared Isaacman, futur directeur de la Nasa (AFP) Le lanceur SLS, un gouffre financier et sans avenir (Nasa/Joel Kowsky)

Le lanceur SLS, un gouffre financier et sans avenir (Nasa/Joel Kowsky)

Le glacier du Vatnajökull chapeaute plusieurs volcans et leurs éruptions déclenchent en aval de redoutables inondations (ici la rivière Skaftá, principal exutoire). Photos C. Frankel.

Le glacier du Vatnajökull chapeaute plusieurs volcans et leurs éruptions déclenchent en aval de redoutables inondations (ici la rivière Skaftá, principal exutoire). Photos C. Frankel.